中国抗癌协会

立即下载App【会议报道】精进的力量,探求EGFR阳性NSCLC的再精准治疗 | 洞见-精准·北京站

导语

晚期EGFR阳性NSCLC患者的可选治疗方案多样,包括EGFR-TKI单药的精准选择,EGFR-TKI与其他治疗手段的序贯、联合,因此,如何在疗效、安全性、经济因素及疾病复杂程度之间,找到平衡点,“排兵布阵”,拟定最适合的诊疗方案,是对医生和患者的考验。中国抗癌协会一直致力于搭建高水平的学术交流平台,由中国抗癌协会继教与科技服务部组织,辉瑞投资有限公司支持的“洞见-精准--NSCLC精准诊疗达咖谈”,旨在为临床医生提供了解肺癌精准诊疗前沿信息和交流实践经验的平台,以提高我国肺癌领域的科研、学术水平和医生的临床能力,进而提升肺癌精准诊疗的水平。

当面对EGFR经典21 L858R突变非小细胞肺癌(NSCLC)患者的众多不良预后因素,如何做到精准再精准?2022年8月10日,一起感受学术思辨的力量,思考EGFR突变的细分及TKI的不同,探求NSCLC患者的再精准治疗,洞见-精准--NSCLC精准诊疗达咖谈·北京站顺利召开。

洞见-精准--NSCLC精准诊疗达咖谈·北京

由北京大学肿瘤医院赵军教授和中国医学科学院肿瘤医院王志杰教授担任主席,解放军总医院肿瘤医学部蔡毅教授和中国医学科学院肿瘤医院仲佳教授担任讲者,首都医科大学附属北京胸科医院李曦教授和北京肿瘤医院熊宏超教授与主席和讲者一起参与了访谈。

EGFR+晚期NSCLC应进行慢病化管理

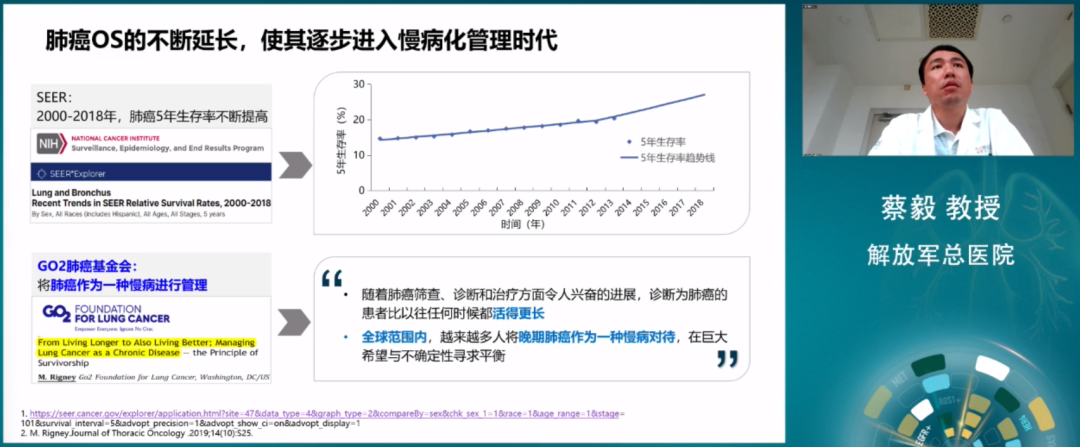

解放军总医院肿瘤医学部蔡毅教授讲课

随着肺癌在筛查、诊断和治疗方面取得令人兴奋的进展,患者比以往任何时候都活得更长。全球范围内,肺癌越来越被作为一种慢病对待,患者在巨大希望与不确定性中寻求平衡。通过策略性的序贯治疗,延长总生存,才有可能让EGFR+ NSCLC成为一种慢性疾病。蔡毅教授认为,合理的序贯治疗策略是促进肺癌慢病化的重要环节,EGFR+晚期NSCLC需要选择靶向治疗时间更长的序贯治疗策略。达可替尼不良反应可及时察觉,容易管理、用药更方便安全,是更适合慢病患者自我管理的长期用药方案。

中国医学科学院肿瘤医院仲佳教授

分享2022ASCO新进展

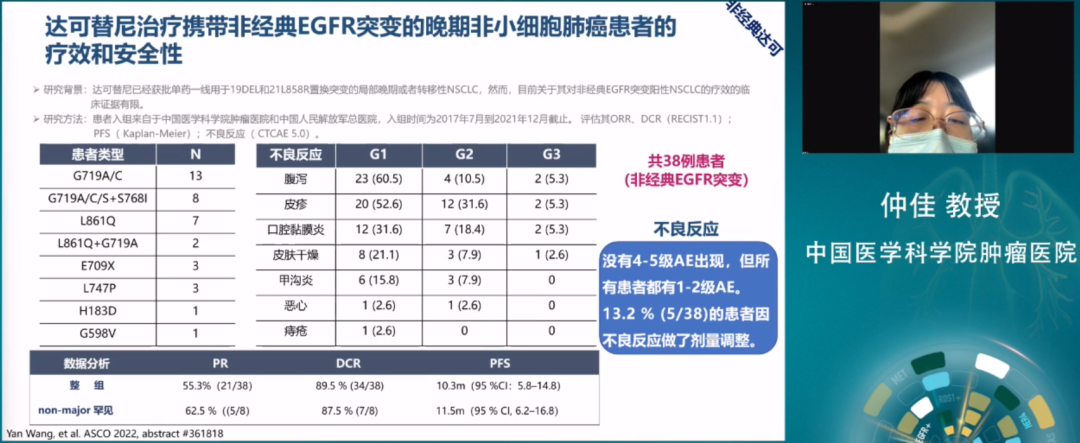

紧跟国际前沿,共享2022 ASCO进展

2022年ASCO年会报道了多项肺癌领域的进展,仲佳教授紧跟国际前沿,将ASCO年会上EGFR突变相关的最新进展进行了梳理,并从EGFR突变早中期NSCLC的辅助治疗、EGFR突变晚期NSCLC的一线治疗、EGFR突变晚期NSCLC耐药后的治疗、EGFR非经典突变晚期的一线治疗等四方面为同道带来了精彩分享。仲教授指出:“基于中国人群的最新研究显示,达可替尼治疗携带非经典EGFR突变的晚期NSCLC的疗效和安全性好”。

达咖谈:探求NSCLC的再精准治疗

达咖谈:探求NSCLC的再精准治疗

北京大学肿瘤医院赵军教授:肺癌是一种多基因疾病,其异质性是普遍存在的,临床情况是复杂和充满冲突的,当多种基因突变同时存在时,在权衡各因素的干扰后,EGFR突变还是更强的信号,可以确信地选择EGFR-TKI类药物,同时,还需要多学科的联合。

北京肿瘤医院熊宏超教授:19del和21L858R是EGFR常见突变类型,但临床上21 L858R突变患者的生存期却通常较短,说明二者不同,而且EGFR突变的蛋白质组学分析已显示,21 L858R患者特定表达或上调的蛋白与预后较差显著相关。因此,今后在临床中,的确应该注意区分EGFR突变中的19del和21L858R患者。

中国医学科学院肿瘤医院王志杰教授:21L858R在临床治疗中具有多重治疗难点,最常见的难题就是合并突变高,不仅常合并TP53、RB1这种直接导致预后较差的突变,而且与EGFR内罕见突变合并率也较常见,对于这类人群,应选择对合并突变更敏感的EGFR-TKI。

首都医科大学附属北京胸科医院李曦教授:通过一些临床研究的亚组分析,可以看出,二代EGFR-TKI的泛HER抑制使其对罕见突变(如PACC类突变)更敏感,能更好的抑制合并突变,对EGFR经典+非经典合并突变患者的ORR高达100%,可能是21L858R的更优治疗方案。在为患者指定治疗方案的时候,一方面要根据患者的基线状态,另一方面一定要根据接受治疗后的反应,及时调整治疗方案,遵循全程管理、个体化治疗的原则。

结语

会议主席赵军、王志杰两位教授感谢与会专家们对EGFR+ NSCLC精准治疗策略精彩、深入的探讨。首先,合理的序贯治疗策略是促进肺癌慢病化的重要环节;其次,EGFRm+晚期NSCLC患者的慢病化管理过程离不开患者自我管理;第三,针对不同患者,要及时调整方案,对患者进行个体化的全程管理。

随着“洞见 • 精准”北京站的顺利召开,项目也将陆续在上海、广州、杭州、南京、成都、重庆、长沙、沈阳、济南、郑州等十余城市拉开帷幕,持续搭建肺癌精准诊疗学术交流平台,助力我国肺癌领域科研/学术水平和临床医生的临床实践能力提升。

中国抗癌协会一直致力于搭建高水平的学术交流平台,为我国的肿瘤防治和科学普及作出贡献。

转载自: 中国抗癌协会继教与科技服务部