中国抗癌协会

立即下载App期刊|15个已知或潜在的乳腺癌易感基因与中国女性乳腺癌风险的相关性

家族遗传性乳腺癌在中国具有庞大患者基数,多基因panel在该疾病基因检测中已成为常规方法,然而其中的多个基因与中国女性乳腺癌风险的关系尚不明确。

北京大学肿瘤医院、北京大学国际医院解云涛教授团队对8 067例连续的中国女性乳腺癌患者及13 129例中国健康女性进行了15个已知或潜在的易感基因胚系突变检测,发现TP53、BRCA2、BRCA1和PALB2是中国女性高风险乳腺癌易感基因,ATM、BARD1、CHEK2和RAD51D是中国女性中等风险乳腺癌易感基因。本研究首次评估了携带15基因胚系突变的中国女性的乳腺癌相对风险,为临床基因检测及风险评估提供了中国人群数据。

研究结论

No.1 乳腺癌患者及对照人群中panel基因致病性胚系突变频率

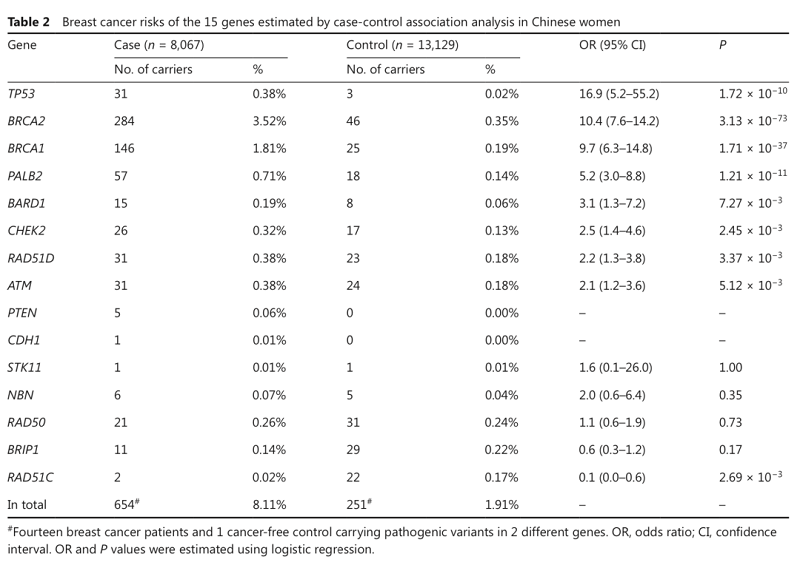

本研究病例组共纳入了连续的8 067名未经家族史和发病年龄选择的中国女性乳腺癌患者。对照组共纳入13 129名无个人癌症史的中国女性。本研究在654例(8.11%)乳腺癌患者和251例(1.91%)对照中检测到了15个基因的致病胚系突变。乳腺癌患者中,BRCA2(284例,3.52%)是突变频率最高的易感基因,其次是BRCA1(146例,1.81%),PALB2(57例,0.71%)和TP53(31例,0.38%)。对照组中,发生致病突变频率最高的仍是BRCA2(46例,0.35%),其次是RAD50(31例,0.24%)和BRIP1(29例,0.22%)。在本研究报道的共计533种15个基因致病性胚系突变中,27.8%尚未在ClinVar数据库中报告,提示这些突变可能是中国人群特异性突变。

No.2 基于病例对照研究评估15个panel基因的乳腺癌风险

本研究通过比较乳腺癌患者及对照人群中每个基因发生致病性胚系突变频率,来计算其乳腺癌相对风险。Logistic回归结果显示8个基因发生致病性胚系突变与中国女性患乳腺癌的风险增加显著相关,其中TP53(OR=16.9,95%CI 5.2~55.2)、BRCA2(OR=10.4,95%CI 7.6~14.2)、BRCA1(OR=9.7,95%CI 6.3~14.8)和PALB2(OR=5.2,95%CI 3.0~8.8)为中国女性高风险乳腺癌易感基因,BARD1(OR=3.1,95%CI 1.3~7.2)、CHEK2(OR=2.5,95%CI 1.4~4.6)、RAD51D(OR=2.2,95%CI 1.3~3.8)和ATM(OR=2.1,95%CI 1.2~3.6)为中度风险乳腺癌风险基因。相反,NBN、RAD50、BRIP1和RAD51C基因的致病性胚系突变与中国女性乳腺癌风险增加无关。此外,PTEN(仅5例患者发生突变)、CDH1(仅1例患者发生突变)和STK11基因(仅1例患者和1例对照发生突变)的致病性胚系突变极为罕见,无法计算其胚系致病性突变携带者的乳腺癌风险。

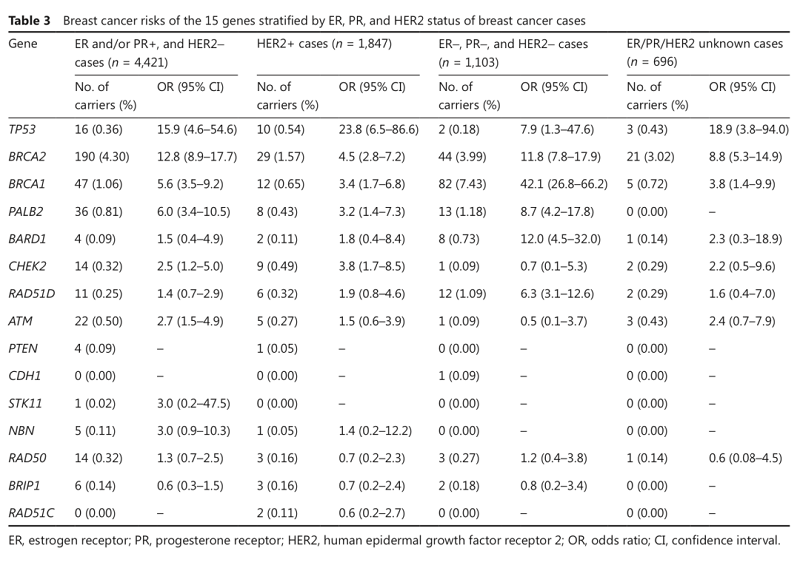

本研究还进一步在不同的乳腺癌分子分型中分析panel基因与乳腺癌风险的关系。在ER/PR+HER2-亚组中,TP53(OR=15.9,95%CI 4.6-54.6)、BRCA2(OR=12.8,95%CI 8.9-17.7)、BRCA1(OR=5.6,95%CI 3.5-9.2)和PALB2(OR=6.0,95%CI 3.4-10.5)仍为高风险乳腺癌易感基因,CHEK2(OR=2.5,95%CI 1.2~5.0)和ATM(OR=2.7,95%CI 1.5~4.9)为中度风险易感基因。而BARD1和RAD51D在该亚组中与乳腺癌风险无显著相关性。在ER-PR-HER2+亚组中,仅TP53(OR=23.8,95%CI 6.5~86.6)被归为为高风险乳腺癌易感基因,而BRCA2(OR=4.5,95%CI 2.8~7.2)、BRCA1(OR=3.4,95%CI 1.7~6.8)、PALB2(OR=3.2,95%CI 1.4~7.3)和CHEK2(OR=3.8,95%CI 1.7~8.5)被归为中等风险乳腺癌易感基因。

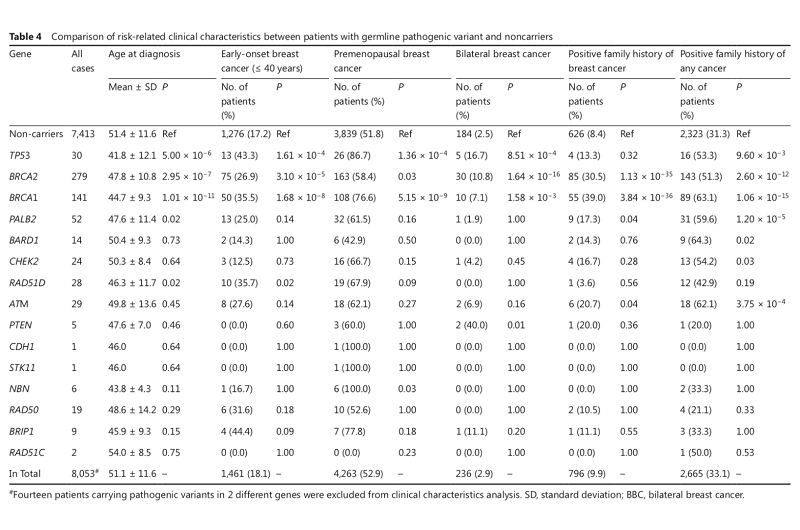

No.3易感基因致病性胚系突变对乳腺癌临床表型的影响

本研究比较了致病性胚系突变携带者和非携带者的乳腺癌的发病年龄、家族史和双乳癌等临床表型。TP53(41.8岁)、BRCA2(47.8岁)、BRCA1(44.7岁) PALB2(47.6岁)和RAD51D(46.3岁)致病性胚系突变携带者的乳腺癌平均诊断年龄显著小于非携带者(51.4岁)。TP53、BRCA2、BRCA1 和 RAD51D 胚系突变携带者,早发性乳腺癌占比显著高于非携带者。高风险易感基因TP53、BRCA2和BRCA1突变携带者的双乳癌比例显著高于非携带者。在比较癌症家族史时,除RAD51D外,本研究所示高风险和中风险易感基因,均与乳腺癌家族史或癌症家族史显著相关。综上所述,本研究所示8个乳腺癌易感基因均对一个或多个风险相关乳腺癌表型产生影响,而与乳腺癌风险无关的四个基因(NBN,RAD50,BRIP1和RAD51C)则对上述风险相关表型均无显著影响。

小结

本项大型病例对照研究显示,TP53、BRCA2、BRCA1和PALB2为中国女性高风险乳腺癌易感基因,ATM、BARD1、CHEK2和RAD51D为中国女性中等风险乳腺癌易感基因,而NBN、RAD50、BRIP1和RAD51C致病性胚系突变与中国女性乳腺癌风险增加无关。另外,PTEN、CDH1和STK11基因发生致病性胚系突变频率极低,对中国女性乳腺癌风险整体影响非常有限。

基于此,研究者建议针对中国乳腺癌患者及其亲属的易感基因检测,应包含上述8个高风险或中风险易感基因,携带其致病胚系突变的健康女性,应进行乳腺癌风险评估,以期实现乳腺癌早诊及预防。

医学博士,主任医师、教授,博士生导师,北京大学肿瘤医院家族遗传性肿瘤中心主任,北京大学国际医院乳腺外科主任。长期致力于家族遗传性乳腺癌相关研究,以责任作者身份在Journal of Clinical Oncology、Annals of Oncology、Cancer Res、Clin Cancer Res及等国际重要刊物上发表SCI文章55篇,总影响因子达550分,主持10余项国家级课题,培养博士研究生、硕士研究生30余名。

解云涛教授团队近20余年来针对中国家族遗传性乳腺癌开展了系统性的基础与临床研究。领导团队完成了8085例连续的乳腺癌患者易感基因胚系突变检测,发现了中国未经选择乳腺癌患者中BRCA1/2突变频率为5.3%;发现中国人群的BRCA1/2突变谱大约有30%与欧美人群不同,并领导建立中国家族遗传性肿瘤基因突变数据库;先后报道中国BRCA1和BRCA2突变健康携带者至70岁时乳腺癌的累积发病风险分别为37.9%和36.5%;中国BRCA1/2 突变乳腺癌患者的对侧乳腺癌风险分别为15.5%和17.5%;发现BRCA1/2突变的三阴性乳腺癌患者对蒽环和铂类化疗药物敏感;通过单细胞测序技术研究了BRCA1突变乳腺癌的细胞起源及演进过程。相关研究工作为我国家族遗传性乳腺癌患者的遗传咨询、基因检测和临床管理提供了中国人群的数据。