中国抗癌协会

立即下载App伦理论理——之二:浅议各式伦理(委员会)之长短

随着药物临床试验的增加,伦理委员会也成了一个关注热点,尤其是一些医疗机构的伦理委员会被吐槽受理慢,审查慢、出件慢;同时,“中心伦理”“区域伦理”受到大力推崇。

确实,在当今什么都讲究速度的情况下,“慢”总是让人难受!本人也是急性子,见不得动作缓慢、办事拖拉的。

那“中心伦理”“区域伦理”能解决“伦理审查”的速度问题又同时保证质量么?更重要的是,受试者的权益和安全得到保护吗?

首先看看目前最多的伦理审查方式——单位伦理:由医疗机构法人单位负责组建伦理委员会。

①主要优点:组织各种伦理审查,尤其会审和追踪审查相对容易;伦理委员熟悉本单位研究人员的资质、能力和相关条件;方便接受、处理受试者的投诉。

②不足:审查能力与运行效率个体差异大;容易受到来自本单位内部的干预等。

中心伦理:由组长单位伦理委员会负责审查,分中心伦理委员会接受、或部分认可组长单位伦理审查结果,或组织快审,对本机构的一些情况进行审议。

①主要优点:减少分中心伦理委员会的审查力度或频次;减轻分中心伦理委员的工作压力。

②不足:如果组长单位伦理委员会把关不严,可能出现纰漏;可能忽视分中心的某些特殊情况等。

区域伦理:是在一定区域范围内,组建伦理委员会开展伦理咨询和伦理审查工作。单位伦理委员会可进行备案,或组织快审。

①其主要优点:伦理委员多来自有经验的试验单位;减少各单位伦理委员会的分散审查;减少来自试验单位的干预;对尚未建立伦理委员会或缺乏伦理审查能力的医疗机构有帮助。

②不足:对各试验单位研究人员及相关背景、条件缺乏足够了解;委员的代表性有限,专业性可能存在不足;院外会审,委员参会以及邀请顾问,便利性不足;受试者投诉不方便;资料保存和追踪审查有一定困难等。

行业伦理:某专业领域或借助行业学会平台,组建伦理咨询委员会或伦理委员会,承担伦理咨询或审查业务。

①主要优点:委员多是同行专家,专业性强;来自试验单位的干预少。

②不足:伦理委员会行政备案存在困难;会审交通压力大,成本高;线上审查效果不理想;受试者投诉不方便;资料管理和追踪审查存在困难等。

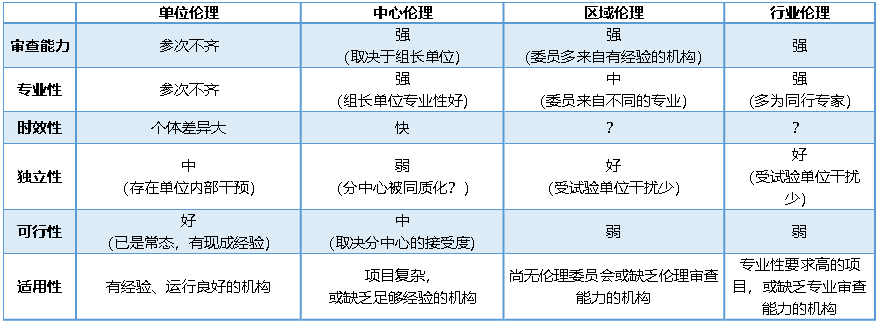

各式伦理的比较

不可否认,大多数医疗机构的伦理委员会在努力提高运行效率和审查能力,并采取了一些措施:

1、增加会议频次。由每个月1次增加到2次或更多。当然也有伦理委员抱怨会议太多。

2、设置AB角。如果有些委员因故缺席,改由B角出席。但也存在一些问题:“候补委员”是否有投票权?如有,那平时就被剥夺掉?AB角如存在差异,研究者可有意去选择?

3、分组开会。伦理委员被分为多个组别,进行会审。有法规规定,“伦理委员会作出决定应当得到伦理委员会全体委员的二分之一以上同意”。未参与项目审查的另一组委员,是否投票?如不投票,怎么保证全体委员的二分之一以上同意?

4、设专业伦理委员会。医疗机构内设立多个领域的伦理委员会,如临床研究伦理委员会,专业性更好,也减轻伦理审查压力。

总之,本人认为:

1、法人单位还是需要伦理委员会,必要的审查不可缺少;

2、伦理委员会的组建和运行应符合法规要求,并不断提高审查能力,提高工作效率;

3、中心伦理/区域伦理/行业伦理等,为有前提下的有益补充,不是去取代,不是为了同质化;

4、所有伦理委员会审查的独立性必须保持;各方可以对伦理委员会提意见建议,但不能干预审查工作,更不能下命令,要求如何审查如何出结果;

5、对存在问题多的伦理委员会,申办方可以提意见,或更换试验单位;监管部门可以要求整改,但不能干预审查工作;

6、不论哪种伦理方式、审查方式,受试者的权益和安全是首要考虑因素

7、个别单位领导,通过调整伦理委员会主任及组成,干预伦理审查,目前尚无良方,但随着临床研究的规范与监管,相信“伦理环境” 会逐步改善。