中国抗癌协会

立即下载App王孝深教授、王胜资教授组稿 | 陈浮:鼻腔鼻窦腺样囊性癌诊疗进展

本期执行主编

王孝深 教授

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院

教授、研究生导师

中国抗癌协会鼻咽癌专委会常委

中国医师协会头颈肿瘤专委会常委

CSCO鼻咽癌专家委员会常务委员

世界华人肿瘤放疗协作组副秘书长兼常委

第一或者通讯作者身份发表SCI论文20篇

上海市“住院医师规范化培训”优秀带教老师

2013年教育部科学技术进步奖二等奖

2016年荣获中国抗癌协会科技奖三等奖

2016年美国ASTRO年会“最佳国际论文摘要奖”

应邀在nature reviews clinical oncology杂志发表头颈部肿瘤精确放疗的经验(杂志2020年影响因子已达53.2)

编写美国放疗教科书clinical radiation oncology第18章

王胜资 教授

1983年毕业于上海医科大学医疗系(现为复旦大学医学院)

主任医师、教授、博士研究生导师

1991年获临床医学博士学位

1994年4月-1995年5月期间赴美国Jefferson大学肿瘤中心学习

2004年5月-8月在美国Temple 大学肿瘤中心和 Fox Chase肿瘤中心学习

中华医学会肿瘤放射治疗专业委员会委员

中国抗癌协会肿瘤放射治疗专业委员会委员

中华医学会肿瘤放射治疗专业委员会委员

中国抗癌协会鼻咽癌专业委员会委员

上海医学会肿瘤放射治疗专业第5-7届委员会副主任委员

上海市抗癌协会头颈肿瘤专业委员会副主任委员

上海市医疗事故鉴定专家组成员

《中国眼耳鼻喉科杂志》《中华肿瘤防治杂志》《实用肿瘤杂志》编委

以第一作者和通信作者在国内外期刊发表专业论文80余篇,其中SCI论文30余篇,参编著作10部,主编著作2部

第八期

王孝深教授、王胜资教授力荐:《鼻腔鼻窦腺样囊性癌诊疗进展》

本文作者:复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 陈浮

陈浮

博士、主治医师

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院放疗科

2010年毕业于复旦大学。

2012年赴美国Fox Chase Cancer Center进修一年。

曾承担国家自然科学青年基金项目一项

参与撰写论著2部,发表SCI论文数篇。

正文如下

腺样囊性癌(adenoidcysticcarcinoma, ACC)是一种唾液腺恶性肿瘤,主要发生在唾液腺、鼻腔、泪腺等处。鼻腔鼻窦腺样囊性癌发病率约占头颈肿瘤的1%[1],易局部复发和远处转移,肺是其最常见的转移部位。本文将对鼻腔鼻窦腺样囊性癌的研究进展,包括病理学特点、临床特点、诊断、治疗及预后等进行介绍。病理学特点

ACC由上皮细胞和肌上皮细胞形成管状、筛状和实性三种形态,主要根据实性形态比例进行分级,1级为管状和筛状,无实性形态,2级为筛状或实性形态<30%。3级实性型分化最差,侵袭力强且易远处转移[2]。实性成分是ACC疾病特异性生存期和无复发生存期的独立影响因子。有研究报道鼻腔鼻窦腺样囊性癌实性型占比高,提示鼻腔鼻窦ACC恶性程度可能更高[3]。头颈部ACC的免疫组化特点通常为肌上皮细胞表达SMA、p63、S-100等,分布于肿瘤细胞巢外围和筛状结构的筛孔内侧;腺上皮细胞表达CK7、EMA等,分布于肿瘤细胞巢内部或围成腺腔结构;基底样细胞表达CK5/6、CK14、EGFR和部分肌上皮细胞标志物。有学者建议将核分裂相计数也纳入预后评估内容中,因为实性占比没有明确的分界线来使预后评估有明显的区别[4]。ACC沿神经侵袭性生长,分神经内和神经周围侵犯两类,有研究显示神经内侵犯ACC的临床预后差于神经周围侵犯者[5]。临床特点

我科研究显示,鼻腔腺样囊性癌患者平均年龄 (54.5±11.5)岁,男女各占50%[6]。鼻腔为最常见的原发部位(63.5%),其次为上颌窦(29.8%),临床分期以Ⅲ~Ⅳ 期为主(76.0%)。该病进展缓慢,临床病程较长,具有局部侵犯、全身转移倾向,淋巴结转移不常见。由于鼻窦解剖位置隐蔽,与周围组织解剖关系负责,临床症状多不典型,诊断时多已处于晚期。首发症状主要为鼻塞、出血、头痛、复视或视力下降、面部麻木等。临床上,上颌神经、下颌神经、翼管神经最易受累,肿瘤可沿上述途径广泛侵蚀鼻颅底。翼腭窝由于可通过圆孔、翼管、翼上颌裂等孔道,沟通眶及颅内重要结构,被认为是 ACC 嗜神经侵犯过程中的关键结构。远期转移最常受累器官为肺。临床目前较多采用美国癌症联合委员会(The American Joint Committee on Cancer,AJCC)鼻腔鼻窦癌分期系统。

诊断

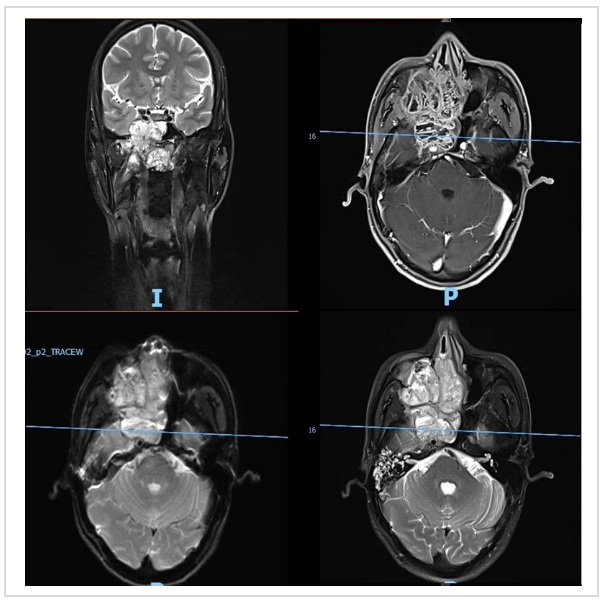

鼻腔鼻窦腺样囊性癌临床症状无明显特异性。影像学检查多呈浸润性生长特征,形态不规则、边界不清,骨质破坏较多见。核磁共振检查能更清晰的显示神经侵犯,易于发现肿瘤浸润Meckel腔、翼腭窝、海绵窦等处,并可见沿神经“跳跃性”生长特点,表现为与主瘤块不连续的肿块。诊断需依靠组织病理学检查,并结合病史、体格检查、影像学检查等。该病需与其它上皮源性肿瘤、淋巴瘤、间叶组织肿瘤、神经源性肿瘤、肉芽肿性病变及转移瘤等相鉴别。

图1.鼻腔鼻窦腺样囊性癌MRI图像

治疗

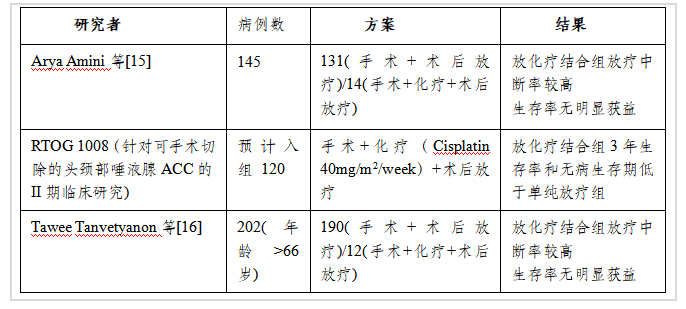

手术被认为是鼻腔鼻窦ACC最基本的治疗手段,手术目的为尽量彻底切除肿瘤。与传统开放性手术相比,鼻内镜手术具有并发症少、患者生活质量高等优点。虽然鼻内镜手术在是否能获得阴性切缘方面具有争议,但2015 年 Meccariello 等对1826例患者多中心分析认为,鼻内镜手术局部复发率低于开放性手术(17.8%:38.5%),推荐鼻内镜为治疗鼻腔鼻窦 ACC 的最佳手术方式[7]。推荐在功能保留的基础上尽量扩大范围切除疑被侵犯的组织。我科研究显示手术切缘阳性对患者的 OS和DFS均没有影响,这可能与病例数量有限相关,也有可能和该病可沿神经、血管跳跃性播散有关[6]。因此,当所获切缘阳性时,更强调术后放疗的应用。因该病淋巴结转移不常见,故临床不常规行选择性颈清扫术[8]。但局部中晚期、侵犯鼻咽部、分化差的病理是否常规行选择性颈清扫术仍有待探讨。虽然术后放疗是否能提高鼻腔鼻窦ACC患者的长期生存仍有待考证,但5年生存率确能有所提高[9]。多数学者认为,术后放疗可延长患者无瘤生存、提高局控率。所以,手术结合术后放疗是目前主流的治疗方式。术后放疗剂量普遍认为要高于60Gy,而多处切缘阳性或周围软组织受侵时,剂量需达到66Gy[6]。术前放疗被认为可以降低肿瘤负荷、利于手术实施。目前放疗与手术的先后顺序并无明确的结论,我院研究认为,不同的放疗方式(术前或术后)对生存率(包括OS和DFS)没有显著的影响[6]。但鼻腔鼻窦ACC局部复发倾向明显,术后放疗可消灭切缘附近残余肿瘤细胞,故术后放疗在临床上应用更为广泛。调强放疗的适形性是传统放疗无法比拟的,尤其适合于鼻腔鼻窦恶性肿瘤这种自身结构复杂、周边重要组织多的瘤肿。有研究发现,IMRT技术可延长鼻腔鼻窦ACC患者的无瘤生存时间[10]。质子重离子放疗技术由于其独特的物理学特性,可使瘤体获得更高剂量的同时,降低瘤周危及器官的损害,吸引了更多学者的注意。有研究显示[11,12],质子和碳离子均能实现较好的局控率,但由于上述技术应用临床时间较短、研究病例数较少,故长期效果仍需进一步关注。由于腺样囊性癌惰性生长的特性,目前化疗较多推荐应用于生长快速、症状明显、不可切除、复发、转移等晚期病变,鼻腔鼻窦ACC尚无标准化疗方案,目前最常用的联合化疗方案为CAP方案(顺铂+多柔比星+环磷酰胺)[13,14]。由于化疗与放疗结合可发挥协同作用,同步放化疗日益广泛应用于临床,有研究显示,术后放化疗可提高局控率,但仍缺乏大样本量报道[13,14]。

表1.鼻腔鼻窦腺样囊性癌化疗结合术后放疗的临床研究

目前生物治疗在鼻腔鼻窦ACC的治疗上仍处于基础实验和临床探索阶段。有单位运用诱导化疗联合西妥昔单抗序贯同步放化疗的综合治疗方式治疗多次复发鼻咽部腺样囊性癌,得到了较高的缓解率。亦有c-Kit 阻断剂伊马替尼治疗晚期 ACC 的临床报道[13,14]。还有其它生物药物如辛伐他汀抑制腺样囊性癌细胞增值、侵袭的基础研究[13,14]。生物学治疗或许可成为鼻腔鼻窦ACC治疗新的突破口。

放射治疗

虽然术后放疗是否能提高鼻腔鼻窦ACC患者的长期生存仍有待考证,但5年生存率确能有所提高。多数学者认为,术后放疗可延长患者无瘤生存、提高局控率。所以,手术结合术后放疗是目前主流的治疗方式。术后放疗剂量普遍认为要高于60Gy,而多处切缘阳性或周围软组织受侵时,剂量需达到66Gy。术前放疗被认为可以降低肿瘤负荷、利于手术实施。目前放疗与手术手术的先后顺序并无明确的结论,我院研究认为,不同的放疗方式(术前或术后)对生存率(包括OS和DFS)没有显著的影响。但鼻腔鼻窦ACC局部复发倾向明显,术后放疗可消灭切缘附近残余肿瘤细胞,故术后放疗在临床上应用更为广泛。调强放疗的适形性是传统放疗无法比拟的,尤其适合于鼻腔鼻窦恶性肿瘤这种自身结构复杂、周边重要组织多的瘤肿。有研究发现,IMRT技术可延长鼻腔鼻窦ACC患者的无瘤生存时间。质子重离子放疗技术由于其独特的物理学特性,可使瘤体获得更高剂量的同时,降低瘤周危及器官的损害,吸引了更多学者的注意。有研究显示,质子和碳离子均能实现较好的局控率,但由于上述技术应用临床时间较短、研究病例数较少,故长期效果仍需进一步关注。

预后

鼻腔腺样囊性癌生长缓慢,带瘤生存时间长,多数患者可获得长期生存。实体型占比大于等于30%预后差。我科研究发现神经浸润、复发或远处转移是影响鼻腔鼻窦ACC预后的重要因素[6]。中晚期、手术切缘阳性、肿瘤发病于蝶窦、术后放疗剂量低也被认为是预后不良因素[17]。手术及放化疗综合治疗优于单纯治疗。远处转移是患者死亡的首要原因。总结

鼻腔腺样囊性癌虽然发病率低,但在鼻腔鼻窦癌中发病率仅次于鳞癌。该病常因症状隐匿难以早期发现。诊断主要依靠病理学检查,免疫组化有助于鉴别诊断。治疗推荐手术联合术后放疗,晚期病例可辅以化疗或尝试生物学治疗。该病局部复发、远处转移常见。参考文献

1. Coca-Pelaz, A., et al., Adenoid cystic carcinoma of the head and neck--An update. Oral Oncol, 2015. 51(7): p. 652-61.

2. Thompson, L.D., et al., Sinonasal tract and nasopharyngeal adenoid cystic carcinoma: a clinicopathologic and immunophenotypic study of 86 cases. Head Neck Pathol, 2014. 8(1): p. 88-109.

3. Zhang, C.Y., et al., Adenoid cystic carcinoma of the head and neck: clinicopathologic analysis of 218 cases in a Chinese population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol, 2013. 115(3): p. 368-75.

4. Xu, B., et al., Predictors of Outcome in Adenoid Cystic Carcinoma of Salivary Glands: A Clinicopathologic Study With Correlation Between MYB Fusion and Protein Expression. Am J Surg Pathol, 2017. 41(10): p. 1422-1432.

5. Teymoortash, A., et al., Distinct microscopic features of perineural invasion in adenoid cystic carcinoma of the head and neck. Histopathology, 2014. 64(7): p. 1037-9.

6. 朱奕, et al., 104例鼻腔鼻窦腺样囊性癌临床分析. 中国癌症杂志, 2016. 26(03): p. 268-275.

7. Meccariello, G., et al., Endoscopic nasal versus open approach for the management of sinonasal adenocarcinoma: A pooled-analysis of 1826 patients. Head Neck, 2016. 38 Suppl 1: p. E2267-74.

8. 宁春柳, 唾液腺腺样囊性癌颈部淋巴结转移的文献系统回顾和META分析. 2019, 中国医科大学.

9. Unsal, A.A., et al., Sinonasal adenoid cystic carcinoma: a population-based analysis of 694 cases. Int Forum Allergy Rhinol, 2017. 7(3): p. 312-320.

10. Askoxylakis, V., et al., Intensity modulated radiation therapy (IMRT) for sinonasal tumors: a single center long-term clinical analysis. Radiat Oncol, 2016. 11: p. 17.

11. Linton, O.R., et al., Proton therapy for head and neck adenoid cystic carcinoma: initial clinical outcomes. Head Neck, 2015. 37(1): p. 117-24.

12. Jensen, A.D., et al., High-LET radiotherapy for adenoid cystic carcinoma of the head and neck: 15 years' experience with raster-scanned carbon ion therapy. Radiother Oncol, 2016. 118(2): p. 272-80.

13. Dodd, R.L. and N.J. Slevin, Salivary gland adenoid cystic carcinoma: a review of chemotherapy and molecular therapies. Oral Oncol, 2006. 42(8): p. 759-69.

14. Papaspyrou, G., et al., Chemotherapy and targeted therapy in adenoid cystic carcinoma of the head and neck: a review. Head Neck, 2011. 33(6): p. 905-11.

15. Amini, A., et al., Association of Adjuvant Chemoradiotherapy vs Radiotherapy Alone With Survival in Patients With Resected Major Salivary Gland Carcinoma: Data From the National Cancer Data Base. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, 2016. 142(11): p. 1100-1110.

16. Tanvetyanon, T., et al., Adjuvant chemoradiotherapy versus with radiotherapy alone for locally advanced salivary gland carcinoma among older patients. Head Neck, 2016. 38(6): p. 863-70.

17. 杨婧艺 and 王德辉, 鼻腔鼻窦腺样囊性癌治疗进展. 中国眼耳鼻喉科杂志, 2019. 19(04): p. 287-292.