中国抗癌协会

立即下载App免疫讲堂 |【活动回顾】中国妇科肿瘤免疫治疗大讲堂-杭州站

妇科肿瘤专业规范诊疗,尤其是免疫相关不良反应的处理,规范免疫检查点抑制剂在妇科肿瘤临床应用,对中国妇科恶性肿瘤患者的救治改善具有重要意义。为了更好的帮助妇科肿瘤医生规范使用免疫检查点抑制剂、提升免疫相关不良反应事件的管理能力、促进医生之间的交流与学习,中国抗癌学会妇科肿瘤专业委员会成立了“中国妇科肿瘤免疫学院”平台,从而提高妇科肿瘤医生学习免疫治疗相关知识的便捷性。

“中国妇科肿瘤免疫治疗大讲堂”在此平台上通过演讲会的形式交流与分享,促进妇科肿瘤专业医生之间的交流,指导临床实践,建立妇瘤领域免疫治疗规范化标准,全面提升妇科肿瘤专业医生免疫治疗相关知识技能,继而全面的提高疾病管理水平,惠及更多患者。

此次中国妇科肿瘤免疫治疗大讲堂于2020.09.13 下午14:00-17:40在杭州举行。(注:文章中专家观点不代表本平台观点)

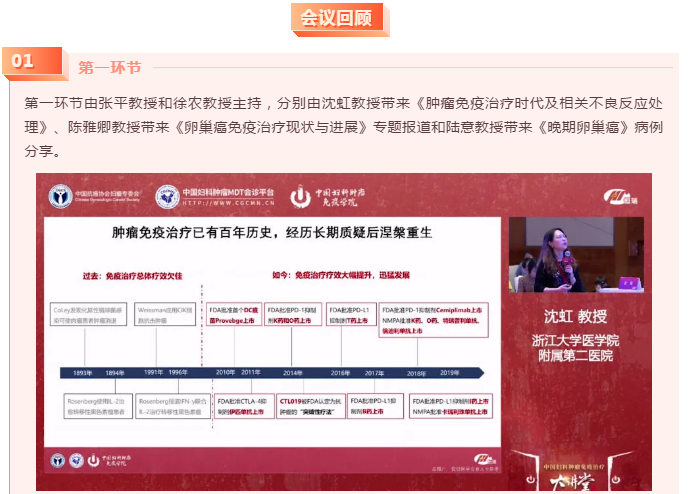

肿瘤免疫治疗时代及相关不良反应处理

沈虹教授首先回顾了肿瘤治疗发展历史:手术、放化疗、靶向治疗到免疫治疗。之后详细介绍了免疫治疗的作用机制、在肿瘤治疗中的临床应用和不良反应处理。

目前有很多PD-1/PD-L1抑制剂相关临床研究在进行中,在中国,免疫治疗起步较晚,在妇科肿瘤中获批适应症相对其他瘤肿也较少。包括妇科肿瘤在内,免疫检查点抑制剂单药抗肿瘤普遍RR较低,目前很多临床研究都在探索药物联合治疗方案,如与化疗、抗血管生成药物联合等。

妇科肿瘤免疫治疗诊断流程处于不断优化,以做到精准治疗。通过肿瘤免疫生物标记物,精准筛选免疫治疗获益优势人群,如肿瘤抗原、免疫抑制标记物、炎症表型肿瘤标记物和宿主环境因素等。目前TMB、MSI-H和PD-L1在转移性肿瘤免疫治疗中具有一定的指示作用。

尽管≥3级免疫相关不良事件(irAEs)总体发生率较低,肺毒性、心脏毒性、肝脏毒性、肾毒性等仍然是医生最为担心的不良事件,而临床上irAEs发生率往往高于临床试验。与传统化疗相比,irAE出现时间更晚,且不良事件谱也不同。之后沈教授介绍了一些常见的irAEs:皮肤相关不良反应、免疫相关内分泌毒性、肝脏相关不良反应、免疫相关肺炎和免疫相关心肌炎等。

卵巢癌免疫治疗现状与进展

陈雅卿教授主要就卵巢癌的免疫治疗现状、优化策略及新进展进行了阐述。

*卵巢癌免疫治疗现状

陈教授首先阐述了肿瘤免疫治疗的相关作用机制和发展,PD-1/PD-L1免疫治疗目前为抗肿瘤临床研究热点。帕博利珠已被批准用于MSI-H/dMMR实体瘤。卵巢癌免疫治疗相关研究目前也很多,如KEYNOTE 100研究报道帕博利珠单药治疗复发性卵巢癌中的ORR为8.5%,JAVELIN中单药ORR 9.6%。但总体来说,免疫检查点抑制剂单药治疗卵巢癌疗效存在较大不足。

*卵巢癌免疫治疗优化策略

免疫治疗联合其他治疗是目前卵巢癌免疫治疗探索的新方向。PemCiGem研究证实了帕博利珠+顺铂+吉西他滨在铂耐药复发卵巢癌中的一定疗效,同时提出卵巢透明细胞癌更适合免疫治疗的假设。纳武单抗联合贝伐单抗治疗复发卵巢癌具有一定疗效。陈教授还介绍了免疫治疗联合血管抑制剂、化疗和PARPi等相关临床研究结果。

*卵巢癌免疫治疗新进展与展望

目前Vigil免疫治疗作为III/IV期卵巢癌的一线维持治疗具有良好的耐受性和良好的RFS获益,尤其在BRCA1/2野生型的人群。后续可以进行单药、联合抗血管生成治疗,PARP抑制剂以及免疫检查点抑制剂的研究探索。创新药开发和创新方案探索是卵巢癌免疫治疗发展方向。

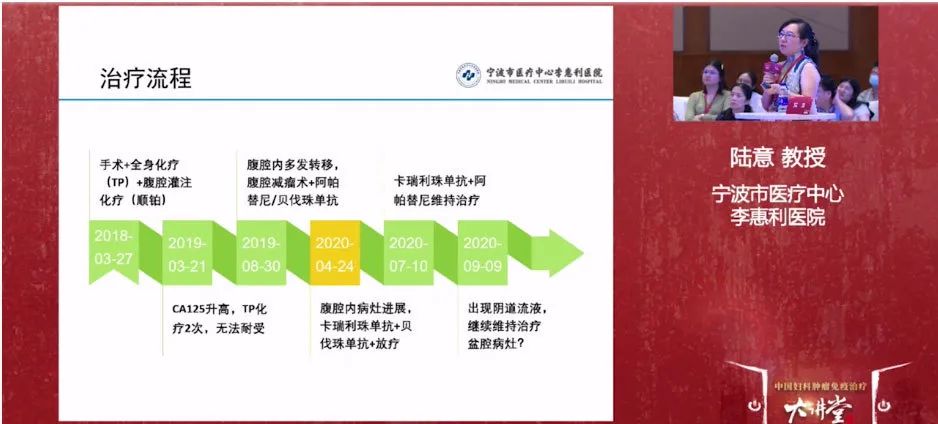

晚期卵巢癌病例分享

患者因卵巢癌外院手术治疗,术后病理:卵巢高级别浆液性癌,术后行TP化疗3程联合顺铂腹腔灌注3次。治疗5月后复发,再次予以TP化疗2程,行二次减瘤术,术后予以阿帕替尼口服,因肝功能不全,改服贝伐珠单抗治疗9次,病情进展。予以卡瑞利珠单抗+贝伐单抗+后腹膜淋巴结病灶放疗,因RCCEP不良反应,后将贝伐单抗改为阿帕替尼,目前患者处于SD。

晚期宫颈癌的免疫治疗研究进展

程静新教授围绕宫颈癌免疫治疗现状和探索方案进行了专题分享。

*宫颈癌免疫治疗现状

根据2018年最新统计数据,全球宫颈癌新发病例约57万(中国10.6万),死亡约31万(中国4.8万),其发病率和死亡率在女性癌症中均占第四位。IVB期宫颈癌5年生存率不足20%。免疫治疗在宫颈癌中的运用近年来也逐渐受到重视,并在临床上为患者带来一定获益。PD-1/PD-L1具有免疫负调节作用,常被肿瘤细胞利用以免疫逃逸,抑制PD-1/PD-L1相互作用可以恢复T细胞的抗肿瘤活性。指南推荐帕博利珠单抗用于二线治疗PD-L1阳性或MSI-H/dMMR或TMB-H复发/转移性宫颈癌。然而免疫检查点抑制剂单药治疗宫颈癌的疗效仍有较大不足。

*宫颈癌免疫治疗探索方向

新药研发、药物联合创新成为改善晚期宫颈癌免疫治疗疗效的重要方向。免疫联合放化疗、靶向治疗、细胞免疫、疫苗等相关研究正在积极开展中。程教授接下来介绍了PD-1/PD-L1联合放化疗、抗血管生成、PARPi以及CTLA-4抑制剂的作用机制和相关临床研究。中国方案卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗晚期二线/后线宫颈癌ORR高达55.6%,mPFS达7.6个月。

程教授总结道,中国宫颈癌形势严峻,复发/转移患者比例高,预后较差,存在巨大的未被满足的临床需求。免疫治疗是晚期宫颈癌治疗的重要探索方向,但单药免疫治疗疗效不佳,创新药物开发与创新方案探索成为主旋律。

晚期子宫内膜癌的免疫治疗研究进展

陈学军教授围绕子宫内膜癌免疫治疗现状和探索方案进行了专题分享。

*子宫内膜癌免疫治疗现状

子宫内膜癌主要病例类型为子宫内膜样癌,在中国发病率和死亡率逐年上升,恶性程度高于宫颈癌。子宫内膜癌病灶转移患者预后差。子宫内膜癌是妇科肿瘤中PD-1/PD-L1表达水平最高以及dMMR/MSI-H发生率最高的,TMB处于居中,提示子宫内膜癌对免疫治疗敏感。帕博利珠单药在子宫内膜癌患者中具有一定有效性,其中MSI-H患者获益明显。陈教授还介绍了其他相关的免疫治疗单药用于子宫内膜癌的临床研究。总的来说,免疫点抑制剂单药治疗妇科肿瘤,包括子宫内膜癌的总体有效率仍有待提高。

*子宫内膜癌免疫治疗探索方向

药物联合成为改善子宫内膜癌免疫治疗疗效的重要方向。陈教授介绍了PD-1/PD-L1联合化疗、抗血管生成的作用机制和相关临床研究,目前已有结果表明其良好的有效性和可接受的安全性。

陈教授总结道,晚期子宫内膜癌预后差,现有治疗方案包括免疫治疗单药仅对少数患者有效,免疫治疗联合抗血管生成/化疗初步显示出出色的临床获益,对于化疗不耐受/拒绝化疗的患者,免疫联合抗血管生成或是潜在的可选方案。

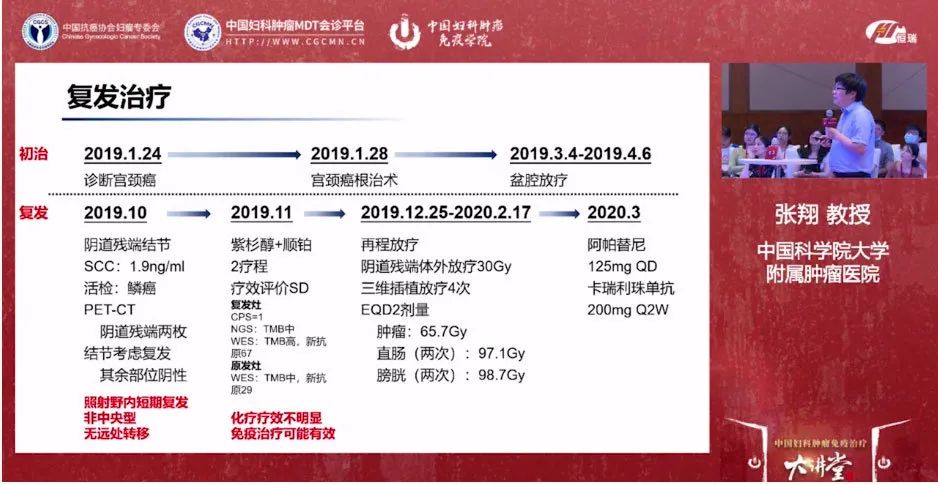

宫颈癌免疫治疗的病例分享

患者因宫颈癌IIA1期行宫颈癌根治术,术后病理:中低分化鳞癌,间质浸润伴脉管癌栓,淋巴结(-)。术后给予盆腔适形放疗。治疗后6个复发,予以TP方案2程,疗效评价SD,基因检测TMB中/高,予以再程放疗,放疗后予以卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗,疗效CR。

宫颈癌综合治疗复发病例讨论

患者因宫颈癌IB2期行根治性子宫切除+盆腔淋巴结清扫术+双卵巢悬吊术,术后病理:非角化型鳞状细胞癌,间质浸润伴脉管癌栓,淋巴结(+)。术后给予同期放化疗4程,治疗后2个月出现腹膜后多方淋巴结转移,予以同步放化疗4程,治疗后2个月出现肺部转移,行经皮右肺射频消融术,顺铂同期化疗3程,治疗后2个月出现纵隔淋巴结转移,入组临床试验,予以卡瑞利珠单抗联合苹果酸法米替尼治疗,达到持续PR。

扫码观看视频回放