中国抗癌协会

立即下载App会议报道(五)丨2025中国抗癌协会生育力保护大会

2025中国抗癌协会生育力保护大会系列报道之

妇产科护理安全培训班学术专场报道

随着国家生育政策的开放,生育的高龄化,疾病的复杂化,妇产科护理风险高风险日益凸显。在8月31日的会议中,大会不仅在酒店主会场安排了闭幕式及名家论坛,还在北京大学深圳医院召开妇产科护理安全培训及产房工作坊分会场,从妇产科护理安全角度,进行生育力保护的阐释,让生育力保护不仅停留在预防、诊疗、手术等医疗层面,安全、适时的护理,能够使患者能够更好、更快的恢复。而科学化、规范化的管理措施,完善护理安全管理制度,提高护士的相关专业水平和应急处理能力,以确保妇幼保健工作的安全是专委会、北京大学深圳医院妇产中心一直致力于探索的工作。在31号妇产科护理安全培训班开班仪式上,由医院妇儿系统大科护士长罗捷教授主持,有医院领导、省市级护理学会主任委员、省市大型医院的护理部主任、妇产科护士长等600余妇产科专科护士参会。

开班前,首先由北京大学深圳医院易黎副院长致辞,他指出建立科学而系统的妇产科护理安全管理体系的迫切性,并肯定了我院妇产科在VTE防治、危重孕产妇救治方面长足进步,也提出了进一步巩固妇产科护理安全的期望。

开班后,上午学术活动主持由深圳市妇幼保健院赵晓雯教授、深圳市第三人民医院宁艺芳教授、深圳市罗湖区妇幼保健院李景环教授。

广东省护理学会妇科护理专业委员会主任委员、广东省妇幼保健院林文璇教授为我们讲解了《AI赋能护理——从工具革新到思维跃进》这一课题,提出人工智能技术在医疗护理领域的应用不仅是工具的更新,更是思维方式的跃迁。要实现这一转变,需要从医院,科室和个人三个层面构建系统化的实施路径,形成自上而下、层层递进的协同推进机制。林主任介绍了AI在提升医疗效率、质量与可及性方面的战略意义。接着,详细阐述了AI在护理实践中的突破,包括智能导诊、虚拟护士、内镜清洗机器人、多模态宣教等实际应用场景。还提出了AI赋能护理的三级实施路径,涉及医院、科室和个人层面的策略。最后,展示了AI在护理科研中的具体应用,并强调了护士在AI时代提升个人AI素养和实现人机协同的重要性。

中山大学附属第六医院李俐琳教授为我们分享了《女性全生命周期的生育力保护》,强调了生育力保护的重要性,包括缓解人口老龄化、促进社会经济发展,以及保障女性健康和生育选择。详细介绍了生育力保护的三级预防策略,包括病因预防、早期筛查和诊断,以及在生育力损害不可避免时进行保存。同时,分阶段探讨了从胎儿期到老年期的生育力保护策略,针对不同阶段的女性提出了具体的保护措施,如遗传病筛查、优化生活方式、定期生殖系统检查等。李教授还介绍了生育力保护与保存方法,涵盖胚胎冷冻、卵子冷冻、卵巢组织冷冻等技术,并强调了多学科团队协作的重要性。并且总结了中山六院生殖医学中心在生育力保护领域的成就和未来发展方向,给我们带来了很好的借鉴。

中山大学附属第一医院徐敏教授为我们带来了《护理实践问题驱动的转化研究模式构建》,向我们介绍了转化研究的概念、步骤和意义,包括将临床问题转化为研究项目、跨学科合作以及循证实践的整合。通过典型案例,如产后乳房胀痛的创新治疗、产妇抑郁症筛查和跌倒风险评估系统,展示了如何从临床问题出发进行研究并应用到实践中。同时,强调了文献学习的重要性,分享了文献综述的方法和研究思路的形成过程。最后,总结了新时代科研人员应具备的综合能力,如独立思考、善于发现、多读多思、归纳总结等。

广州市妇女儿童中心何小倩教授向我们分享了《卵巢癌合并恶性肠梗阻围术期护理管理策略》,提出“MBO诊疗需要实施‘多学科会诊、分级治疗、整合治疗、精准强化治疗’等策略。”内容涵盖恶性肠梗阻的概述、术前护理、术后护理及小结。重点介绍了恶性肠梗阻的定义、常见病因、诊断及治疗指南,详细阐述了术前评估、准备及护理措施,包括患者的一般状况纠正、肠道准备及多学科讨论。术后护理部分则涉及病情观察、造口护理、疼痛管理、营养支持及并发症预防。最后总结了恶性肠梗阻的诊疗策略,强调多学科合作和精准治疗的重要性。

广东省护理学会妇幼保健专业委员会主任委员、深圳市护理学会妇产科专业委员会主任委员、深圳市妇幼保健院朱社宁教授给我们带来了《妇产科护理安全管理体系构建与成效》,本课题围绕妇产科护理安全管理体系的系统化构建展开。通过调整和完善护理质量和安全管理委员会组织架构,实施“模块化管理,制度化管理,标准化管理”,构建三级质量管理体系,实践表明,该体系显著提升了风险识别前瞻性及应急处置效率,有效降低了不良事件发生率,提升了患者安全满意度与护理质量,体现了现代护理管理的科学性与实效性。

广东省人民医院曾秀群教授为我们带来了《护士核心能力培训管理与效果评价》,提出了“护士职业规划人人参与培训”和“培训—效果跟进—持续改进”。包括护理培训的现状、发展新趋势、核心能力分层级培训的依据和目的、培训设计思路、晋级考核方法及比例、核心能力培训的五大模块(专业基础能力、专科技能能力、应急处理与抢救能力、教育与培训能力、综合管理能力)、培训内容和评价、以及培训效果与评价。强调了通过规范化培训提高护士队伍素质,实现“人”和“岗”的最佳匹配。

中山大学附属第一医院王琼娟教授讲述了《妇科日间化疗门诊的管理》,内容涵盖肿瘤日间诊疗的定义、意义、全程化管理原则、规范化收治标准及流程、妇科日间化疗门诊的管理特点和现状、医护一体化管理模式、化疗流程、用药安全管理、静脉通路安全、化疗毒副反应管理及急救管理等方面。提出“高危药物执行前、暂停后继续输液时,PDA扫码均需录入另一核对者工号+密码确认无误后方可继续执行。”强调了日间诊疗模式的高效快捷,以及医护协作对提高医疗护理质量和患者满意度的重要性。

下午学术活动由深圳市妇幼保健院温萃莉教授、北京大学深圳医院杨智敬教授、北京大学深圳医院梁迎盈教授。

深圳市龙岗区人民医院何世琼教授分享了《中医适宜技术在妇科快速康复中的应用》,通过系统融入针刺镇痛、耳穴压豆、中药贴敷、艾灸及情志调摄等技术,针对术后胃肠功能恢复、疼痛管理、应激反应调节及疲劳综合征等核心环节进行干预。实践表明,该模式能有效协同现代医疗手段,显著降低术后并发症发生率,缩短住院时间,提升患者舒适度与康复质量,体现了中西医结合护理在优化妇科ERAS路径中的独特价值与优势。

深圳市龙华区妇幼保健院龚小玲教授给我们带来了《快速康复理论在妇科围术期的应用》,系统阐述了快速康复理念在妇科手术全程的实践要点。术前通过优化患者身体状态,开展患者教育;术中强调微创技术、精准操作与麻醉管理;术后注重疼痛管理、早期活动与营养支持。内容涵盖多学科协作模式,结合实际案例分析,全面展示了快速康复流程如何缩短住院时间、降低并发症发生率,显著提升患者术后生活质量。提出妇科 ERAS临床护理实践的成功实施需要临床、麻醉、营养等多学科的通力合作;同时应充分结合各医疗中心的实际条件与患者个人意愿,在标准化的基础上做到个性化与最优化,从而使患者的实际获益最大化。

深圳市龙岗区妇幼保健院胡冰教授分享了《有效沟通赋能护理安全管理新范式》,通过案例分享引入了“医疗沟通4S原则”,包括简单易懂,安全表述,具体明确和支持性表达。同时提出了“人文沟通3F法”,展示了标准化沟通工具,如SBAR模式、PEARL沟通框架与护理流程的深度融合,可精准传达关键信息,规避医护间信息差错。同时,强调构建多学科沟通平台对整合资源、优化护理决策的意义,结合实时数据监测与反馈机制,助力护理团队动态识别风险并协同应对,全方位提升患者安全水平。

深圳市第二人民医院赵茜教授带来了《妇科肿瘤术后淋巴水肿康复护理管理》,强调“淋巴水肿综合消肿治疗(CDT),是目前国内外推广的一项先进、有效、安全、运用广泛的治疗方法。”重点介绍了淋巴水肿的定义、分类、危害及诊断,详细阐述了术后淋巴水肿的病因、临床表现、治疗及护理策略,包括非手术治疗,如综合消肿治疗、空气波压力治疗等和手术治疗方式,并通过案例分享展示了具体治疗效果和护理管理措施。最后总结了淋巴水肿管理的关键要点,强调“早发现和早期康复管理,可有效提高患者生活质量,达到肿瘤防—治—康一体化目标。”

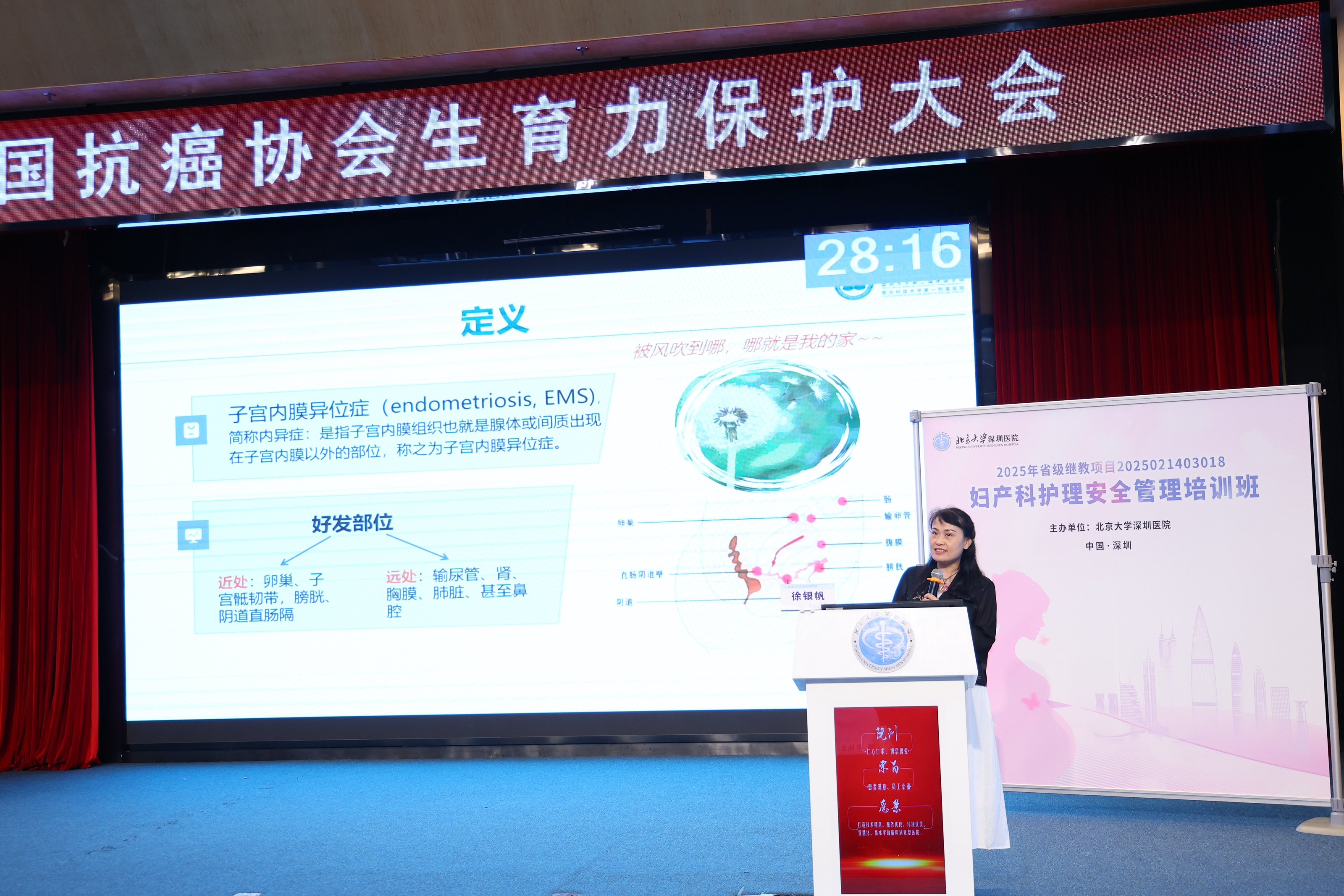

深圳市人民医院徐银帆教授分享了《内异症围术期营养管理》,强调了营养支持对提高免疫力、促进伤口愈合、减少术后并发症和加快机体修复能力的关键作用,并通过案例分享展示了个性化的营养管理方案。提出“子宫内膜异位症围术期的营养管理是一个综合性、个体化的过程,对于患者的手术效果、康复以及预防复发等有着不可忽视的作用。”总结了内异症围术期营养管理需要多学科团队合作,制定个性化营养方案,以提高患者生活质量。

香港大学深圳医院杜艳红教授为我们带来了《妇科日间中心药流患者管理》,内容涵盖医院对早孕流产方式,药物流产和清宫术的对比及管理。提出“药物流产并发症较人流相对少,尤其在早期妊娠中具有较高的安全性和有效性。”重点介绍了药物流产的流程、用药方法、成功率及注意事项,强调日间中心通过优化流程提高诊疗效率,保障患者安全。总结部分提出,日间中心的高效运作依赖于标准化管理和多学科协作。

北京大学人民医院李晓丹教授向我们分享了《子宫内膜癌患者体重管理》这一课题,通过评估患者的BMI、体脂率及代谢状态,制定个性化饮食与运动方案。饮食方面,推荐低脂、低糖、高纤维饮食,严格控制热量摄入,注重营养均衡;运动方面,结合患者身体状况,制定有氧运动与力量训练计划,建议每周至少进行150分钟中等强度有氧运动。同时,强调行为干预与心理支持的重要性,鼓励患者记录饮食与运动情况,定期随访评估效果并调整治疗方案,以实现长期体重控制目标,降低癌症复发风险,改善预后与生活质量。

深圳市妇幼保健院钟春嫦教授带来了《聚焦专病管理,引领品质护理:妇科“一病一品”专科护理模式的应用》这一课题,旨在通过聚焦专病管理提升护理品质。该模式针对不同妇科疾病制定个性化护理方案,整合多学科资源,提供精准化、专业化护理服务。内容涵盖专病护理流程优化、专科护士培训及患者健康教育等方面。通过标准化护理流程与个性化干预相结合,显著提高了护理质量,改善了患者预后,为专科护理发展提供了新方向。

本次培训班,还在综合楼七楼学术报告厅同时举办了产房工作坊。本节由北京大学深圳医院的马开东教授、潘映红教授、周卫阳教授主持。

香港中文大学妇产科学系助产护理学硕士课程副总监黎哲莹教授带来了《人文关怀及培训》,课程阐述了在医院产房中人文关怀及培训的重要。培训可提升医护人员的同理心和沟通技巧,让产妇在分娩时感受到更多关怀与支持,减轻恐惧和焦虑,营造温馨、舒适的分娩环境,保障母婴安全,提升产房服务质量。最终造福于广大孕产妇。

厦门大学第一附属医院林文华教授分享了《敏锐观察,关口前移–护佑母婴》这一课题,聚焦于妇幼保健和产科风险管理。内容涵盖我国妇幼健康核心指标的显著提升、产前风险管理,“五色管理作为妊娠管理的法宝,通过蓝、黄、橙、红、紫颜色分别对应不同风险等级,守护孕产妇安康。”产时及产后风险管理策略、医疗纠纷防范措施,以及如何通过完善的医疗制度和沟通技巧化解纠纷。强调了早期识别、预警和干预在降低产科风险中的关键作用。

广州医科大学第三医院陈云教授为我们带来了《产后尿潴留的早期识别与管理团体标准解读》,强调早期干预和精准管理是产后尿潴留防治的关键,通过定期评估膀胱充盈度、鼓励定时排尿、合理镇痛及必要时导尿,可显著降低产后尿潴留的发生率。通过评估高危因素、监测膀胱充盈度和残余尿量,结合个性化管理措施,有效预防和管理产后尿潴留,提升产妇生活质量。最后总结了产后尿潴留管理的关键要点,包括早期干预和多学科协作的重要性。

深圳市妇幼保健院陈丽华教授带来了《专科护理门诊建设与管理》,全面阐述了专科护理门诊的规划、运营及持续优化策略。从门诊的布局设计、人员配置到服务流程的标准化,内容涵盖专科护理门诊的全方位建设要点。同时,强调了基于患者需求的个性化服务模式,以及通过多学科协作提升护理质量的重要性。通过信息化手段优化预约与随访流程,确保患者获得连续性护理服务。此外,还介绍了如何通过质量监控与反馈机制,持续改进护理门诊的服务效能,以满足患者日益增长的健康需求。

北京大学深圳医院马开东教授则从产科急危重症早期识别专家解读的角度,讲授关于建立危急重症早期识别的安全管理模式及重要意义。会后,全体助产士学员对产房安全进行了认真的探讨。

深圳市人民医院李岚教授讲授了《构建“一病一品”,专科品牌胎心监护》,为深入推广优质护理服务、将循证护理理念应用于疾病护理,以“提升护理品质”为立足点,围绕自然分娩构建“一病一品”专科品牌,核心打造“胎心专护,安心分娩”的胎心监护专科品牌,明确胎心监护核心是通过监测胎儿心率结合宫缩和胎动评估宫内氧合状态,切实践行“一病一品=最优证据+最优路径+最优关怀”的理念,为孕产妇提供专业化、人性化服务。

值得一提的是,中山大学护理学院院长张俊娥教授带来《护理科研基金申报策略与撰写技巧》,课程强调“护理科研基金申报要精准选题”,结合临床需求与学科前沿,突出创新性和实用性。张俊娥教授强调撰写申请书时,结构要清晰,内容要简洁明了、逻辑严谨。同时,要关注基金指南要求,提前规划,反复打磨申请书,以提高申报成功率。这对妇产科临床科研工作非常有指导意义。

会后,学员代表还参观了妇产科各病区病房,其中妇科一病区是第一批试点无陪护病房,有相应的优势。以下是会场及病房的剪影瞬间。

文字撰写:会议报道组(胡艳、朱亭佳、莫钰兰、王安瑾)

初步审校:秘书办、王云飞、罗捷

照片提供:大会会务组

最终审校:李长忠