中国抗癌协会

立即下载App会议报道(二)丨2025中国抗癌协会生育力保护大会

2025中国抗癌协会生育力保护大会系列报道之

大咖学术论坛+妇科肿瘤学术专场报道

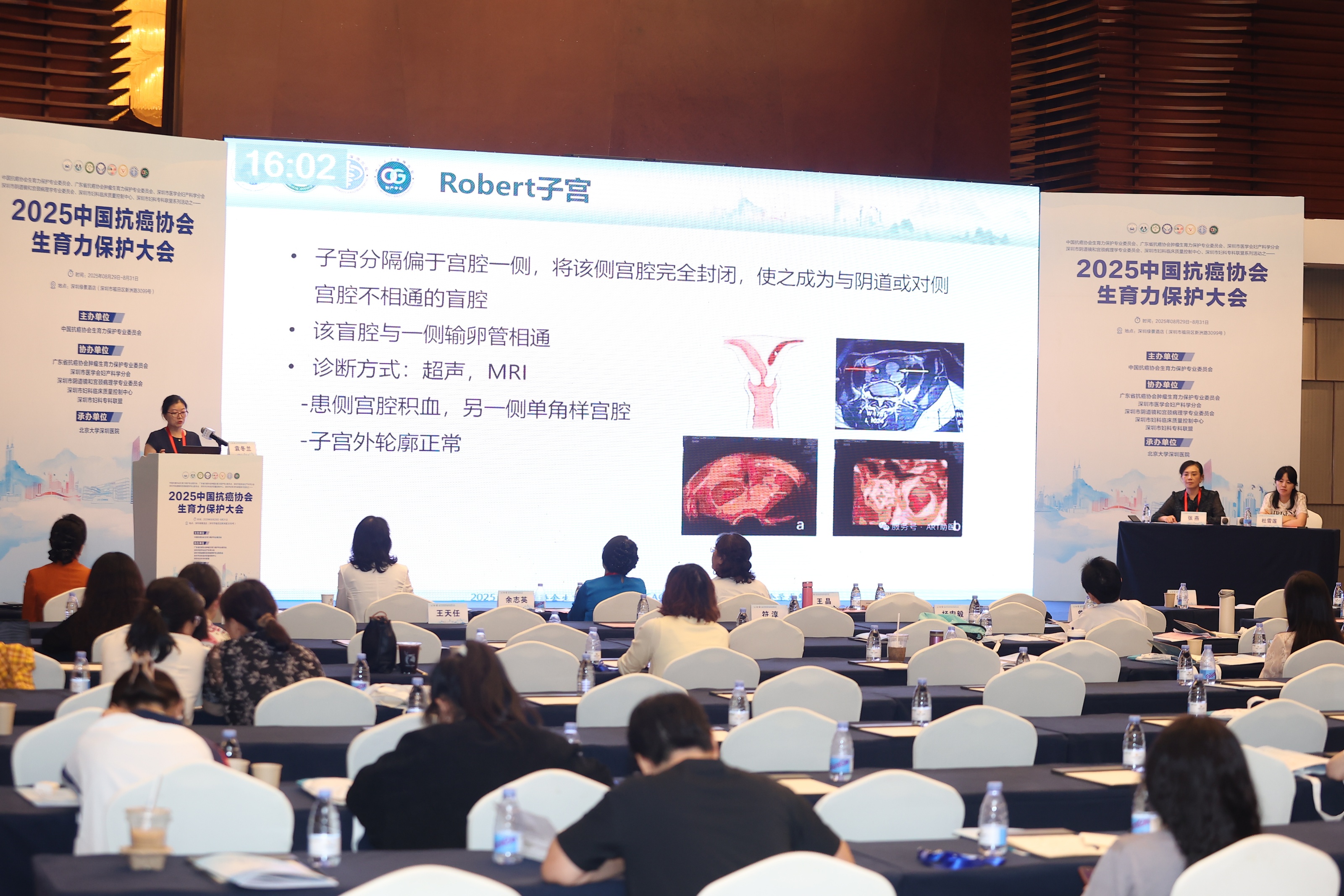

2025年8月30日,由中国抗癌协会生育力保护专业委员会主办,广东省抗癌协会肿瘤生育力保护专业委员会、深圳市医学会妇产科学分会、深圳市阴道镜和宫颈病理学专业委员会、深圳市妇科临床质量控制中心、深圳市妇科专科联盟协办,北京大学深圳医院承办的“2025中国抗癌协会生育力保护大会”在深圳隆重开幕。本次大会汇聚了国内妇产科学、生殖医学、肿瘤科、泌尿外科、男科等领域的顶尖专家学者,共同围绕肿瘤患者生育力保护的前沿技术、临床策略及多学科协作展开深入探讨。

开幕式:高屋建瓴,擘画未来

开幕式由北京大学深圳医院李长忠教授主持,李教授介绍了与会的专家,向远道而来的各位领导、专家及妇产科同仁们表示了热烈的欢迎和衷心的感谢。他特别指出大会的方针是“肿瘤防止,赢在整合”,主题是“聚焦生育力保护前沿,共筑肿瘤患者生育希望”,呼吁同道们加强交流合作,为肿瘤患者提供更优质的生育力保护服务。

北京大学深圳医院党委书记黎杰运教授对线下与会专家表示热烈欢迎,强调生育力保护不仅是医学技术问题,更是关乎国家人口健康质量和家庭幸福的重要议题。他强调了北京大学深圳医院多年来在妇科肿瘤与生育力保存领域积极探索,包括成立多学科协作团队、手术技术革新、开展临床与基础研究等一系列举措。黎书记还特别指出,本次大会汇聚了国内顶尖专家,必将推动我国生育力保护事业走向更规范、更精准的新阶段,为更多患者和家庭带来希望。

中国医师协会妇产科医师分会会长、上海交通大学医学院附属仁济医院狄文教授在致辞中指出,随着肿瘤发病年轻化趋势明显,生育力保护已成为医学领域亟待突破的重要课题。他呼吁广大医师在规范肿瘤治疗的同时,应高度重视患者生育力的评估与保存,将“保护生殖健康”融入肿瘤诊疗的全流程。

中国工程院、中国抗癌协会理事长樊代明院士因行程冲突只能在线讲话,他强调从“整合医学”高度出发,指出生育力保护涉及肿瘤学、妇产科学、生殖医学、男科学、内分泌学等多个学科,必须打破专科壁垒,实现真正意义上的多学科整合。他表示,中国抗癌协会将持续支持生育力保护领域的学术交流、技术推广与指南建设,推动基础研究向临床实践转化。

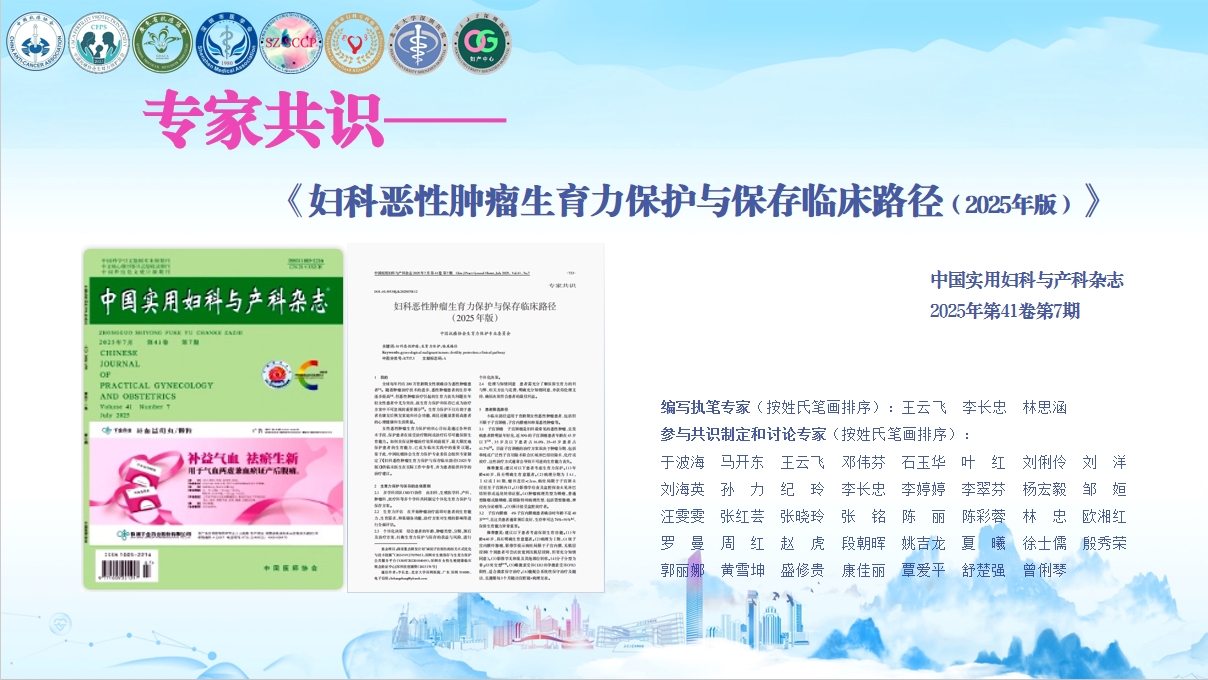

在领导及专家致辞后,大会进行第四项,中国抗癌协会生育力保护专业委员会成果发布仪式,由李长忠主委宣布由专委会起草撰写的《肿瘤患者生殖保存》专著以及《妇科恶性肿瘤生育力保护与保存临床路径(2025年版)》专家共识的发布活动。

最后李长忠教授宣读了本届专业委员会新增补的17名委员名单,并与狄文教授共同为新增委员颁发证书。新增委员们集体上台接受证书并合影留念,现场气氛热烈。开幕式的最后,全体与会专家、委员及学员进行了大合影,标志着本次大会正式拉开学术交流的序幕。

大咖论坛:群贤毕至,聚焦前沿

紧随其后的“大咖论坛”学术专场由多位知名专家带来精彩报告,第一场大咖论坛由深圳市人民医院张金玲教授,北京大学深圳医院杜辉教授主持。

上海交通大学医学院附属仁济医院狄文教授就《妇科肿瘤患者生育问题思考》进行分享,从肿瘤、患者、生殖三个维度深入探讨了卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌患者生育力保护的适应症、妊娠时机等内容,强调肿瘤诊断治疗与妊娠管理的平衡。重点回答了三个矛盾:医学破坏性治疗与保留生育功能的博弈,肿瘤进展速度与生育保存周期的竞争,生存质量与生命延续的价值平衡。狄教授总结指出,强调保留生育功能不应是肿瘤治疗的妥协,而是现代医学对生命延续的庄严承诺。

深圳市妇幼保健院姚吉龙教授在《子宫畸形的生育风险及其生育力保护》专题讲座中,全面系统介绍了先天性子宫畸形的分类体系、诊断方法及对生育功能的潜在影响。他通过大量临床影像资料展示了纵隔子宫、双角子宫、单角子宫等常见畸形的宫腔形态特征,并深入分析了不同类型畸形对不孕、流产、早产等不良妊娠结局的影响及机制。姚教授指出,随着微创手术技术和生殖医学的发展,多数子宫畸形患者可通过综合治疗实现生育愿望,但需建立完善的术前评估体系和术后生育指导方案。

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院盛修贵教授系统介绍了《妇科肿瘤治疗过程中的生育力保护》,全面总结了手术、放疗、化疗对女性生育功能的潜在损伤机制和保育技术,强调早期诊断的实现、现代诊断技术的进步、治疗手段的改进、对肿瘤细胞学行为认识的探入是实现生育力保护的关键。重点介绍了卵巢移位术、GnRH激动剂联合化疗、卵巢组织冷冻与移植等前沿技术的适应证与操作规范,并分享了多个成功案例,强调生育力保护贯穿于整个治疗过程。

北京大学深圳医院李长忠教授在《子宫内膜异位症长期管理新选择》的专题报告中,从内异症的发病机制入手,系统阐述了疾病进展与不孕症之间的病理生理联系。李教授指出,内异症是一种需要长期管理的慢性疾病,其治疗目标应包括控制疼痛症状、延缓疾病复发和保护生育功能。在治疗策略方面,李教授重点探讨了药物治疗的新进展,包括GnRH激动剂、芳香化酶抑制剂等在疼痛控制和改善生育结局方面的作用机制和临床应用方案,为内异症患者的长期管理提供了全面解决方案。

第二场大咖论坛由山东大学附属生殖医院颜磊教授、北京大学深圳医院马开东教授、北京大学深圳医院刘志红教授主持。

北京大学深圳医院吴瑞芳教授介绍了创新术式《PUSH手术治疗弥漫性子宫肌瘤病不孕》,展示了其团队创新的PUSH术式(弥漫性子宫肌瘤病灶切除术)的技术原理、操作规范和临床效果。她通过对比传统术式,强调PUSH术在彻底切除病灶的同时最大程度保留子宫结构与血供的优势,并分享了术后患者自然妊娠率提升的临床数据,为弥漫性子宫肌瘤病合并不孕患者带来新希望。展示了北大深圳医院在保育手术中的技术探索。

南方医科大学南方医院石玉华教授详细解析了《PCOS促排卵注意事项》,深入剖析了多囊卵巢综合征(PCOS)患者促排卵治疗中的常见误区与风险管控策略。她首先分析了PCOS患者排卵障碍的病理生理机制,包括胰岛素抵抗、高雄激素血症及慢性低度炎症对卵泡发育的影响。并介绍了诱导排卵和控制性卵巢刺激两种不同方案的选择,强调个体化剂量调整、药物选择与卵泡监测的重要性。石教授重点讲解了卵巢过度刺激综合征(OHSS)的预防策略,为排卵障碍患者的管理提供了实用方案。

北京大学深圳医院王云飞教授呼吁《携手助力宫颈癌医防融合》。报告系统阐述了宫颈癌防治体系中预防与治疗相结合的重要意义和实施路径。王教授首先分析了我国宫颈癌的流行病学现状和疾病负担,指出虽然HPV疫苗接种和筛查技术取得显著进展,但晚期患者治疗仍然面临巨大挑战。在预防方面,首款HPV疫苗研发上市,开启子宫颈癌预防及消除的新征程。王教授详细阐述了疫苗评价的四大指标:免疫原性、保护效力、保护效果、安全性。在治疗方面,王教授重点探讨了FIGO 2014 III-IVA期局部晚期宫颈癌的治疗进展,包括同步放化疗、免疫治疗及靶向治疗等综合策略。王教授特别强调子宫颈癌预防和晚期患者治疗相融合对生育力保护的重要性。

妇科肿瘤专场:精准保育,多维探讨

下午的“妇科肿瘤学术专场”聚焦妇科恶性肿瘤与生育力保护的交叉领域。第一场由宁波大学附属第一医院管玉涛教授和北京大学深圳医院邓玉清教授主持。

辽宁省肿瘤医院杨卓教授在《CACA生育保护指南解读--子宫内膜癌》解读中,结合2025版CACA指南,详细介绍了子宫内膜癌患者生育力保留与保护的适应证评估、管理流程。指南推荐子宫内膜癌保留生育力的实施需全面评估+药物治疗+个体化治疗,这依赖于妇瘤科、生殖科、影像科、病理科、内分泌科等多学科合作。她强调宫腔镜活检与分子分型在决策中的关键作用,并系统讲解了高效孕激素治疗、宫内缓释系统的应用方案及疗效监测标准,为早期内膜病变患者提供了标准化保育路径。

深圳市妇幼保健院金平教授在《由疾入型:子宫内膜癌保育治疗中的难点和策略》中,结合丰富的临床病例和前沿文献报道,针对子宫内膜癌保育治疗中的临床难点问题进行了深入分析和策略探讨。金教授首先通过丰富的临床病例,阐述了子宫内膜癌保育治疗面临的六大挑战:如何准确评估患者是否适合保育治疗、分子分型在决策中的价值、中分化(G2)患者保育治疗的可行性、肌层浸润患者的处理策略、复发患者再次保育治疗的可能性以及完成生育后的子宫处理方案,为复杂情况下的临床决策提供了全面指导。她详细介绍了多学科协作评估模式,包括妇科肿瘤、生殖医学、病理科、影像科和内分泌科的专业分工和协作流程。

中山大学附属第六医院陈淑琴教授分享了《经腹经肛腹腔镜手术治疗低位直肠子宫内膜异位症》的实践经验。详细介绍了一种创新术式在治疗深部浸润型直肠子宫内膜异位症中的应用价值和操作规范。陈教授首先分析了低位直肠内异症的临床特点,包括诊断困难、手术风险高和容易复发等挑战。她指出,传统手术方式常面临直肠瘘的发生风险,而经腹经肛腹腔镜联合手术提供了新的解决方案。陈教授通过精彩的手术视频演示,详细讲解了手术团队组建、患者体位摆放、Trocar布局和手术器械选择等准备工作。她重点阐述了手术操作的关键步骤:经腹腔镜分离盆腔粘连、暴露直肠阴道间隙、确定病灶边界;经肛腔镜精确切除直肠壁内异症病灶、分层缝合直肠缺损。妇科与胃肠外科由上到下的合作,联合腹腔镜与经肛腔镜的手术方式为低位直肠子宫内膜异位症患者免瘘漏提供了可能性,创新的手术方式为患者带来福音。

下午第二场的学术活动由哈尔滨医科大学附属第一医院张广美教授和温州医科大学第二附属医院刘奕教授主持。

香港大学深圳医院王天任教授在《卵巢组织冻存损伤和修复研究新进展》的专题报告中,系统介绍了卵巢组织冻存移植技术的最新研究进展和未来发展方向。王教授首先回顾了卵巢组织冻存技术的发展历程和临床应用现状,指出人卵巢组织冷冻复苏-移植效率仍然有待提高。她详细解析了慢速冷冻与玻璃化冷冻技术的优劣比较,卵巢组织冻存技术中冷冻损伤的潜在机制及最新保护策略,提供了前沿视角。她详细分析了卵巢组织冷冻损伤的机制,包括冰晶形成、 渗透压脱水、氧化应急和DNA损伤等病理生理过程。在技术优化方面,王教授重点介绍了新型冷冻保护剂的应用,如非渗透性保护剂、抗氧化剂和抗凋亡剂的添加对减少冷冻损伤的效果。结合实验室研究,王教授提出慢速程序化冷冻在移植物血管生成方面优于玻璃化冷冻卵巢。

深圳妇产中山医院余志英教授在《女性肿瘤患者生育力保存相关问题探讨》中,从临床常见问题出发,结合最新研究论文,分析了肿瘤病理类型、婚育情况、保育意愿、治疗方案及患者年龄对生育力保存策略选择的影响。她强调随着女性恶性肿瘤发病的年轻化趋势,女性生育力的保存日益重要,生育力保存咨询应尽早纳入肿瘤治疗规划,并介绍了胚胎冻存、卵巢组织冻存等技术的适应证和时机选择,为多学科协作提供了实用框架。

北京大学深圳医院李长忠教授在《子宫内膜异位症疼痛管理》专题报告中,深入探讨了内异症相关疼痛的机制和综合管理策略。李教授首先分析了内异症疼痛的复杂机制,包括神经浸润、炎症介质释放等多因素参与。在治疗方面,李教授系统阐述了个体化治疗策略的制定原则,包括患者年龄、症状严重程度、生育需求和既往治疗反应等因素的综合考虑。他详细介绍了药物治疗的新进展,如GnRH拮抗剂、选择性孕激素受体调节剂和COX-2抑制剂的作用机制和临床应用方案。他特别强调检查手段的选择的重要性,经腹子宫附件B超的检测准确性欠佳,并强调了长期管理对改善患者生活质量和生育结局的重要性。

第三场的学术活动由武汉大学人民医院张燕教授和深圳市中医院杜雪莲教授主持。

南京医科大学附属泰州人民医院袁冬兰教授在《梗阻性女性生殖道畸形的临床管理策略》报告中,系统介绍了各类梗阻性生殖道畸形的诊断和治疗方案。袁教授首先分类阐述了常见梗阻性畸形的病理特征,包括处女膜闭锁、阴道横隔、阴道斜隔综合征、子宫附腔和MRKH综合征等疾病的胚胎学基础和临床表现。梗阻性女性生殖道畸形常在青春期被发现,她通过案例分享展示了宫腹腔镜联合手术在重建生殖道结构、恢复生育功能中的优势,并强调了术后长期随访与心理支持的必要性。

深圳市人民医院张金玲教授在《再议腹腔镜在中间型肿瘤细胞减灭术中的应用价值》报告中,结合最新循证医学证据和临床病例,分析了腹腔镜技术在中间型卵巢癌细胞减灭术中的可行性与安全性。她通过丰富的腹腔镜手术视频演示,详细讲解了腹腔镜中间型肿瘤细胞减灭术的技术要点,包括手术入路选择、盆腔解剖暴露和切除技巧。张教授强调卵巢癌的标准手术路径仍是经腹手术,但是结合患者家属意愿、肿瘤负荷、术者经验等因素,腹腔镜卵巢癌肿瘤细胞减灭术是具有应用价值的。最后,张教授展望了机器人辅助腹腔镜和人工智能技术在卵巢癌手术中的发展前景,为中间型卵巢癌的微创治疗提供了重要指导。

北京大学深圳医院的李长忠教授在《HPV感染与生育力保护》专题中,进一步探讨了高危HPV持续感染对女性生育功能的影响及管理策略。李教授详细讲解了HPV感染导致宫颈病变影响宫颈结构,造成功能受损从而影响生育力的机制。他提出通过保护生育力最重要的措施是预防HPV感染(接种疫苗)和通过定期筛查实现宫颈病变的早期发现与合理治疗。通过疫苗接种、免疫调节及局部抗病毒治疗可改善宫颈条件,为HPV阳性患者生育力保护提供了新思路。而对于已接受宫颈治疗的女性,通过科学的孕前评估和孕期管理,依然可以成功妊娠。他呼吁HPV状态应纳入生育评估体系。

第四场的学术活动由山东大学齐鲁医院德州医院王晶教授和北京大学深圳医院黄斌教授主持。

中南大学湘雅二医院符淳教授在《子宫内膜癌生育力保护策略和探索》演讲中,系统阐述了子宫内膜癌患者保留生育功能的综合管理策略和研究进展。符教授首先分析了年轻子宫内膜癌患者的临床病理特征和保育治疗需求,指出随着发病年轻化趋势,保育治疗已成为重要临床课题。她详细介绍了保育治疗的适应证评估体系,包括年龄、意愿、病理类型、分级、肌层浸润深度、影像学表现和分子分型等多参数评估模型,梳理了MDT各学科职责和诊疗要点。结合临床病例,针对不同分子分型特征及FIGO分期,符教授讨论了患者保育治疗的潜在可行性及严格随访方案,为拓展保育适应证提供了重要参考。

北京大学深圳医院王云飞教授在《妇科恶性肿瘤生育力保护与保存临床路径(2025年版)》解读中,王教授首先强调了路径制定的重要性和紧迫性,指出随着妇科恶性肿瘤发病年轻化,生育力保护已成为肿瘤治疗的重要组成部分。他详细介绍了该临床路径的总体原则、患者筛选路径、生育力评估路径、生育力保护及保存措施实施路径、妊娠时机选择、分娩方式的选择路径、随访及建议路径、伦理问题,为全国医疗机构实现标准化、规范化管理提供了操作指南。

高端讨论与会议总结

专题报告后,本次专场特邀李长忠教授、杨宏毅教授、曾俐琴教授、王云飞教授等专家就以下问题展开激烈讨论:1.需要切除双侧附件的患者术前是否有可能促排卵一次,取卵后马上手术或者同时进行;2.肿瘤生育力保护路径中激素和AMH的应用和监测频率;3.宫颈癌和内膜癌保育治疗过程中是否提前引入人免疫治疗?专场在王晶教授、黄斌教授的主持下迎来讨论高潮,针对以上目前临床热议问题,各专家指出应综合评估肿瘤病理类型进行个体化治疗,并强调卵巢肿瘤术后监测AMH有意义,但因卵巢术后激素波动不推荐3个月内检测。

最后,李长忠教授对本次专场进行总结,指出妇科肿瘤生育力保护需要更精细的个体化策略和更广泛的多学科协作,并呼吁全国同道共同努力,推动保育技术普及和规范化发展。首日会议内容涵盖广泛、理论与实践并重,既有高水平的学术报告,也有紧密贴合临床的指南解读和病例讨论,充分体现了中国抗癌协会生育力保护专业委员会在推动全国生育力保护事业发展中的引领作用。大会为全国同道提供了一个高水平的学习交流平台,必将进一步推动我国生育力保护事业的规范化、精准化和人性化发展。

大会精彩瞬间

文字撰写:会议报道组(胡艳、朱亭佳、莫钰兰、王安瑾)

初步审校:秘书办、王云飞、罗捷

照片提供:大会会务组

最终审校:李长忠