中国抗癌协会

立即下载App巅峰对话 |【活动回顾】“艾瑞欣生”中国妇科肿瘤MDT巅峰对话系列活动第八场成功举办

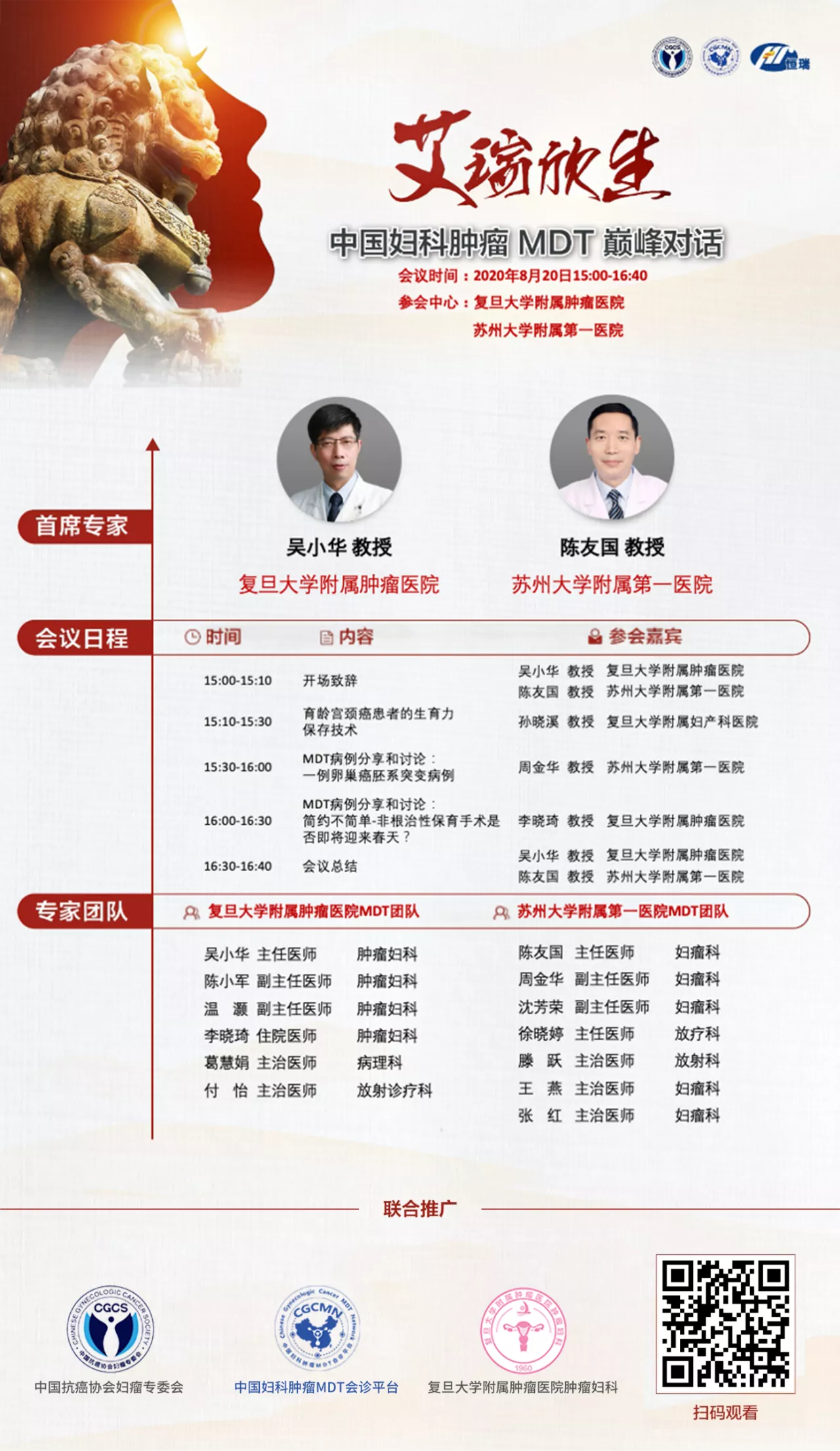

2020年08月20日下午15:00-16:40,“中国妇科肿瘤MDT巅峰对话”第三十八场暨【艾瑞欣生】系列活动第八场线上会议将正式开启,本场活动特邀复旦大学附属肿瘤医院与苏州大学附属第一医院的妇科肿瘤MDT团队巅峰连线。会议首先邀请了上海集爱遗传与不育诊疗中心的常务副院长孙晓溪教授做了题为《宫颈癌:生育力保存相关问题》专题分享,随后双方MDT团队针对真实病例进行MDT解读和探讨。(注:文章中专家观点不代表本平台观点)

会议回顾

01第一篇章

第一篇章由吴小华教授与陈友国教授共同担任主持,吴教授简短致开场辞后,两位教授分别对各自所带领的专家团队进行了介绍。接着,由孙晓溪教授带来了题为“宫颈癌:生育力保存相关问题”的专题分享。

宫颈癌:生育力保存相关问题

近年来,癌症的发展有着逐年上升且发病趋于年轻化的趋势。肿瘤的常见治疗方式:手术、放疗、化疗均会在一定程度上对患者的生育力造成损伤,为此如何保留患者的生育功能成了近年来十分热门的话题。育龄期肿瘤患者在肿瘤保育治疗前,需要首先评估患者的生育功能。常见的评估方法包括:年龄及卵巢储备功能。若患者年龄小于40岁或检查提示卵巢储备功能较低,即使保留了生育功能,治疗后成功妊娠的概率也非常低。为此,建议医生在保育治疗前严格筛选合适的患者。常见的生育力保存方法包括:胚胎冻存、卵母细胞冻存、卵巢组织冻存、卵巢移位、GnRH-a药物、子宫移植。孙晓溪教授分别对以上几种生育力保存技术的适用人群、成功率及使用现状做了详细的介绍。对于卵巢癌患者,因目前已知携带BRCA基因突变的女性终身罹患卵巢癌及乳腺癌的风险相比正常人有显著增加,为了防止携带BRCA突变的父母将这一突变基因遗传给后代,目前也可以使用植入前胚胎遗传学检测技术,在胚胎移植前挑选不携带以上基因突变的胚胎作移植。孙晓溪教授强调,肿瘤患者的生育力保存需要根据患者的不同治疗时期选择不同的生育力保存技术,同时需要肿瘤科医生及生殖内分泌科医生的多学科会诊及协助。

02第二篇章

第二篇章由吴小华教授和陈友国教授共同主持,两支MDT团队分别分享了1例罕见胚系突变卵巢癌病例和1例早期宫颈癌实施宫颈锥切+盆腔淋巴结清扫的MDT病例管理。

* 一例卵巢癌罕见胚系突变病例分享及讨论

苏州大学附属第一医院的周金华教授分享了一例卵巢癌罕见胚系突变的MDT病例。患者为一名晚期卵巢癌女性,入院后实施了标准的卵巢癌根治术,术后基因检测显示RAD51C基因胚系突变。该基因为一种罕见的基因突变,与乳腺癌、卵巢癌的遗传风险相关,在高危乳腺癌、卵巢癌女性中的发病概率约为0.6%。它是一种HRR通路的基因突变,RAD51C基因突变可引起同源重组修复缺陷,后续治疗可考虑PARP抑制剂治疗。

以吴小华教授为代表的复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科MDT团队对该病例展开深入探讨。吴小华教授认为,该患者的治疗完全遵循卵巢癌的全程治疗及管理模式,从患者的术前检查、治疗方式的选择、术后基因检测到术后治疗方案的制定均遵循了循证医学证据。体现了中国妇科肿瘤医生治疗的国际化水平。温灏教授认为,RAD51C基因突变是一种非常罕见的HRR基因,能够发现该基因突变病例并实施MDT讨论具有较好的学习价值。同时,在科研方面,可以考虑对该基因实施进一步的科研研究,以发挥其更大的临床指导意义。

* 简化不简单—非根治性手术是否即将迎来春天--宫颈癌保育病例讨论

复旦大学附属肿瘤医院的李晓琦教授分享了一例宫颈癌非根治性保育手术的MDT病例。患者为一名年轻早期宫颈女性,初次检查肿瘤病灶不明显,宫颈锥切术后病理显示为腺鳞癌、脉管癌栓阳性,患者有强烈的保育意愿。在经过复旦大学附属肿瘤医院MDT团队的术前讨论,最终对患者实施了宫颈大锥切+腹腔镜下双侧盆腔淋巴结清扫术。该患者术后随访41个月未见肿瘤复发并成功怀孕且足月生育。李晓琦教授就该手术的安全性、并发症,以及术中术后各类注意事项,结合以往的文献回顾做了深入探讨。

以陈友国教授为代表的苏州大学附属第一医院妇瘤科MDT团队对该病例展开深入探讨。两只团队就目前宫颈癌手术治疗的现状、手术方式的选择进行了相互的沟通与交流。就非根治性保育术的患者选择、术后辅助治疗的标准进行了详细的切磋。

03会议总结

吴小华教授和陈友国教授对本次大会进行总结。两位教授表示,卵巢癌的全程化管理及治疗至关重要。今后宫颈癌的保育治疗需要更加强调个体化方案。多学科的治疗方式在今后的临床工作中越来越重要。患者的获益是临床医生最大的奋斗动力.