中国抗癌协会

立即下载App“智能AI互动讲堂-抗血管生成药物助力描绘肝胆肿瘤治疗新蓝图”医学专栏活动总结

2024年5月至12月,由中国抗癌协会指导、中国抗癌协会康复分会主办的“重塑生机,维来可期-肿瘤微环境重编程之大咖系列访谈”,将由来自肺癌、肉瘤、消化道肿瘤、肝胆胰肿瘤、妇科肿瘤的知名专家,梳理抗血管生成药物调控肿瘤微环境重编程从机制到临床应用的现状和展望,为未来抗肿瘤治疗的发展提供新思路。

抗血管生成药物一直以来都是晚期肝胆肿瘤药物治疗中不可或缺的成员,其抑制肿瘤血管生成的作用机制可以带来抗肿瘤疗效。随着小分子、多靶点抗血管生成药物的研发,科学家和临床工作者对这类药物的作用机制也有了更多的认识,除了通过促进血管基质重编程而产生的抑制新生血管、促进血管正常化的作用,抗血管生成药物还可以直接作用于肿瘤细胞进而改善肿瘤细胞重编程,同时还能调节肿瘤免疫微环境重编程,在联合化疗或免疫检查点抑制剂中实现联合增效,“1+1>2”的可能性,这也为抗血管生成药物联合治疗奠定了机制基础。在肝细胞癌和胆道恶性肿瘤的临床研究和临床实践中,这种联合治疗方式的疗效也充分得到了证实。

本期“智能AI互动讲堂-抗血管生成药物助力描绘肝胆肿瘤治疗新蓝图”医学专栏创新性地采用了先由AI回答,再由专家评价及补充的议题讨论方式,邀请了中山大学孙逸仙纪念医院的商昌珍教授、湖南省肿瘤医院的古善智教授、复旦大学附属肿瘤医院的张倜教授、西安交通大学第二附属医院的陆宏伟教授和北京协和医院的张雯教授,结合AI智能机器人小安,分别围绕“抗血管生成药物调控肿瘤微环境重编程,联合免疫治疗谱写晚期肝细胞癌一线治疗”、“抗血管生成药物在中晚期肝细胞癌的应用现状及展望”、“抗血管生成药物在肝细胞癌围术期治疗的应用现状及展望”、“免疫经治肝细胞癌,抗血管生成药物助力描绘治疗新蓝图”和“抗血管生成药物在晚期胆道癌的治疗现状及展望”五个话题,共同探讨抗血管生成药物在肝胆肿瘤领域的研究进展及未来展望,以更好地优化治疗策略,提高肿瘤治疗的疗效。

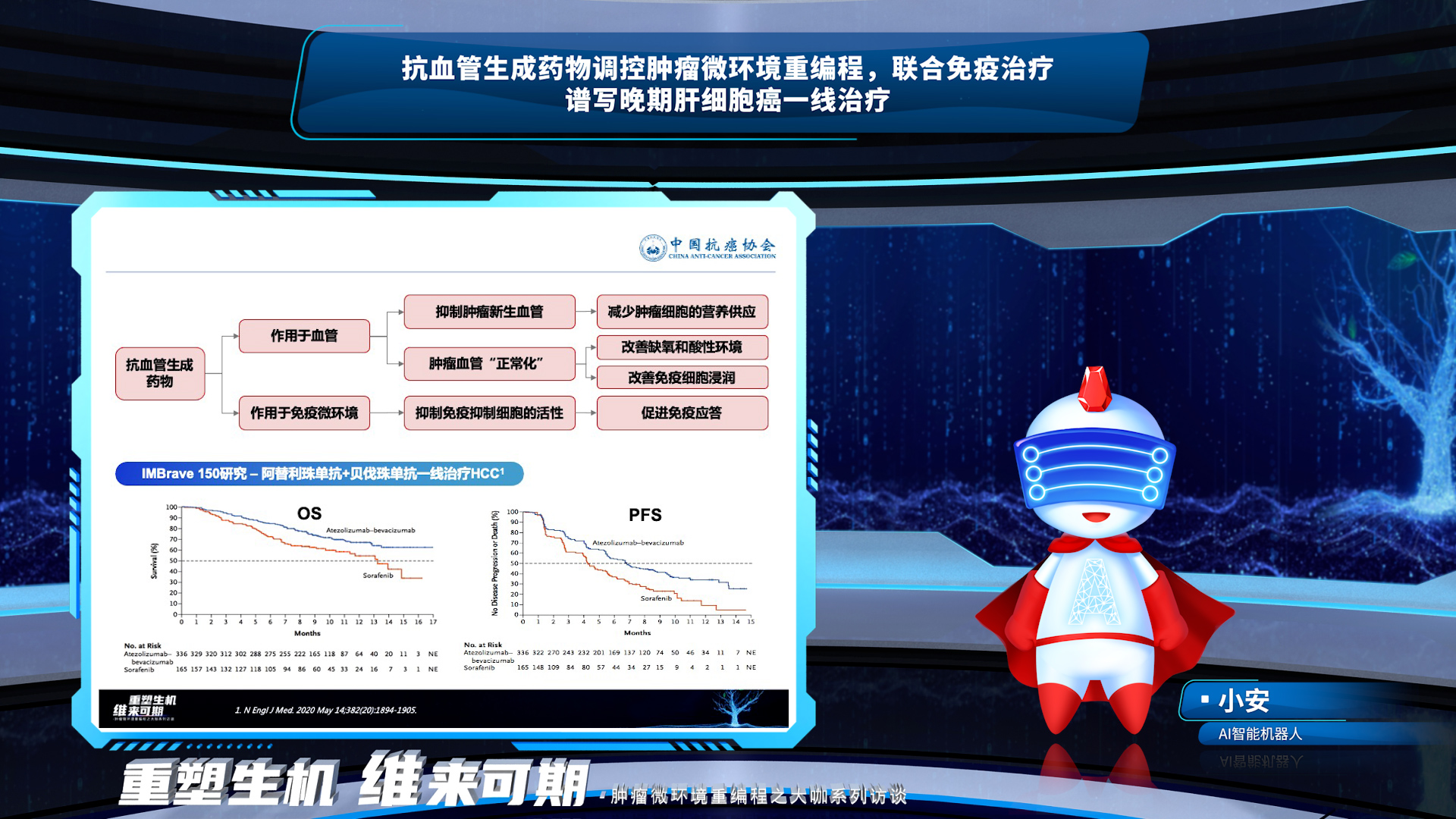

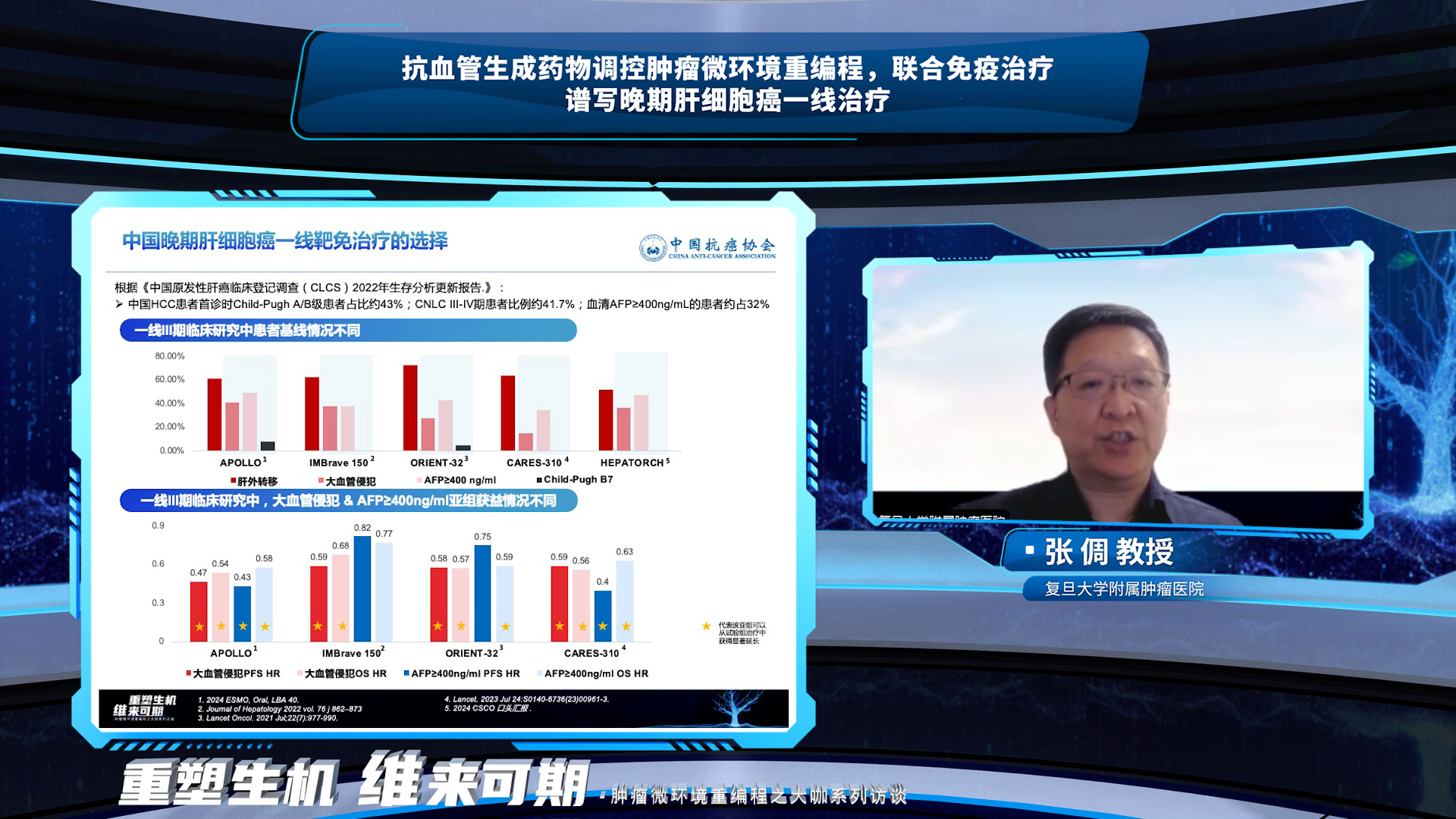

话题1:抗血管生成药物调控肿瘤微环境重编程,联合免疫治疗谱写晚期肝细胞癌一线治疗

AI回复:抗血管生成药物通过靶向血管内皮生长因子(VEGF),抑制新生血管,使肿瘤血管“正常化”,减少了肿瘤细胞营养供应,改善肿瘤内部的缺氧和酸性环境;还能通过抑制免疫抑制细胞,如髓性抑制细胞(MDSC)和调节性T细胞的活性,进一步促进免疫应答。肝细胞癌具有较强的免疫抑制型微环境,这导致单独使用免疫检查点抑制剂的疗效有限。IMBrave150研究是首个证明抗血管生成药物联合免疫治疗可以带来显著疗效获益的国际多中心III期临床研究,突破了肝细胞癌治疗十多年来的瓶颈。

张倜教授表示AI回复的靶免联合治疗的机制并不完善,最新的研究发现某些抗血管生成药物,例如安罗替尼还可以作用于肿瘤细胞,改善细胞外基质硬度,从而促进药物的传递至肿瘤组织,有助于增加免疫治疗药物在肿瘤组织的分布。张教授还梳理了晚期一线抗血管生成药物联合免疫治疗和双免疫的3期研究,除了COSMIC-312和LEAP-002,其他研究在无进展生存期(PFS)和/或总生存期(OS)方面取得了阳性结果。在今年最新报道的APOLLO研究中,新靶免组合安罗替尼联合派安普利单抗对比索拉非尼一线治疗晚期肝细胞癌也取得了双终点阳性的结果,中位PFS为6.9个月对比2.8个月,疾病进展风险显著降低47%(HR 0.53,0.41-0.68);中位OS为16.5个月对比13.2个月,死亡风险显著降低31%(HR 0.69,0.52-0.92),这项研究中大血管侵犯和甲胎蛋白含量≥400ng/ml的患者比例高于其他同类研究,这也是临床实践中经常遇到的患者情况。张教授还对比了多项一线3期研究,在这两类人群中不同研究的PFS或OS获益并不完全相同。

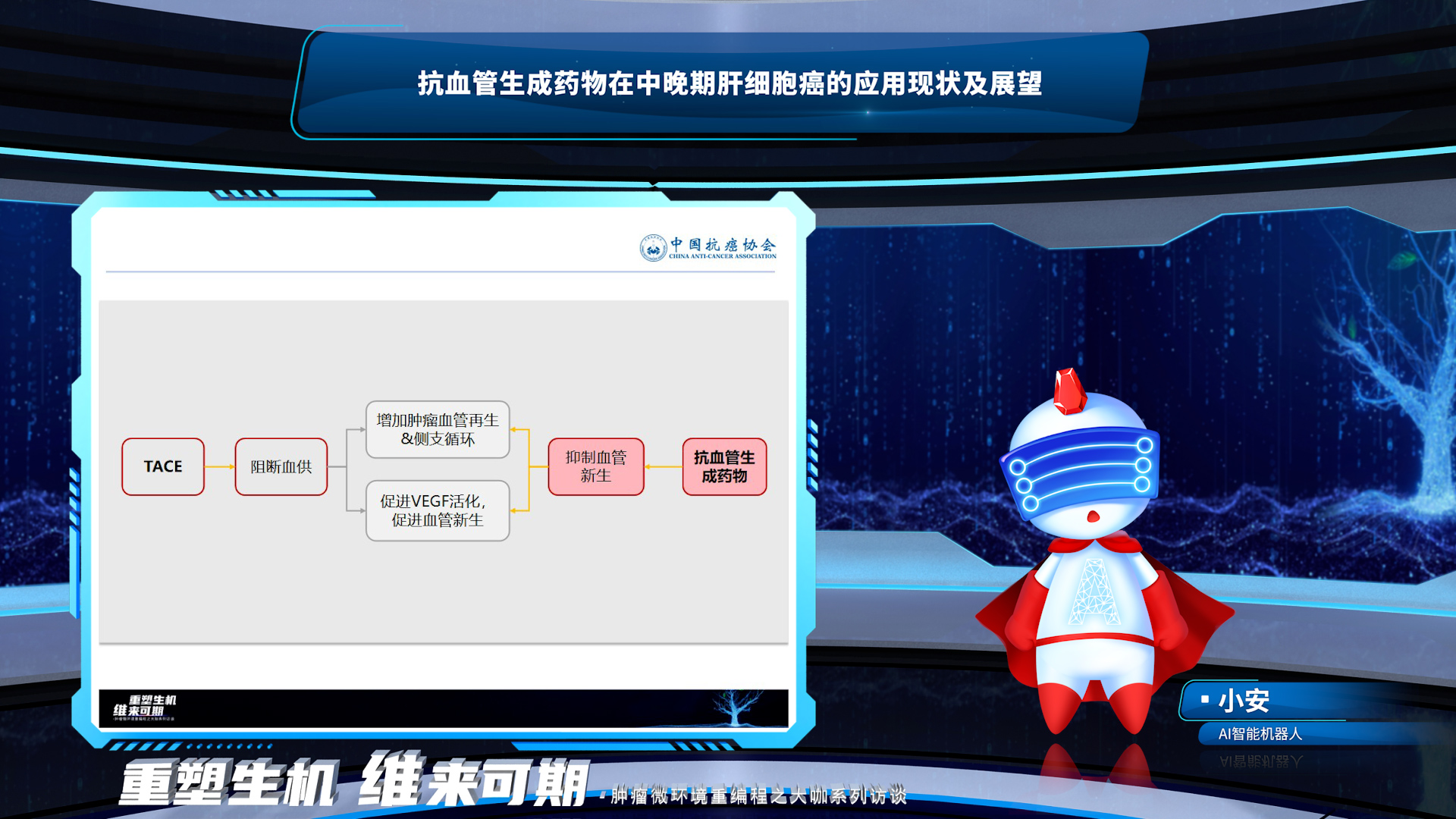

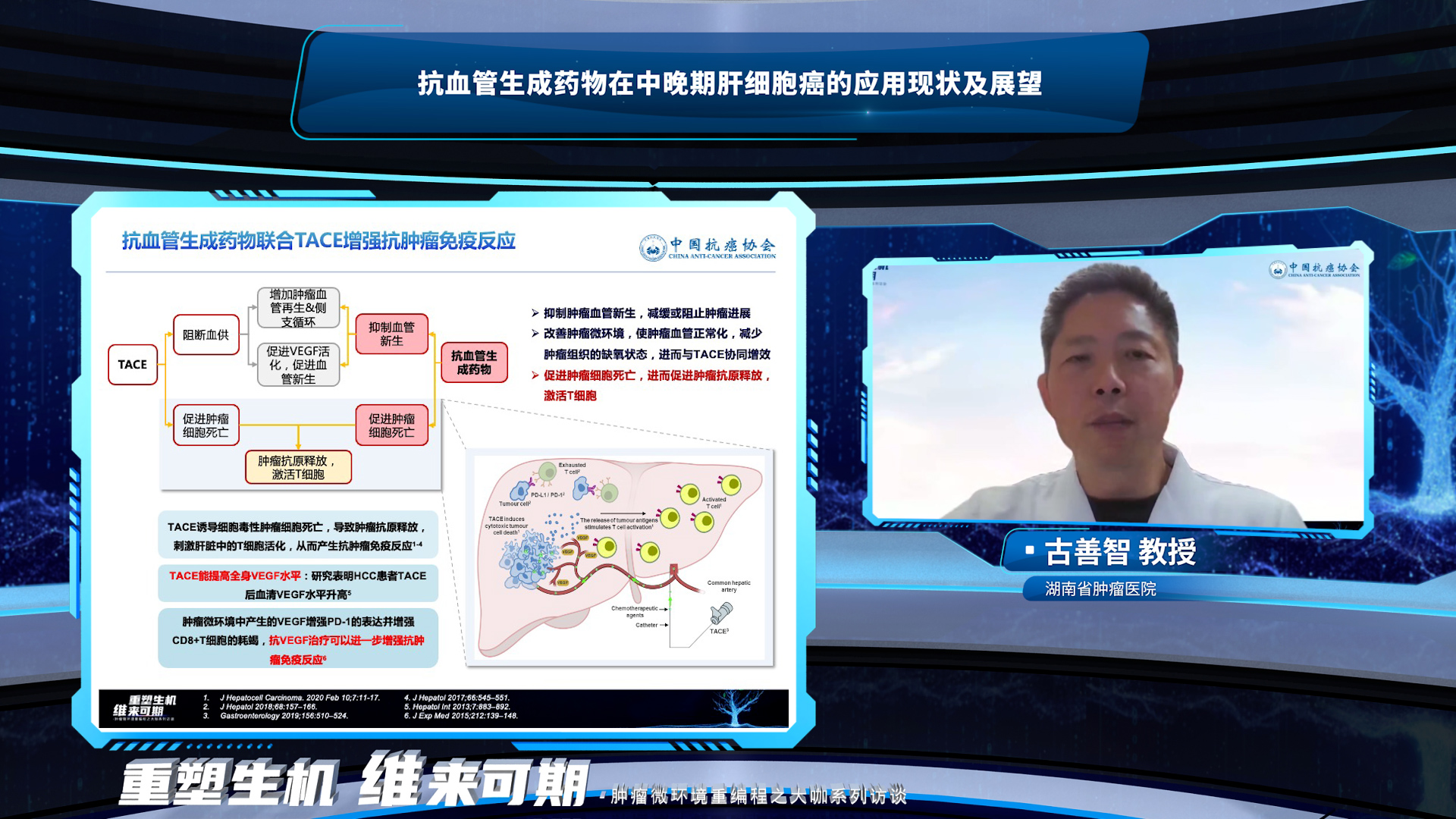

话题2:抗血管生成药物在中晚期肝细胞癌的应用现状及展望

AI回复:目前,抗血管生成药物单药或联合免疫检查点抑制剂已作为晚期肝细胞癌的标准治疗药物,其在不可切除中晚期肝细胞癌的治疗中占据重要地位,对于不可切中晚期肝细胞癌的治疗方式还包括局部治疗,如肝动脉化疗栓塞术(TACE)。抗血管生成药物联合局部治疗也具有潜在的协同增效机制,如:抑制肿瘤血管新生,减缓或阻止肿瘤进展;改善肿瘤微环境,使肿瘤血管正常化,减少肿瘤组织的缺氧状态,进而与肝动脉化疗栓塞术协同增效。

古善智教授进一步补充了AI回复的抗血管生成药物联合TACE的作用机制,一方面TACE可以调节肿瘤免疫微环境,其诱导的肿瘤细胞死亡促进肿瘤抗原释放,刺激T细胞活化,从而产生抗肿瘤免疫反应;另一方面,TACE对抗血管生成药物疗效也有影响,研究发现HCC患者TACE后血清VEGF水平升高,VEGF升高可能会促进PD-1表达并增强CD8+T细胞耗竭。总之抗血管生成药物和TACE针对肿瘤血管、肿瘤组织营养供给和免疫微环境调节都有协同增效的作用。在梳理机制基础的同时,古教授还汇总了中晚期肝细胞癌系统治疗联合TACE的重要临床研究进展,包括在今年ASCO GI大会中公布的EMERALD-1和ESMO大会中公布的LEAP-012,这两项国际多中心的临床研究均发现靶免联合TACE可以为中晚期肝细胞癌带来PFS获益,但到底使用大分子抗血管生成药物还是小分子酪氨酸激酶抑制剂(TKI)类、抗血管生成药物的治疗时机都仍需探索,值得关注。未来还有多项研究正在开展,包括在中国患者中进行探索的治疗组合,相信在不远的将来,会有更多适合中国中晚期肝细胞癌患者的治疗选择。

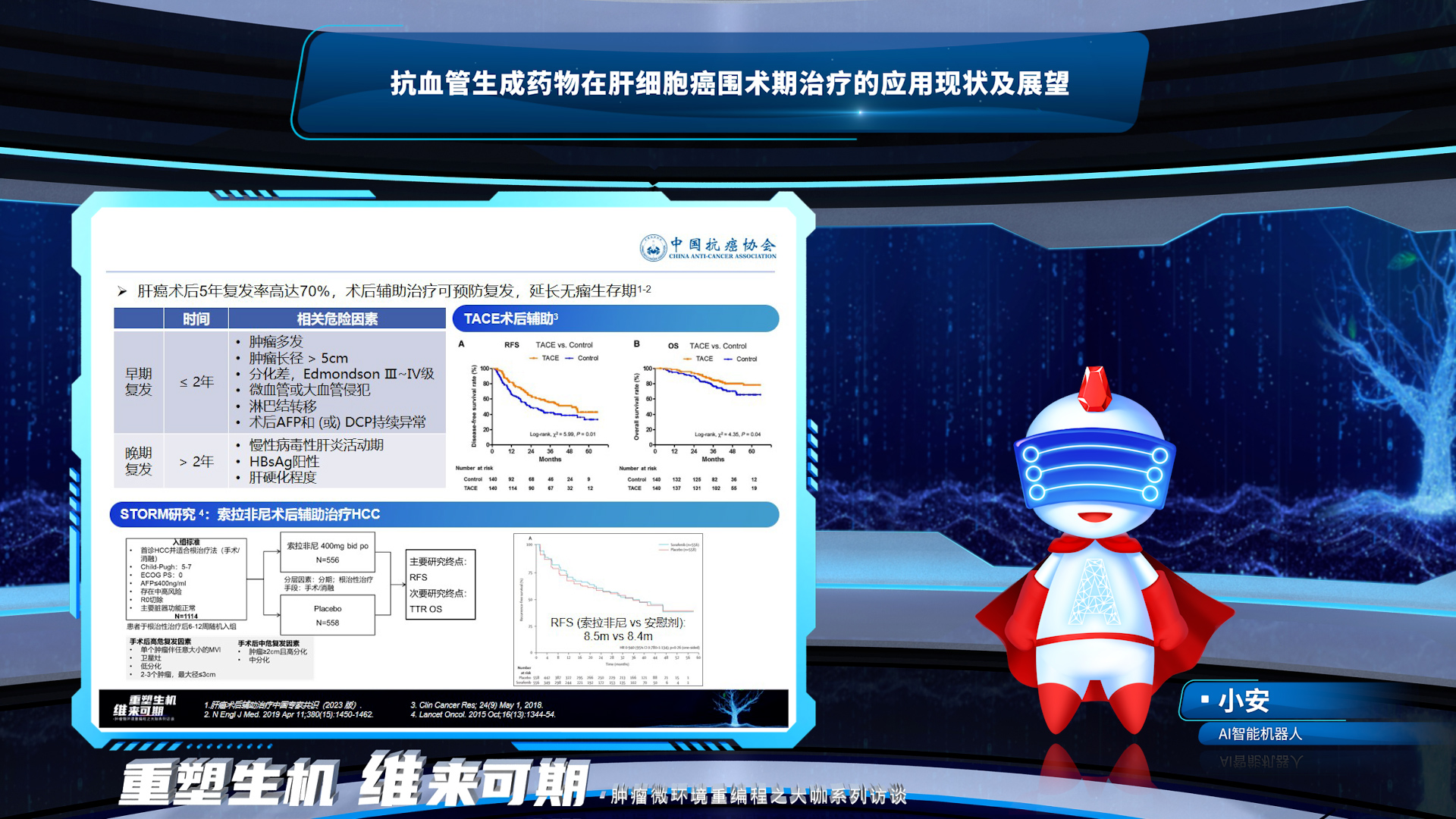

话题3:抗血管生成药物在肝细胞癌围术期治疗的应用现状及展望

AI回复:肝细胞癌患者手术后的5年复发率高达70%,对于伴有高复发风险者更易复发,影响生存。越来越多的循证证据证明进行术后辅助治疗可预防复发,延长患者的无复发生存期。TACE作为术后辅助治疗的主要治疗手段,可以显著延长无复发生存期和总生存期。在一项研究索拉非尼术后辅助治疗肝细胞癌的3期临床研究中,纳入了更大范围的中高危复发患者,虽然研究没有达到阳性结果,但是为抗血管生成药物在肝细胞癌术后辅助治疗中的个体化治疗带来了一些启示。

陆宏伟教授对肝细胞癌术后辅助治疗的现状和展望进行了补充,对以索拉非尼为代表的抗血管生成TKI单药、以纳武利尤单抗为代表的免疫单药、仑伐替尼或安罗替尼等抗血管生成TKIs联合TACE治疗,以及IMBrave050的最新数据展开解读。目前来说,肝细胞癌术后辅助治疗临床研究中,设定的高复发风险因素不尽相同,对伴较多高复发风险因素者,中位无复发生存期(RFS)不到10个月,但是对伴较少高复发风险因素的患者,中位RFS可以超过2年,因此未来在肝细胞癌术后辅助治疗方案的选择时,更应结合患者复发风险因素来个体化地进行治疗。截至目前,仍有较多3期或2期临床研究正在探索多种治疗组合在肝细胞癌术后辅助治疗的疗效和安全性,期待会有改变治疗格局的治疗方案诞生。

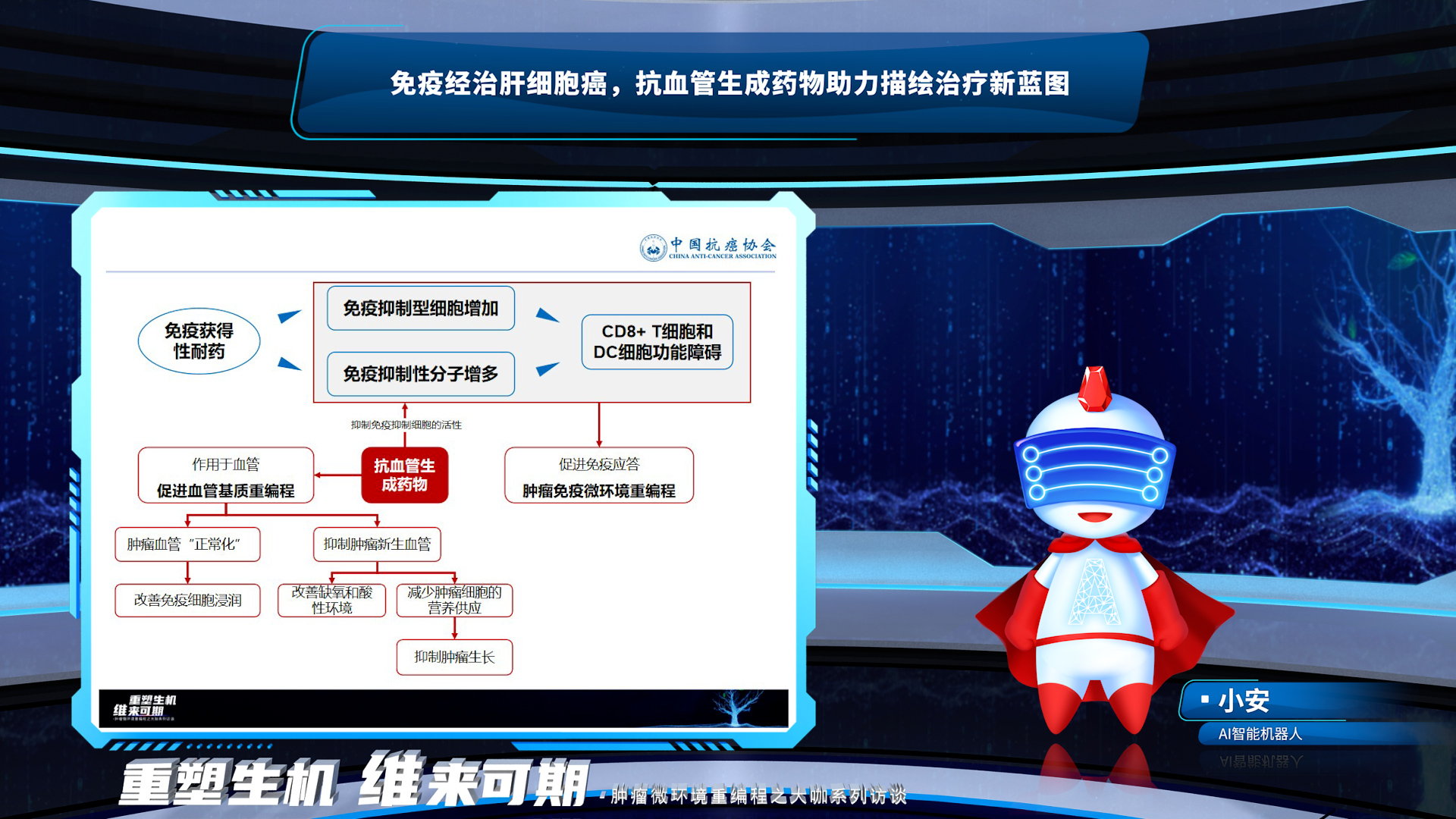

话题4:免疫经治肝细胞癌,抗血管生成药物助力描绘治疗新蓝图

AI回复:免疫继发性耐药是肝细胞癌免疫治疗面临的一大挑战。抗血管生成药物的促进肿瘤血管重编程和改善免疫微环境重编程的作用,也为改善免疫继发性耐药人群的疗效提供了新可能。抗血管生成药物通过抑制肿瘤新生血管形成,改善酸性和缺氧环境,切断肿瘤细胞的营养供应,从而抑制肿瘤的生长;还可以促进血管正常化,增加免疫细胞浸润。同时,抗血管生成药物还可以抑制免疫抑制型细胞的活性,进而达到促进免疫应答的效果。

商教授在肿瘤血管基质重编程、免疫微环境重编程的基础上又补充了抗血管生成药物在肿瘤细胞重编程中的作用,结合对血管、肿瘤细胞和免疫微环境的作用,抗血管生成药物在免疫继发性耐药患者中可能可以带来更好的疗效。商教授还对目前肝细胞癌免疫经治患者的探索研究进展进行了梳理,一线使用阿替利珠单抗联合贝伐珠单抗(A+T)或TKIs联合免疫治疗后行A+T治疗、或使用抗血管生成TKI单药、或TKIs联合免疫、或双免疫治疗,从目前的数据来看,A+T经治患者二线的中位PFS或中位至进展时间仍不足6个月。如果一线使用TKIs联合免疫治疗,二线更换免疫的疗效似乎优于更换双药的,仍需进一步验证。商教授也分享了他们正在开展的大样本回顾性研究,进一步证实了以抗血管生成药物为基础的联合治疗为免疫经治肝细胞癌带来更好的临床获益,可提升中位PFS至超过6个月。但目前仍缺乏大样本的研究,未来结合精准治疗是否可以更好地进行个体化用药仍是道阻且长的。

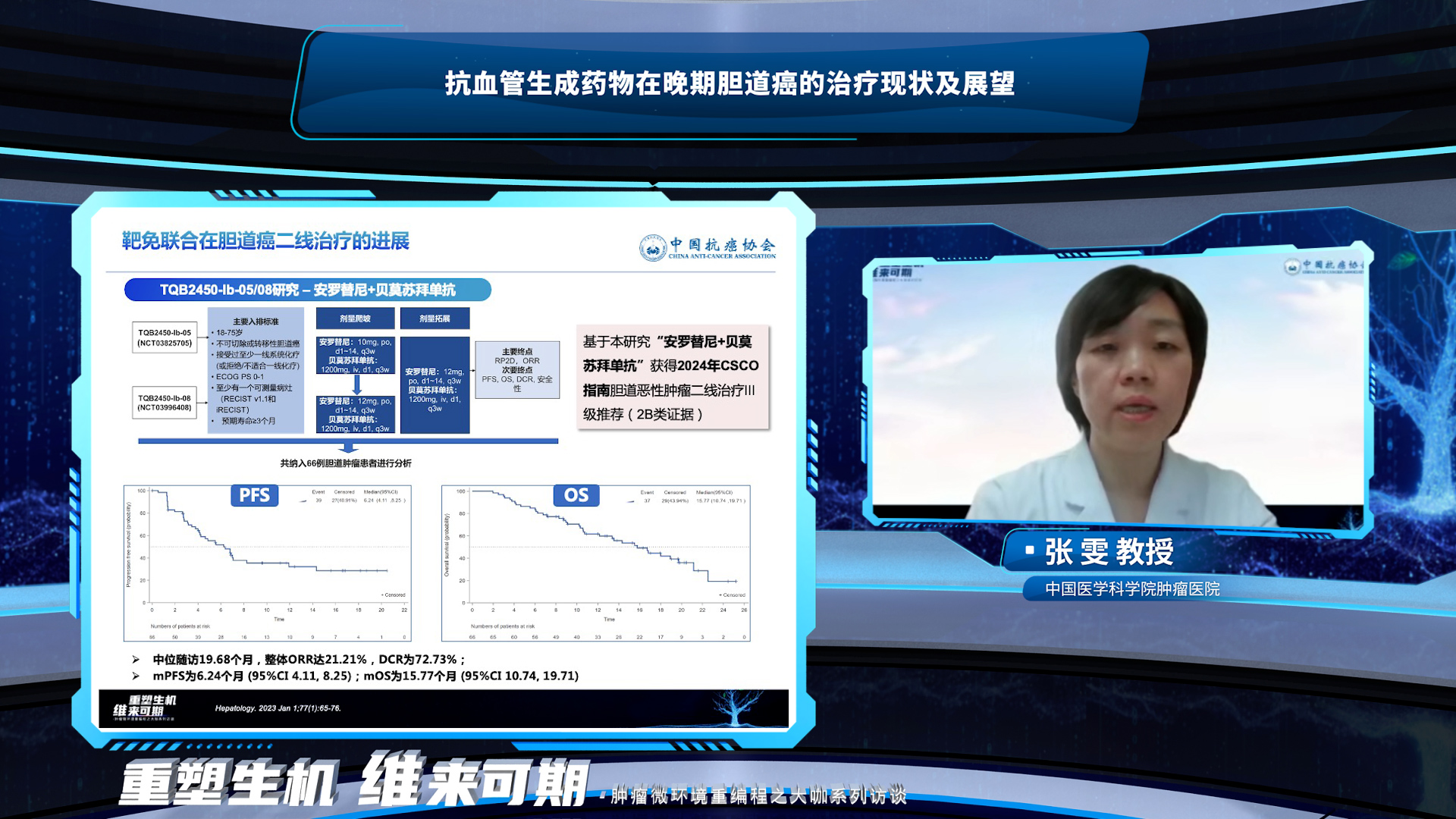

话题5:抗血管生成药物在晚期胆道癌的治疗现状及展望

AI回复:晚期胆道癌是一种预后较差的恶性肿瘤,其治疗手段有限,特别是在失去手术机会后,患者的生存时间往往较短。抗血管生成药物主要通过抑制血管内皮生长因子VEGF等血管生成通路,改变肿瘤微环境,抑制肿瘤生长。目前,已有一些临床试验探索了抗血管生成药物在胆道癌中的应用。例如,评估A+T和顺铂和吉西他滨的3期临床研究。

张雯教授结合2024年最新的《CSCO胆道恶性肿瘤诊疗指南》和《CSCO免疫检查点抑制剂临床应用指南》对抗血管生成药物在晚期胆道癌一线和二线及以上治疗进行了梳理。虽然TOPAZ-1研究奠定了度伐利尤单抗联合化疗在晚期胆道癌一线的治疗地位,但是由于胆道肿瘤恶性程度高,多数患者初诊即晚期,且生存期不足1年,亟待可以更好地控制肿瘤、延长患者生存的治疗方案,因此在合适患者中使用靶免化或靶免方案具有提高疗效、延长生存的潜力,在多项探索一线靶免化方案的研究中,ORR可提升至超过50%,中位PFS可延长至将近一年,中位OS可以超过一年半;在二线治疗中,相较于标准化疗,靶免组合也可以提升ORR至超过20%,延长中位PFS至超过6个月,中位OS超过15个月。为未来抗血管生成药物在胆道肿瘤的开发奠定了探索基础,也为胆道恶性肿瘤患者的治疗带来了新的希望。