中国抗癌协会

立即下载App重生|第二期:保膀胱,享新生

我国每年新发膀胱癌病例数超过8万例,膀胱癌作为一种常见的泌尿恶性肿瘤需要引起重视。为了提升公众对膀胱癌的认知,增强患者及其家属的抗癌信心,中国抗癌协会指导、中国抗癌协会康复分会精心策划并推出了患者关爱项目【重生】栏目。本栏目旨在通过权威专家的解读与指导,搭建起一座连接医学知识与普通大众的桥梁,让更多人了解膀胱癌的真相,学会科学防治,重获健康生活。

肌层浸润性膀胱癌由于被发现时肿瘤已经侵犯到膀胱肌层,其复发和进展风险较高,甚至会发生转移。如何科学认识肌层浸润性膀胱癌、怎样有效治疗肌层浸润性膀胱癌、如何保留膀胱 避免切除,相信是所有患友关心的话题。第二期【重生——保膀胱,享新生】,我们有幸邀请到兰州大学第二医院泌尿外科杨立教授和董治龙教授,与我们一同深入了解膀胱癌。让我们携手并进,在抗癌的道路上不再迷茫,共同迎接生命的“重生”。

专家简介

杨立教授简介

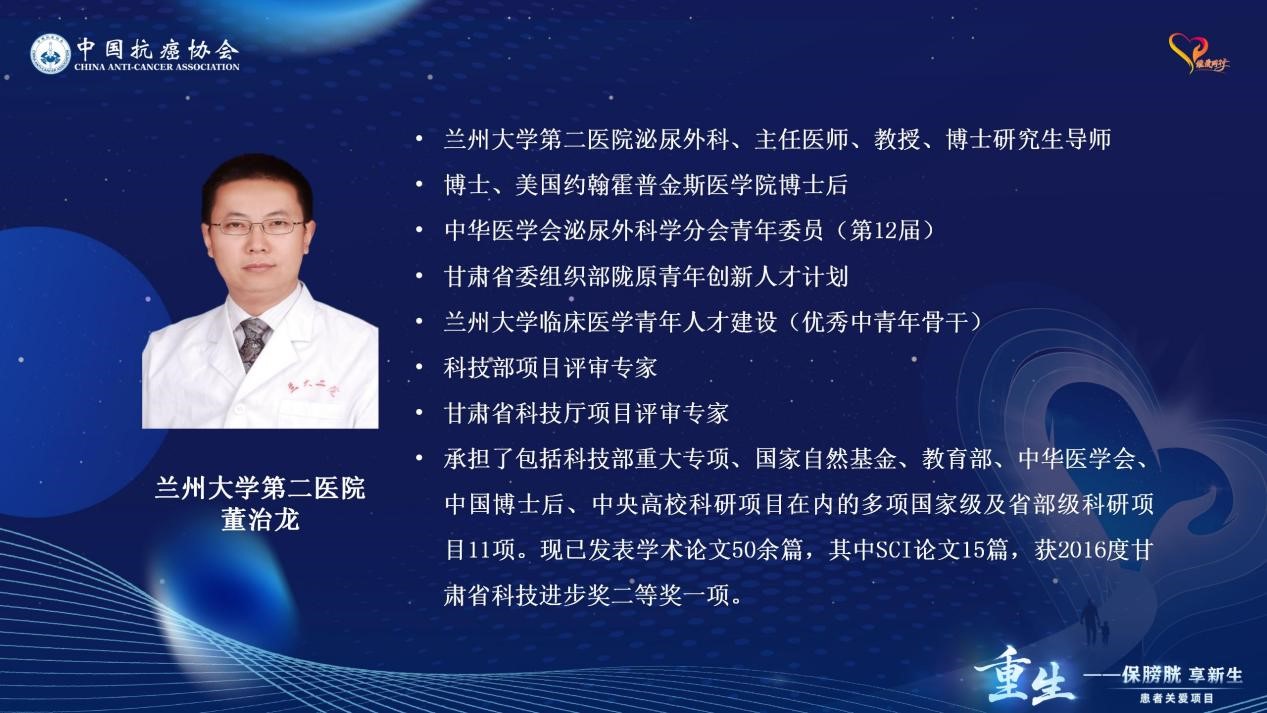

董治龙教授简介

访谈内容

问题一:肌层浸润性膀胱癌顾名思义是指肿瘤已经侵犯到了膀胱肌层,恶性程度比较高。首先请杨教授为我们介绍下,为什么肌层浸润性的膀胱癌首选膀胱根治性手术来进行治疗呢?根治性手术能够治愈肌层浸润性膀胱癌吗?

杨立教授:膀胱肿瘤是一种常见的泌尿外科系统肿瘤,根据分期的不同,分为肌层非浸润性膀胱肿瘤,以及肌层浸润性膀胱肿瘤。在泌尿外科领域,面对肌层浸润性膀胱肿瘤这一挑战,根治性膀胱切除手术长期以来一直是治疗的主要措施,也可以说是基石。这一手术通过彻底移除膀胱及其周围可能受累的组织,包括淋巴结清扫,为众多患者筑起了一道坚实的防线。

根治性手术的初衷是通过局部治疗,达到控制或者治愈肿瘤的目的。但是并不是所有的情况都能如此。尽管根治性膀胱切除地位稳固,但综合治疗策略正日益受到重视。根据患者具体情况,手术前后的化疗、放疗等辅助治疗手段被巧妙结合,旨在巩固手术疗效、降低复发风险。这种联合、系统、一体化的治疗模式,正为膀胱癌患者带来更加精准、有效的治疗选择。

问题二:既然膀胱根治性手术如此重要,请董教授介绍膀胱根治性手术怎么操作?除了膀胱全切手术,还有哪些其他的手术治疗方式吗?

董治龙教授:膀胱根治性切除在过去一段时间内是泌尿外科较大的一个手术方式,主要分为两大类:不可控尿流改道与可控尿流改道。简而言之,就是在膀胱切除后,如何重新构建尿液的排出通道。

在国际上,布瑞克膀胱因其经典性而被广泛认可,是尿流改道的一种重要方法。此外,我们医疗中心还擅长运用更为精细的技术,如乙状结肠直肠膀胱术,这是一种创新的可控尿流改道方式。通过这一手术,我们会利用患者的乙状结肠和直肠构建一个新的膀胱,使尿液能够像正常排尿一样,通过尿道排出,不过,这需要患者(尤其是男性患者)了解并适应蹲着排尿的新方式,因为站立排尿可能不再适用。

至于手术方式的选择,我们遵循三大原则:一是充分沟通,确保患者充分理解并接受治疗方案;二是依托医生的丰富经验和专业技能;三是考虑手术对患者未来生活质量的影响,力求在治疗效果与生活质量之间找到最佳平衡点。

近年来,在泌尿外科领域,“保膀胱”治疗理念逐渐兴起,成为了一个备受关注的话题。首先,保膀胱治疗的首要原则是病人的依从性。其次,病人的疾病状态是决定是否能进行保膀胱治疗的关键因素。近年在保膀胱治疗中,还涌现出了一些新的治疗手段。比如术前新辅助化疗和免疫治疗,以及最新研发的抗体偶联药物,如维地西妥单抗等。这些新型药物和治疗方法的加入,使得保膀胱治疗的效果更加显著,为患者提供了更多的治疗选择。

问题三:那如果不幸失去了膀胱这一重要的储尿器官,患友怎么进行正常的排尿行为呢?请杨教授为我们介绍膀胱全切术后如何进行尿流改道?您认为哪种方式比较好?

杨立教授:膀胱根治性切除术无疑是一项复杂而具有挑战性的手术,它不仅涉及器官的切除,还包括了后续的尿路重建。膀胱,作为我们体内储存和排出尿液的重要器官,一旦被切除,其原有的功能就需要通过其他方式来替代。这就是尿流改道的意义所在。尿流改道的方式多种多样,每种方式都有其独特的优缺点,没有绝对的“金标准”。我们可以将这些方式大致分为不可控尿流改道与可控尿流改道两大类。

可控性尿流改道方式是通过肛门来控制排尿,如乙状结肠直肠膀胱术,避免了患者终身携带造瘘袋的不便,同时在外观和功能上也较为接近自然状态。然而,它也存在一些潜在的问题,如逆行感染、水电解质紊乱以及造瘘口或吻合口狭窄等。而不可控性尿流改道,则以回肠通道术(如董教授提到的布瑞克术)为代表。这种方式操作相对简单,对患者的要求也较低,因此在一定程度上被视为国际上的“金标准”。然而,每种方式都有其局限性,回肠通道术需要患者终身携带造瘘袋,这在一定程度上影响了患者的生活质量。

在选择尿流改道方式时,我们需要综合考虑患者的意愿、身体状况以及每种方式的适应症,根据患者的实际情况和需求,给出合理的建议。

问题四:围绕膀胱癌根治性手术的全过程,包括术前和术后,医生通常也需要进行一些治疗,在术前通过治疗来缩小肿瘤、降低病理分期从而提升手术的效果、或者在术后通过治疗手段降低复发的风险。请董教授为我们介绍下常见的膀胱癌围术期治疗方式有哪些?术前治疗会不会耽误手术以及,术后治疗是必须吗?

董治龙教授:围手术期治疗分为术前和术后两大部分。术前治疗,我们通常称之为新辅助治疗,其主要目的是三方面的:一是降低肿瘤的临床分期,即“降期”;二是减少肉眼难以察觉的微小转移灶;三是使原本不可切除的肿瘤变得可切除。基于这些目标,新辅助治疗在提升患者长期生存率和预后方面展现出了显著的效果,在临床实践中得到广泛应用。在新辅助治疗的药物选择上,主要有三大类:第一类是经典的化疗方案,如顺铂联合吉西他滨,这是经过长期实践验证的有效组合;第二类是近年来引入的免疫检查点抑制剂,如PD-1和PD-L1抑制剂,它们通过激活患者自身的免疫系统来对抗肿瘤;第三类则是抗体偶联药物,这类药物的选择依赖于膀胱癌活检中特定基因的表达情况,实现了治疗的个体化与精准化。

新辅助治疗通常持续2至4个周期,每完成一个周期(约14至21天)后,我们会重新评估患者的治疗效果。如果评估结果显示有效,我们会继续治疗直至完成3至4个周期;若效果不佳,我们会及时调整方案,考虑手术治疗,以确保患者的治疗不会因此延误。而对于是否需要进行术后辅助治疗,主要取决于手术中的发现,特别是淋巴结清扫的结果和肿瘤的分期。对于淋巴结阳性率高、肿瘤分期晚(如III期或IV期)或具有不良病理特征(如肉瘤样变、侵犯前列腺部尿道等)的患者,术后辅助治疗是必要的。

术后辅助治疗药物的选择同样多样,治疗手段的选择和组合,必须基于患者的具体病情和个体化分析,同时借助多学科协作(MDT)团队的力量,为患者制定最合适的治疗方案。

问题五:对于患友来说,膀胱全切不但有手术的创伤,还会失去膀胱这一重要的器官,对患友的生活质量和身心造成严重影响。相信很多患者,都想知道,得了肌层浸润性膀胱癌一定要切除膀胱吗?接下来的问题就请杨教授谈谈有什么方法能够在治疗肌层浸润性膀胱癌的同时为患友保留住膀胱?

杨立教授:随着医疗技术的飞速发展和患者需求的日益多样化,我们的治疗策略不再局限于传统的膀胱切除手术。保膀胱的治疗方式,对患者而言,具有多重意义。从心理层面看,它让患者感受到自己依然是一个完整且具有正常生理功能的个体,这无疑是一种巨大的心理安慰。同时,相比尿流改造等替代方案,保留膀胱能够最大限度地模拟自然排尿过程,减少因手术带来的不良后果,提升患者的生活质量。

当然,保留膀胱并非适用于所有膀胱疾病患者。我们所说的“优势人群”,是指那些病变相对局限、膀胱功能良好、肾功能未受累及且依从性高的患者。对于这部分患者而言,保留膀胱的治疗策略在理论和实际上都是可行的,且有望获得良好的治疗效果。然而,每个患者的具体情况都是独一无二的。有些患者可能因年龄、体质或其他原因无法耐受根治性手术,而有些患者则可能因个人意愿而拒绝切除膀胱。对于这些患者,我们同样需要给予充分的关注和支持,根据他们的实际情况制定个性化的治疗方案。

问题六:随着医疗技术的进步,肿瘤的治疗手段也在不断的丰富和更新。患友们对于生活质量的提升也有了一定的追求,保膀胱成了热门话题。下面想请董教授为我们介绍下保膀胱方面有哪些新的综合治疗手段和药物治疗。

董治龙教授:在于我们诊疗工作的高度一体化与系统化,它要求我们在治疗过程中紧密遵循疾病特性,依托强大的多学科(MDT)团队智慧,借助先进的药物与治疗手段,并保持治疗的连贯性和统一性。

保膀胱的成功离不开我们精细化的诊疗流程。这意味着,从疾病诊断到治疗方案的制定,再到后续的管理与随访,每一个环节都需紧密衔接,确保治疗的准确性和有效性。同时,强大的MDT团队汇聚了各领域专家,他们的专业意见是制定个性化治疗方案的关键。在保膀胱的治疗手段中,除了常规的经尿道膀胱肿瘤电切术外,精准的放疗也扮演着重要角色。现代放疗技术高度精确,能够针对膀胱病变区域进行照射,大大减少了对周围正常组织的损伤,降低了放疗后的不良反应。

此外,药物治疗的进步也为保膀胱策略提供了有力支持。目前,我们拥有三大类主要药物:化疗药物、免疫检查点抑制剂以及抗体偶联药物。化疗药物如GC方案(顺铂联合吉西他滨)虽历史悠久,但仍需关注其血液系统毒性。免疫检查点抑制剂则为膀胱癌治疗带来了新希望,但其免疫相关不良反应也需我们高度警惕并妥善处理。而抗体偶联药物,如维底西妥单抗等,以其精准的治疗效果和较低的副作用,正在成为基层浸润性膀胱癌治疗的新方向。然而,保膀胱并非适用于所有膀胱癌患者。在选择治疗方案时,我们需要综合考虑患者的疾病分期、身体状况、个人意愿及多学科团队的评估意见。特别是对于T2期及以上的患者,保膀胱的决策需尤为谨慎。

问题七:在保膀胱治疗的过程中,患者和家属应该如何与医疗团队进行有效的沟通和协作,以确保治疗的顺利进行?请杨教授来为我们解答。

杨立教授:无论采取何种治疗方案,包括之前探讨的保膀胱策略在内,其核心都离不开与患者之间深入、全面且充满尊重的沟通。这不仅仅是一种交流,更是治疗成功的基石。医生与患者,在面对疾病的挑战时,是并肩作战的伙伴。在信任的土壤中,我们进行深入的沟通。这不仅仅是简单地告知病情,更是要倾听患者的担忧、疑问与期望。我们鼓励患者多提问、多质疑,因为每一种不同的声音都可能为我们打开新的诊断思路,提供多样化的治疗选择。只有这样,我们才能共同绘制出最适合患者的治疗蓝图。

在充分告知病情的基础上,我们鼓励患者积极参与治疗决策过程。因为最终的决定权,始终掌握在患者手中。我们不仅要及时反馈治疗进展,解答患者的疑虑,更要给予他们正向、积极的心理支持。在治疗过程中,任何问题的出现都应及时被发现、被回应、被处理。这种全程化、一体化的诊疗模式,正是医患合作精神的最佳体现。保膀胱或其他任何治疗方案的实施,都离不开医生与患者之间的紧密合作与深入沟通。让我们携手共进,以尊重为桥梁,以信任为纽带,共同对抗疾病的挑战。

问题八:保膀胱治疗期间需要进行定期随访和疗效评估,那该如何判断保膀胱治疗的效果呢?想请董教授来为我们介绍下。

董治龙教授:在保膀胱的治疗旅程中,患者的自我感受与监测是至关重要的一环。患者的主观体验,如排尿时是否出现新发的血尿,以及整体的身体状况、食欲与睡眠质量,都是评估治疗效果的重要指标。我们鼓励患者定期向主治医生反馈这些信息,它们是我们调整治疗策略、优化治疗效果的重要依据。除了患者的自我报告外,在保膀胱治疗过程中,我们会安排较为密集的复查计划,每三个月进行一次全面的影像学评估,包括增强核磁共振(MRI)检查膀胱、胸部CT扫描以排查肺部转移,以及必要的骨扫描来确认是否存在骨转移。这些影像学手段为我们提供了详尽的病情信息,有助于我们及时发现并处理任何潜在的问题。

然而,膀胱镜检查作为发现膀胱肿瘤的金标准,其重要性不容忽视。尽管这一检查过程对部分患者来说可能带来一定的不适和恐惧,但它是评估膀胱内病变最直接、最准确的方法。同时,结合活检病理分析,我们可以更准确地判断肿瘤的性质和分期。为了减轻患者的痛苦,目前已有无痛膀胱镜等技术可供选择,旨在提升患者的检查体验。

更值得一提的是,我们正致力于研发一种创新的光纤监测技术,该技术有望通过患者的尿液样本来快速检测肿瘤标志物,从而判断膀胱癌的复发情况。期待这一检测手段能够进入家庭使用,让患者在家中就能完成自我监测,这无疑将为膀胱癌患者带来极大的便利和福音。

问题九:最后,对于正在考虑保膀胱治疗的患者,您有哪些建议和鼓励的话想对他们说?

杨立教授:在医疗决策中,保膀胱治疗需平衡患者主观意愿与医学现实。医生应尊重患者选择,同时清晰传达专业信息,确保患者知情并理性决策。治疗方案需个体化,随病情调整,可能包括放疗辅助及TMT、MMT等核心治疗手段。医生需提升专业素养,患者则需信任医生,共同面对挑战。

肌层浸润性膀胱癌虽为晚期疾病,但通过综合治疗(手术、放疗、化疗等),我们仍有望控制肿瘤,改善患者生活质量。关键在于医患双方紧密合作、充分沟通、相互信任,共同制定并执行最适合患者的治疗方案,以期达到最佳治疗效果。

董治龙教授:保膀胱策略的成功基于疾病状态与综合治疗手段的合理应用。关键在于正视疾病进展,若治疗效果不佳应及时调整策略,必要时转为手术治疗,避免盲目坚持。同时,患者的依从性至关重要,定期复诊、配合检查是保膀胱成功的关键。提醒患者需保持清醒认识,与医生紧密沟通,随时调整治疗策略,以达快速康复目的。保持乐观心态,积极面对治疗,是康复之路上的重要助力。

尾声

在节目的最后,两位教授就患者们对患者提出的“保膀胱注意事项、ADC药物在膀胱癌的应用”等热点话题的提问,进行了详细的解答【可以点击下方二维码观看】。

我们坚信,在医患双方的共同努力下,一定能够迎来生命的“重生”,重获健康与幸福!

----------------------- 温馨提示:-----------------------

如果有膀胱方面的问题,可以前往兰州大学第二医院泌尿外科的线下门诊或者线上问诊进行咨询。

-----------------------------------------------------------