中国抗癌协会

立即下载App《中国恶性肿瘤学科发展报告(2023)》——骨肿瘤和骨转移瘤研究进展篇(3)

上海长征医院骨肿瘤团队

上海长征医院骨肿瘤研究团队是目前国内唯一一个以脊柱肿瘤为主攻领域和专业特色的研究团队,在国内率先开展脊柱肿瘤外科新技术10项,攻克了高难度枕颈段、颈胸段、腰骶段肿瘤等传统手术禁区,显著提升了脊柱肿瘤临床疗效。脊柱肿瘤的手术例次逐年攀升,总手术量突破1.2万余例,近年来每年收治的脊柱肿瘤患者达1500余例,肿瘤切除率及疗效明显提高,达到国际先进水平。先后入选国家骨科与运动康复临床医学研究中心第一批特色中心(脊柱肿瘤研究中心)、上海市骨科临床医学研究中心、上海市重中之重临床医学中心和重点学科建设计划和上海市临床重点专科(振龙头),2020年通过英国皇家外科学会RCS认证,成为国内第一家RCS骨科培训基地。

本科室先后以第一完成人获得5项重大成果奖,其中国家科技进步二等奖1项、上海市科技进步一等奖2项、上海市医学科技一等奖1项、中华医学科技一等奖1项以及军队医疗成果一等奖1项。曾多次举办全国脊柱肿瘤外科及相关治疗进展高级研讨班和长征骨科论坛,连续举办5届“长征亚太脊柱肿瘤外科高级培训班”,建立了国内第一家亚太脊柱肿瘤培训基地,在国内外获得较高的学科影响力和知名度。

本科室入选各类人才计划 16人次,其中包括中国工程院院士有效候选人1人、上海市科技精英1人、全军创新人才学科拔尖人才1人、上海市领军人才1人、上海市优秀学科带头人1人、上海市曙光人才计划1人、上海市优青计划2人、上海市青年扬帆计划7人、上海市浦江人才计划1人和“深蓝”人才工程“启航”人才1人。

近3年来,本科室共获得国家/军队及上海市等基金51项,总经费7337万元。其中承担国家科技部重点研发4项(2人担任首席科学家,2人担任子课题组长),获得国家自然科学基金19项(位居全院第一),上海市卫计委重大项目1项,上海市军民融合重点项目1项,上海市科委重点、专项等课题20项。以第一/通讯作者身份在Lancet Oncology,Nature Medicine, Nature Communication,SPINE,JBJS等国际知名期刊发表SCI论文141篇,总影响因子556.24分 (>40分1篇, >10分9篇,5-10分18篇)。主编及主译专著4部,分别为《脊柱肿瘤学》、《现代脊柱外科学》第6卷《脊柱骨盆肿瘤》、《肿瘤影像学:脊柱脊髓肿瘤》和《骨折影像学及图谱》。牵头国际多中心临床研究3项,国内多中心研究27项,其中阿帕替尼治疗进展期脊索瘤的II期,单臂,前瞻性临床研究相关结果,发表于The Lancet Oncology 杂志(IF=41.32)是中国骨肿瘤领域迄今为止影响因子最 高的临床研究论文。授权专利98项,其中国际发明专利2项,发明专利13项,实用新型专利83项,有5项专利正在转化。牵头指南及共识6项,美国NCCN指南收录论文2篇。利用海医大与上海理工大学军地共建平台,牵头合作开展战创伤课题研究,联合培养医工交叉硕士研究生30名,博士生3名,博士后2名。近3年,骨肿瘤病区坚持为军服务,执行保障任务17人次,累计任务时间57月余。其中执行6-12月长期任务5人,3-6月中期任务2人次,3月内短期任务10人次。

研究团队在国内率先开展脊柱肿瘤外科新技术10项,攻克了高难度枕颈段、颈胸段、腰骶段肿瘤等传统手术禁区,显著提升了脊柱肿瘤临床疗效。脊柱肿瘤的手术例次逐年攀升,总手术量突破1.2万余例,近年来每年收治的脊柱肿瘤患者约1500例,其手术例次居国内外单个治疗中心之首,肿瘤切除率及疗效明显提高,达到国际领先水平。现已成为国际最大的脊柱肿瘤治疗中心。主编国内第一部《脊柱肿瘤外科学》专著,并于2019年出版了《脊柱肿瘤学》,系统总结了脊柱肿瘤外科及相关治疗的策略。牵头和参与6项相关指南及共识的制定,成功主办了14届全国脊柱肿瘤外科及相关治疗进展高级研讨班,对国内脊柱肿瘤的规范化诊治发挥引领和推动作用。举办5届长征亚太脊柱肿瘤高级培训班,来自日本、澳大利亚、印度等国家的高年资医师接受手术培训。研究成果在全国200余家大中型医院推广应用,推动了脊柱肿瘤外科学科的发展。

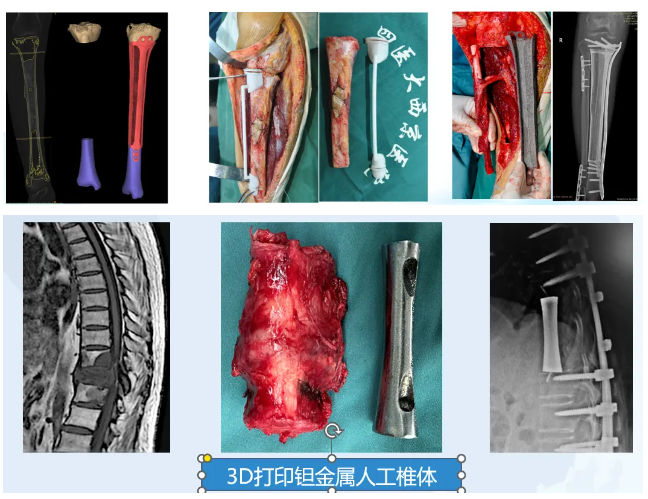

1.创立了脊柱肿瘤外科切除与重建关键技术体系。实施世界首例颈椎巨大肿瘤精准切除与3D打印全颈椎人工椎体置换术、上颈椎肿瘤切除3D打印寰枢椎一体化假体置换术等一系列超高难度创新术式,脊柱肿瘤切除率及疗效达到国际领先水平。

2.率领团队成功实施脊柱肿瘤手术达1.6万余例,成为国际最大的脊柱肿瘤治疗中心;研究成果在全国200余家大中型医院推广应用,对国内脊柱肿瘤学科发挥引领和推动作用。

3.深入开展脊柱肿瘤的相关基础及临床研究,研究成果发表于The Lancet Oncology,Nature Medicine等国际顶尖期刊,标志着我国在脊柱肿瘤的相关基础及临床研究上达到国际先进水平。

4.创制研发新型脊柱肿瘤手术器械与内固定系统,取得自主知识产权并转化应用于临床。提高了肿瘤切除率及手术安全性,解决了特殊节段稳定性重建的世界性难题。

空军军医大学唐都医院骨与软组织肿瘤团队

空军军医大学唐都医院骨科是国家级重点学科、全军唯一一所骨肿瘤研究所。科室骨与软组织肿瘤诊疗团队现有正高职称4名,副高职称5名,展开床位58张,其中国家突出贡献专家1名,国务院特殊津贴专家1名。近年来,团队在郭征主任的领导下,依托全军骨肿瘤研究所,以3D打印骨缺损精准修复重建和骨肿瘤原位微波消融两大特色技术为牵引,形成 “个性化、智能化、微创化”为特色的骨与软组织肿瘤诊疗体系。团队近年来连续获得“十三五”和“十四五”重点研发计划项目资助2项,获国家科技进步一等奖1项,陕西省科学技术一等奖1项。2023年,团队研发转化的3D打印匹配式人工椎体和生物涂层多孔钛合金椎间融合器成功获批国家III类医疗器械注册证,上市推广应用。此外,团队通过人才提升和引进战略,形成科研、转化和临床为一体的全面化人才配置,2021年荣获陕西省三秦学者创全国一流团队,2020年荣获陕西省科技创新团队。

天津医科大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤团队

天津市骨与软组织肿瘤科,创立于1981年,为全国肿瘤医院最早成立的骨软组织肿瘤的专业科室。自2008年王国文担任科室主任后,在2009年率先在骨科界运用射频消融技术辅助开放手术治疗脊柱肿瘤。擅长骨盆肿瘤、骶骨肿瘤等以外科治疗为主的综合治疗及四肢的保肢手术治疗,掌握显微外科技术及多种修复重建方法。近年来,大力发展脊柱微创技术,于国内外首先将UBE技术应用于脊柱及椎旁肿瘤的微创手术,取得了巨大成功;与放疗科合作,目前我科骨与软组织恶性肿瘤术中放疗手术量于国内本领域遥遥领先;与血液科合作的自体干细胞移植应用于软组织肉瘤化疗正在稳步推进。主持并参与多项全国多中心的软组织肉瘤靶向药物、骨肉瘤二线化疗药物的临床试验。现有博士生导师1人,培养博士研究生20余人,硕士研究生10余人。同时,承担天津医科大学本科生、留学生教学工作。在科研与学术交流方面,先后承担国家肿瘤临床医学研究中心培育项目1项、卫生部课题2项、省级自然科学基金2项,承担国家自然科学基金1项,国家青年基金2项。参加国家自然科学基金3项,获省级科技进步奖3项。近3年作为第一作者或通讯作者发表16篇SCI论文,其中JCR Q1区文章7篇,JCR Q2区文章8篇;近三年累计影响因子≥85。主编或参编《认识肉瘤》、《肿瘤TNM分期图谱》、《实用骨科手术图谱》、《新编实用骨科学》、《脊柱与四肢体格检查》、《骨关节疾病的临床诊断》和《中国骨肿瘤大手术静脉血栓栓塞症防治专家共识》等多部专著及卫生部医学视听教材。参译《现代肿瘤外科治疗学》。

华中科技大学附属协和医院骨与软组织肿瘤团队

华中科技大学同济医学院附属协和医院骨与软组织肿瘤中心现有床位100张,实际开放床位150张,现有正高4人(二级教授一人,三级教授一人),副高5人,主治医师10人,博导4人,硕导7人,是华中地区最大的骨与软组织肿瘤诊疗中心。2006年,华中科技大学附属协和医院骨科由邵增务教授率先成立肿瘤骨科亚专业,2020年正式更名为肿瘤骨科,是华中地区最早成立的骨肿瘤专科。华中科技大学协和医院肿瘤中心于2013年设立“骨软组织肿瘤”放化疗亚专科,2022年更名为“肉瘤与黑色素瘤科”,是华中地区唯一专注于肉瘤、黑色素瘤等罕见肿瘤诊治的放化疗专科。内外科强强联合打造协和医院骨与软组织肿瘤中心,中心实力位于全国前列。骨与软组织肿瘤外科邵增务教授任中国医师协会骨肿瘤学组组长、中国抗癌协会肉瘤专业委员会骨转移瘤学组组长、湖北省抗癌协会肉瘤专业委员会主任委员,中华医学会骨科学分会骨肿瘤学组副组长等职。现负责人刘建湘教授任中国医药教育协会骨与软组织肿瘤专业青委会副主委、中国抗癌协会肉瘤专业委员会脊柱肿瘤学组副组长等职。肉瘤与黑色素瘤科主任陈静教授任中国临床肿瘤学会理事及肉瘤专委会主任委员、中国抗癌协会骨肿瘤及骨转移瘤专委会常委等职,是全国多部肉瘤和黑色素瘤诊疗指南的执笔专家。

中心年收治病人5000余人次,手术2500多台,放化疗4000人次。主要开展业务包括开展各种类型的骨与软组织肿瘤手术和内科治疗,建立了骨转移瘤、肉瘤及黑色素瘤多学科诊疗团队(MDT),涵盖骨与软组织肿瘤外科、肿瘤放化疗科、整形外科、介入科、病理科、放射科、超声科、核医学科等多个科室及护理团队,可为患者提供全程规范化管理及个体化诊疗。外科在脊柱肿瘤、骨盆肿瘤、骶骨肿瘤等高难度、高风险手术处于国内先进水平。在治疗骨肉瘤、软骨肉瘤、骨巨细胞瘤、骨纤维异常增殖症和转移性骨肿瘤、巨大软组织肿瘤上拥有非常丰富的临床经验并建立了一系列骨肿瘤诊疗规范。依托协和3D 打印中心,骨与软组织诊疗中心在骨肿瘤的保肢治疗、特别是儿童骨肿瘤的保肢治疗中获得良好的效果。放化疗科除开展骨肿瘤、软组织肿瘤和恶性黑色素瘤的放疗、化疗、靶向、生物免疫等多种治疗外,依托肿瘤中心放疗优势,开展了“隔离术后射波刀治疗脊柱转移瘤”“射波刀在肉瘤患者肺部寡转移灶中的应用”“3D打印技术在放疗定位中的应用”“ SCART治疗局部不可切除大肿块软组织肉瘤”等多项新技术新业务,并积极推动“NGS检测指导下的晚期恶性黑色素瘤个体化精准治疗”。发起或承担多项国际、国内和黑色素瘤临床研究,作为上市研究单位参与了国内第一个软组织肉瘤靶向药物安罗替尼和黑色素瘤第一个国产PD-1单抗特瑞普利单抗的临床研究。

中心成立至今,专科业务能力一直位居全国前列,现承担科技部2个国家重点研发项目、1个国家重点研发项目子课题、1项国家自然科学基金重大项目、1项国家卫健委重大项目、20余项国家自然科学基金和多项省级课题资助,发表SCI论文300余篇。编译或编著骨科专著及教材10余部。作为通讯作者参与多部骨肿瘤诊疗指南的撰写,参编《骨与软组织肉瘤化疗方案手册》等专科书籍。承担本科生、研究生、八年制博士生、规培生及进修生的教学与科研任务,现已培养硕士、博士100余人。中心每年开展脊柱肿瘤、骨和软组织肿瘤的规范化诊疗及新进展学习班、黑色素瘤的规范化诊疗及新进展学习班等国家级和省级继续教育项目,推广普及肉瘤及黑色素瘤等罕见肿瘤的规范化诊疗,培养专科学员数千人。

上海市第六人民医院骨与软组织肿瘤外科团队

上海市第六人民医院骨与软组织肿瘤外科的前身是矫形外科。2008年成立骨与软组织肿瘤外科亚学科,由董扬教授担任主任至今。目前上海六院团队包括3名博导,2名硕导,4名主任医师,2名副主任医师,4名主治医师。专业范畴包括原发性的骨肿瘤、骨转移性肿瘤、软组织肿瘤、骨病等外科治疗。2014年在国内较早开设骨与软组织肿瘤整合门诊,2021年整合门诊获得上海市门诊管理质量控制中心多学科门诊建设示范案例“卓越奖”,2022年获上海市级医院《骨与软组织肿瘤综合诊治中心》建设项目。是国内大型的骨与软组织肿瘤诊治中心之一。

上海六院骨与软组织肿瘤外科在临床、科研以及教学各方面得到了全面发展。每年诊治的大量患者中近80%来自全国各地,年手术量近2000台。外科技术特色包括人工关节保肢、生物学重建保肢、自体瘤骨灭活复合重建保肢、骨搬运保肢、骨盆骶骨肿瘤切除重建、3D打印假体重建、脊柱肿瘤切除重建、巨大肿瘤切除后软组织及血管缺损的显微外科修复、旷置术、儿童保肢旋转成形术、儿童半关节置换术、生物柄肿瘤型假体返修、射频消融术、软组织肿瘤术中后装放疗等。骨与软组织肿瘤综合诊治中心联合肿瘤内科、影像科、病理科、放疗科、核医学科、胸外科等多学科,开设整合门诊、多学科MDT讨论、联合查房、快速冰冻、24小时穿刺活检等特色项目,全病程一站式服务,全疾病周期规范化管理。

科研教学方面,承担国家自然基金及省部级课题15项, SCI论文100余篇,总影响因子500多分,包括Nature Communications、Nano Today、Clinical and Translational Medicine 等杂志。实用新型专利20余项,其中一种肿瘤型膝关节假体的弧形股骨髓针及其假体和一种3D打印的填充式髂骨翼假体获得临床转化应用。主持及参与6项专家共识及指南,主持及参与20余项药物及器械临床试验。承担上海交大医学院本科、八年制教学,培养硕士研究生、博士生及博士后21名。主办了上海骨肉瘤保肢治疗新进展高级研讨班及基于临床病例的骨肿瘤骨病多学科诊治学习班。

上海六院团队近几年的临床研究主要集中在:新辅助化疗结合保肢手术治疗对骨肉瘤病人生存期及生活质量的影响;弧形股骨髓针的肿瘤型膝关节假体的临床应用;缓释P24的3D打印多孔钛假体抑制骨肉瘤复发及假体无菌性松动的基础和临床应用研究;新型靶向药物用于恶性骨与软组织肉瘤中临床研究,等。基础研究主要集中在:靶向骨肉瘤干细胞的通用型CAR-T细胞研制和临床应用研究;Lnc RNA FTH1P3 与MiR-224-5p调控破骨细胞分化及骨质疏松症的分子机制研究;骨肉瘤干细胞的富集及其mRNA m6A甲基化修饰谱的构建;骨肉瘤的发生及侵袭转移机制研究;基质细胞调控破骨细胞分化成熟在骨巨细胞瘤中的机制研究;血小板在骨恶性肿瘤细胞转移过程中的作用和机制等。

上海市第一人民医院骨肿瘤科团队

上海市第一人民医院骨肿瘤科由著名骨肿瘤专家蔡郑东教授创立,是我国主要的骨与软组织肿瘤诊疗中心之一,专门从事骨肿瘤诊、治、研、防一体化的学科。上海市第一人民医院骨肿瘤科是上海市第一人民医院高峰学科,针对骨肿瘤的外科切除及重建新技术、儿童保肢新器械、骨肿瘤精准治疗的体系建设、晚期肉瘤治疗新方案的临床研究等重要方向展开了系列研究工作。搭建了完善的细胞分子-PDX-医工交叉-临床试验全维度科研平台。近五年来,共获得国家重点研发,国家自然科学基金及省部级科研基金等共30余项,获得包括上海领军人才、上海市青年拔尖、上海市银蛇奖、上海市科技“启明星”人才计划、上海市“浦江人才计划”等人才计划。提高骨盆环肿瘤的切除重建疗效的相关成果获中华医学会科技奖一等奖、上海市科技进步奖二等奖等,围绕骨肉瘤的规范化手术及精准治疗相关成果获得教育部科技进步一等奖、上海市科技进步奖二等奖,研究成果发表在PNAS、Nature Communication、Advanced Science、Oncogene等高水平期刊。骨肉瘤靶向治疗新药物及骨肿瘤液体活检的设备试剂盒均获得专利转化,目前已经获得上市批件,并进一步开展临床试验。牵头多项国内多中心临床研究,开展了TILs细胞治疗骨肉瘤临床试验、骨肉瘤伞式精准治疗临床试验、溶瘤病毒联合TCR-T治疗骨与软组织肉瘤等国内首个创新临床研究,提高了晚期患者的预后和生活质量。

中山大学附属肿瘤医院骨肿瘤研究团队

中山大学附属肿瘤医院骨与软组织科(以下简称中肿骨软)成立于2017年,王晋教授作为科室负责人、学科带头人及华南肿瘤学国家重点实验室PI。经过几年快速发展,已构建一支临床与基础转化研究并进,富有创造力的队伍。现年均门诊量超过2万人次,手术量超过1400台,其中脊柱年手术量超过200台。相继成立肉瘤多学科门诊及脊柱肿瘤多学科门诊。目前已成为华南地区最大的骨肿瘤及脊柱肿瘤诊疗中心之一。

中肿骨软团队在脊柱原发肿瘤及转移瘤临床研究中不断探索创新。在传统的开放手术的基础上,提出了创新性的 “徒手置钉微创分离手术”,减少了患者的手术创伤,加快了伤口愈合,缩短了术后辅助治疗开始的时间,提高了整体的肿瘤控制,相关研究成果发表于Spine杂志,得到了国内外同行的广泛认可10。针对脊柱骨巨细胞瘤,科室团队探索了短期地舒单抗新辅助治疗在肿瘤en bloc切除中疗效观察,其有效降低术中出血及肿瘤切除的难度系数,降低了手术风险,相关成果发表于European Spine Journal11。针对胸腰段脊柱肿瘤en bloc术后3D打印人工椎体植入相关研究发表于World J Surg Oncol12。汇总分析了胸腰椎肿瘤椎体矢状切除的安全性和有效性,发表于中国脊柱脊髓杂志13。针对脊柱旁软组织肉瘤治疗,在中国脊柱脊髓杂志上发表《外科手术为主的综合方法治疗脊柱旁软组织肉瘤的临床疗效分析》14。改进发明一种人工椎体连接系统(授权专利:ZL202223527551.2)。此外,在骨盆肿瘤以及全骶骨肿瘤切除后3D打印个性化假体重建方面做了改进工作,获得了相关专利(ZL202121238873.8和ZL202123238520.0),实现了精准重建,改善了患者的术后功能。

针对四肢骨肿瘤临床研究,在肱骨近端肿瘤的切除重建方面,团队设计了一种新型的肩关节融合假体(专利号:ZL202022713649.1),极大的改善患者术后肩关节的功能,提高了患者的生活质量。针对四肢骨肿瘤术后骨缺损重建问题,开展了《3D打印长骨中段假体重建大段骨缺损的疗效及安全性研究》。

临床试验方面,团队承担研究者发起的临床研究(IIT)项目6项,参与11项新药临床研究。其中,IIT项目《脂质体阿霉素治疗硬纤维瘤的III期双盲随机安慰剂对照试验》已完成了患者的入组工作,取得了令人兴奋的初步结果;另外一项IIT项目《卡瑞利珠单抗联合阿霉素、顺铂、异环磷酰胺和甲氨蝶呤新辅助治疗骨肉瘤的Ⅱ期临床研究》也完成了入组工作,初步研究结果入选2023年美国临床肿瘤学会(ASCO)壁报交流。

基础研究方面,团队在骨肉瘤基础与转化研究中长期耕耘,近2年取得丰硕成果。围绕骨肉瘤肺转移机制研究,发现骨肉瘤细胞通过细胞外囊泡塑造肺转移前微环境的作用及机制,该研究成果发表于中科院1区Top期刊Cell Reports杂志15。围绕骨肉瘤转移微环境研究发现肿瘤相关成纤维细胞在肺转移过程中扮演了关键角色,该研究成果发表于中科院1区Top期刊Cancer Research杂志16。基础研究推动临床转化研究,团队构建了一种靶向CD47分子,具有较强抗骨肉瘤生长的新型纳米药物,相关研究发表在中科院1区Top期刊Journal of Controlled Release杂志17。此外,针对骨转移瘤基础研究也有所突破,发现Serpin B9蛋白促进肺癌骨转移的作用及机制,相关成果发表于Molecular Cancer Research杂志18。

基金资助方面,2023年度团队共获得了3项国家自然科学基金项目,包括2项面上及1项青年项目。

科技奖励方面,王晋教授作为第四完成人参与的《骨肉瘤精准诊疗技术创新及推广应用》项目获得2022年度广东省精准医学科学技术奖科技创新奖一等奖。

复旦大学附属肿瘤医院骨与软组织肿瘤团队

复旦大学附属肿瘤医院骨软组织MDT团队是国内最早成立的软组肿瘤多学科诊疗,也是复旦大学附属肿瘤医院最早成立的专病多学科诊疗团队之一。在临床治疗方面,开展骨肿瘤、软组织肉瘤及恶性黑色素瘤的诊断及治疗。

在临床研究方面,团队开展申办者发起5项,研究者发起4项。开展的临床研究方向包括骨软组织肉瘤、恶性黑色素瘤、骨转移性肿瘤等的药物、医疗器材方面的应用探索。基础研究则主要包括骨肿瘤、软组织肉瘤、恶性黑色素瘤等瘤种发生发展的分子机制研究及纳米材料药物载体的开发工作。

多学科团队成员已出版17部专著/教材/专家共识;获得20余项市级以上的科研经费支持项目,国家自然基金数十项;获8项省部级奖项;5项专利;近5年来,发表中英文论著60余篇,总的SCI影响因子近500分。

山东大学齐鲁医院骨肿瘤团队

自20世纪70年代起,齐鲁医院骨科便开展了骨与软组织肿瘤的诊断与治疗工作,2000年成立了骨肿瘤专业组,由李建民教授担任组长。经过专业组成员的不懈努力,学科不断发展,2010年骨肿瘤科正式成立,学科发展日趋完善。目前,山东大学齐鲁医院骨肿瘤科由国内著名骨肿瘤专家李建民教授作为学科带头人,由李振峰教授担任骨肿瘤科主任,现有济南和青岛两个院区病区,主任医师5名,副主任医师2名,副研究员1名、博士后1名、主治住院医师若干,主要进行骨与软组织肿瘤的诊断、治疗工作,年均手术量近1800台次。

山东大学齐鲁医院骨肿瘤科通过多年的经验积累及知识更新,形成了先进、成熟、规范的骨与软组织肿瘤诊疗方案,坚持多学科诊疗模式,定期举办临床-影像-病理三结合讨论会,不断提高疾病诊断准确性和疑难病例诊治能力,且与国内外骨与软组织诊疗中心建立了良好的合作关系。目前,除开展骨与软组织肿瘤常规诊疗外,在经鼻/经口穿刺活组织检查、脊柱肿瘤全脊椎切除及重建、骶骨肿瘤切除及重建、骨盆肿瘤切除及重建、3D打印人工假体重建、机器人辅助的骨肿瘤微创治疗、肿瘤微波治疗、四肢恶性骨与软组织肿瘤的保肢治疗、肿瘤型人工假体翻修、原发恶性骨肿瘤的综合治疗、骨转移瘤的手术治疗等方面处于国内先进水平。

现有博士生导师1人,硕士生导师1人,已培养博士后3人,博士研究生30余人,硕士研究生50余人。同时,承担山东大学齐鲁医学院本科生、留学生教学工作。在科研与学术交流方面,骨肿瘤科共承担国家自然科学基金4项、省部级课题8项,共发表学术论文120余篇,其中SCI收录论文50篇,荣获山东省科技进步二等奖2项,山东省轻工业科技进步一等奖1项,山东省医学科技奖-科技创新成果奖三等奖1项,主编专著3本,国家实用新型专利20多项。

南方医科大学第三附属医院(广东省骨科医院)骨肿瘤团队

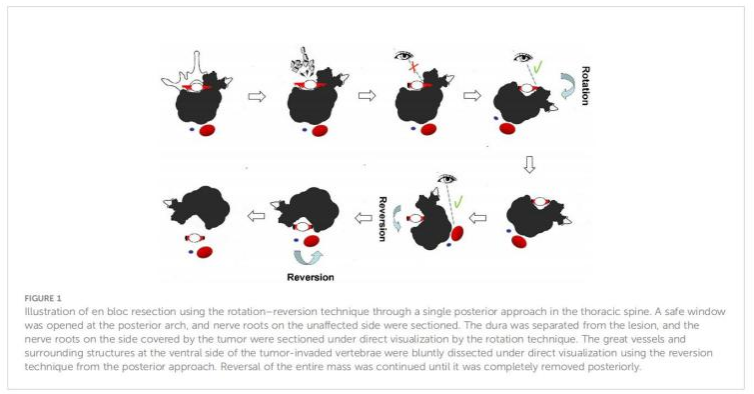

南方医科大学第三附属医院(广东省骨科医院)骨肿瘤科在脊柱恶性和侵袭性肿瘤整块切除手术术式改良方面首次在国际上创新性地提出,对于伴有椎管内和椎旁肿块的复杂病例可以通过特殊的“旋转-回旋”技术(“rotation-revesion” technique)提高手术的安全性和外科边界的准确性,该技术临床应用情况在国际保肢会议(ISOLS)上进行了口头报告且相关文章在国际权威肿瘤期刊发表(Lu M, Zhou Z, Chen W, Lei Z, Dai S, Hou C, Du S, Jin Q, Jin D, Boriani S, Li H. En bloc resection of huge primary tumors with epidural involvement in the mobile spine using the "rotation-reversion" technique: Feasibility, safety, and clinical outcome of 11 cases. Front Oncol. 2022 Dec 1;12:1031708. doi: 10.3389/fonc.2022.1031708. PMID: 36530980; PMCID: PMC9751655)。

该中心在骶骨骨盆假体和保留股骨头假体3D打印设计方面均有国际原创性方案并取得国家专利,为全骶骨切除和累计骶骨的骨盆切除以及股骨近端切除后极限保关节假体设计提供了新方法(专利号ZL201610276592.9,ZL201620377929.0,ZL202221472546.3)。该中心在骨肉瘤基础研究方面首次在国际上阐述了骨肉瘤的侵袭转移能力与HMGB1导致的肿瘤微环境中巨噬细胞M1/2分化存在密切关系(Hou C, Lu M, Lei Z, Dai S, Chen W, Du S, Jin Q, Zhou Z, Li H. HMGB1 Positive Feedback Loop Between Cancer Cells and Tumor-Associated Macrophages Promotes Osteosarcoma Migration and Invasion. Lab Invest. 2023 May;103(5):100054. doi: 10.1016/j.labinv.2022.100054. Epub 2023 Jan 10. PMID: 36801636)

北京大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤团队

北京大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤科,由方志伟教授作为首任行政主任,创建于2007年7月,现任行政主任樊征夫教授,于2015年2月接任,兼任骨科泌尿科党支部书记。目前总床位数100张,其中本部院区30张,南郊院区70张。目前骨与软组织肿瘤科共有在编人员9名:博士8人,硕士1人。主任医师2人,副主任医师3人,主治医师4人。年龄构成:30-40岁5人,40-50岁2人,50-55岁2人。另有返聘教授1名,科研秘书1名。博士生导师及硕士生导师各1名。学科骨干均有美国、欧洲、日本主要癌症中心访问及研究经历,包括美国The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center,Cleveland Clinic及日本Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation for Cancer Research。2021年获湖北省科技进步二等奖。承担科技部国家重点基础研究发展规划项目(973)资助课题子课题、国家自然科学基金面上项目及青年项目、首都卫生发展科研专项基金重点攻关项目、北京医学奖励基金等课题。近5年来发表SCI论文20余篇,累计IF超过130分,其中IF大于10分者4篇(包括Cel Mol Immu.2022.1.IF:22.1、Bioact Mater.2022.7.IF:18.9、Cell Rep Med.2023.7.IF:16.9、Clin Cancer Res. 2022.8.IF:12.8)。

学科目前主要任职:

北京抗癌协会骨与软组织肿瘤专委会主任委员,中华医学会北京骨科分会委员及骨肿瘤学组副组长,中国医药教育协会骨与软组织肿瘤青年委员会副主任委员,SICOT(国际矫形与创伤外科学会)中国部骨肿瘤专委会常委,中国医师协会骨科分会骨肿瘤专委会委员,中国抗癌协会骨肿瘤与骨转移瘤专委会常委及药物与精准治疗学组副组长、骨转移癌学组委员、修复重建学组委员,中国抗癌协会肉瘤专委会常委及软组织肉瘤学组副组长、四肢学组委员、化放疗学组委员,中国整形美容协会肿瘤整复分会常委,中国康复医学会骨与关节康复分会骨肿瘤学组常委,中国老年学会精准医学分会骨肿瘤学组常委,北京医师协会常务理事。担任北京市科委生物医药与医疗卫生领域评审专家,《Chin J Cancer Res》、《中国肿瘤临床》、《中华肿瘤防治杂志》、《中国临床解剖学杂志》编委。

业务开展模式:

1.骨软肿瘤的治疗优势:骨与软组织原发肉瘤、骨转移癌等重要病种,依托肿瘤专科医院平台,具有手术、化疗、放疗、介入、靶向治疗、免疫治疗等综合治疗优势;

2.院内诊断和治疗的协作:与病理科、影像学科的诊断协作;与放疗科、肿瘤内科、介入科、姑息科的治疗协作;

3.提供跨瘤种跨学科的手术支持:胸腹壁、头颈旁、纵隔旁等边缘地带肿瘤与相关学科的手术协作,黑色素瘤、淋巴瘤综合诊治的外科介入,脊柱四肢各类骨转移癌的外科介入;

4. 依托北京大学校方的雄厚基础研究实力,与相关研究院所合作,积极探索骨与软组织肿瘤的基础及机理方面研究,为新药及新疗法研发提供理论与创新依据。

临床工作特色及成就:

主要特色:

1.软组织肉瘤规范化治疗:基于骨与软组织重建技术及保肢手术、放化疗、靶向治疗、免疫治疗及多学科协作诊治为基础的成人与儿童软组织肉瘤规范化综合治疗,已经形成系统化的诊疗及管理路径;

2.骨原发肉瘤规范治疗:以青少年骨肉瘤为代表的骨原发肉瘤规范化保肢手术及综合治疗,包括大剂量新辅助化疗、肿瘤型关节及假体置换、基于肿瘤坏死率的术后化疗、转移瘤及局部进展病灶药物治疗与姑息性及根治性切除;

3.骨转移癌多学科治疗:包括传统内固定及3D打印假体重建在内的脊柱、骨盆、四肢各类骨转移癌手术治疗,包括与相关学科协作,与放疗、化疗、靶向治疗配合,预防及处理各类骨不良事件的发生;

4.黑色素瘤手术治疗:肢体及躯干黑色素瘤广泛切除及皮肤、皮瓣修复重建,核素显像前哨淋巴结活检及复杂淋巴结清扫手术,涉及手指、足趾的保肢手术,探索超声微泡造影前哨淋巴结定位、腹股沟淋巴结群分区有限清扫等创新技术,联合黑色素瘤内科开展靶向、免疫及溶瘤病毒新辅助治疗序贯手术治疗。

主要成就:

近几年积极开拓新的业务领域,填补了我院学科发展空白,成为北京地区为数不多的能够开展大型复杂手术的骨肿瘤专科,手术包括:肿瘤型人工肩、肘关节同期置换(全肱骨置换)、胸腰椎原发瘤及转移癌经后路全脊椎切除人工椎体置换及钉棒系统内固定、涉及一至四区骨盆肿瘤整块切除个体化3D打印及组配式人工半骨盆置换、股骨远端及胫骨近端双侧瘤段截骨人工膝关节置换、儿童保留骨骺可延长半关节及全关节假体置换手术、肩胛骨全切人工全肩胛骨及肩关节假体置换等。同时与相关学科开展大型联合手术,进行复杂高风险的胸腹腔脏器切除及大血管重建等操作。这些手术的成功开展,推动我院骨科的业务能力和技术水平得到平衡与长足发展,整体上进入国内前部梯队。多次成功主办北京大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤全国高峰论坛,定期举办北京抗癌协会阳光长城肿瘤学术大会骨与软组织肿瘤分会及北京地区肉瘤学术沙龙。

学术研究特色及成就:

1.硬纤维瘤的系统化治疗:针对反复复发的难治性硬纤维瘤,长期致力于小剂量化疗局部控制,已于SCI杂志发表迄今国内与国际上最大宗的小剂量化疗病例报告及影响因素分析,总客观有效率显著,得到国内患者与同行广泛关注。该研究作为全球仅3个小剂量化疗代表性证据之一,被欧洲硬纤维瘤协作组(DTWG)2020年“成人及儿童硬纤维瘤实践指南”所收录引用,发表于当年European Journal of Cancer杂志;近年进一步探索进展期硬纤维瘤伊马替尼靶向治疗及蒽环类方案常规剂量化疗,于国内率先发表大宗病例报告,同时率先开展安罗替尼及法米替尼药物临床试验,初步取得满意结果。

2.对儿童非横纹肌肉瘤(NRSTS)系统化进行手术、放疗及基于阿霉素、异环磷酰胺方案化疗的综合治疗:已报道类似方案目前国内最大宗的治疗病例,取得了与欧美主要治疗中心近似的生存数据,还首次采用COG(美国儿童肿瘤协作组)危险度分层研究国内儿童NRSTS,并证实肿瘤大小与COG危险度分层是重要的生存影响因素;积极致力于进展期及一线耐药儿童横纹肌肉瘤系统化治疗。2023年与首都医科大学附属北京儿童医院等多家医院联合申报«儿童骨与软组织肉瘤精准诊疗的临床及转化研究体系建立»,并获批首都卫生发展科研专项基金的重点攻关项目。

3.软组织肉瘤的创新药物临床研究:作为国内重要软组织肉瘤治疗中心,早在2013年开始加入安罗替尼2期及2B期临床试验,与医科院肿瘤医院、上海六院共同成为入组患者主要来源,并为这一国内首个获批肉瘤适应证的创新靶向药物上市做出重要贡献。2017年以来以主PI发起全国多中心注册临床试验4项,其中包括国际上首个用于进展期软组织肉瘤治疗的双抗药物卡度尼利,以分中心PI参与多中心注册研究十余项,开展IIT研究6项。作为主PI的研究中,有1项被选为ASCO口头汇报,3项被选为ASCO/ESMO壁报。特别是2022年与中山大学肿瘤防治中心合作,作为共同第一及通讯作者单位,在ASCO上口头发表关于“Phase 1 clinical trial to assess safety and efficacy of NY-ESO-1-specific TCR T cells in HLA-A∗02:01 patients with advanced soft tissue sarcoma”的研究成果,其创新性达到国际先进水平,在国际肿瘤过继细胞免疫治疗领域及肉瘤免疫治疗研究领域形成重大影响。这也是有史以来中国学者首次在ASCO大会口头发表软组织肉瘤免疫治疗成果、继安罗替尼2期及2B期研究报告后第三次口头发表软组织肉瘤治疗研究成果。

(附件:目前学科主要临床研究项目列表)

4.软组织肉瘤综合治疗:在2017年11月中国骨科年会上,总结建科10年软组织肉瘤治疗病例,发表唯一大样本的软组织肉瘤综合治疗报告,也是当时国内最大宗相关报道,阐述了单中心放、化疗在软组织肉瘤综合治疗中的作用。学科目前重点在高风险软组织肉瘤新辅助放疗联合化疗,横纹肌肉瘤、腺泡状软组织肉瘤、上皮样肉瘤等肉瘤亚型及心脏心包相关肉瘤、头颈部及颌面口腔相关骨与软组织肉瘤综合治疗方面形成特色。

5.骨与软组织肉瘤机理研究:致力于探索Notch及Wnt信号通路调控骨与软组织肉瘤干细胞机制的基础研究,并获得有意义的初步结论,在核心及SCI杂志已发表多篇论著,其中包括Carboxymethyl chitosan-alginate enhances bone repair effects of magnesium phosphate bone cement by activating the FAK-Wnt pathway.[J]. Bioact Mater. 2022 Jul 1:20:598-609(Joint corresponding author)(IF:18.9),以及作为第三作者完成的«骨肉瘤恶性生物学特性的分子机制及临床关键技术创新»(武汉大学、北京大学肿瘤医院、南方医科大学第三附属医院 联合完成)项目,成功获批2021年湖北省科技进步二等奖(编号2021J-190-2-075-059-R03)。

(附件:目前学科主要临床研究项目列表)

北京大学肿瘤医院骨科在研临床试验:

1.香雪NY-ESO-1试验:18-70岁,晚期软组织肉瘤,标准治疗失败,≤3处骨转移,筛选期先采集HLA,符合02:01,收集病理组织,NY-ESO符合阳性大于20%

2.ZKAB001(PD-L1)年龄:≥12岁,高级别骨肉瘤,无瘤状态,维持治疗。必须使用过两药联合以上的化疗方案;术前术后化疗总次数不少于12次,术后化疗开始时间不超过35天。(双盲,有安慰剂)

3.OH2-I-ST-02:溶瘤病毒联合PD-L1治疗,经过标准治疗失败,无法手术切除,晚期软组织肉瘤,年龄:18-70岁

4.ALTN-III-04:安罗替尼联合表柔比星,晚期软组织肉瘤,(腺泡和透明细胞肉瘤化疗不敏感的亚型除外),未接受过阿霉素类化疗治疗或辅助治疗半年内复发转移的患者,年龄18-70岁

5.TQB3616胶囊(CDK4/6抑制剂):去分化脂肪肉瘤,经多学科会诊为手术难以切除(1、肿瘤巨大或累及重要脏器;2、肿瘤位于重要血管途径部位;3、肿瘤多发转移,难以通过外科手术风险4、多次手术后复发不适合立即手术)或拒绝手术的去分化脂肪肉瘤

初治患者:未接受过系统药物治疗或术后辅助治疗后6个月内未复发

经治患者:接受过一线系统药物治疗或术后辅助治疗后6个月内复发

(既往接受过阿贝西利或哌柏西利及其他CDK4/6抑制剂治疗过患者不可以入组)

6.BI907828(口服MDM2-p53拮抗剂)与多柔比星:晚期、不可切除、进展或复发性去分化脂肪肉瘤

MDM2检测必须阳性或MDM2扩增阳性(提供第三方实验室检测)

既往接受过任何脂肪肉瘤系统治疗的患者不能入。

试验有随机分配:可能会分到多柔比星治疗组,如果在多柔比星治疗组PD,可再接受BI907828作为后续治疗。

7.609A(单药PD-1):18-75岁,

不可切除或晚期未分化多形性肉瘤患者

至少经一个含蒽环类化疗方案失败(疾病进展或无法耐受毒性); 至少有一个可测量的病灶,可测量的定义参见RECIST 1.1标准。

8.TQB3616胶囊对比安慰剂治疗去分化脂肪肉瘤的随机、双盲、安慰剂对照、多中心II期临床试验

9.评估IBI110联合信迪利单抗治疗晚期转移或不可切除腺泡状软组织肉瘤(IV期)的有效性和安全性的单中心II期临床研究

10.一项评价重组人GM-CSF单纯疱疹病毒注射液 (OrienX010)联合重组人源化抗PD-1单克隆抗体 注射液(特瑞普利单抗注射液)治疗晚期转移或不可切除软组织肉瘤(IV期)的Ib期 临床研究

11.TAEST16001治疗肿瘤抗原NY-ESO-1表达阳性(基因型为HLA-A*02:01)的以软组织肉瘤为主的晚期恶性实体瘤患者的开放、单臂、早期临床研究

12.TQB2450注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在软组织肉瘤患者中安全性、有效性的Ib期临床研究

13.一项比较BI 907828与多柔比星在晚期去分化脂肪肉瘤患者中作为一线治疗的II/III期、随机、开放标签、多中心研究

14.一项评估HLX07(重组抗EGFR人源化单克隆抗体注射液)单药在局部晚期或转移性皮肤鳞状细胞癌(CSCC)受试者中的有效性和安全性的单臂、开放、多中心II期临床研究

15.Penpulimab(AK105)联合盐酸安罗替尼、表柔比星一线治疗软组织肉瘤的多中心、单臂临床研究

16.评价盐酸安罗替尼胶囊联合注射用盐酸表柔比星对比安慰剂联合注射用盐酸表柔比星一线治疗晚期软组织肉瘤有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行对照III期临床试验

17.评估重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液(609A)在不可切除或晚期未分化多形性肉瘤患者中的有效性和安全性的开放、单臂、多中心II期临床研究

18.为评估HH2853(一种EZH1/2抑制剂)用于治疗复发性/难治性非霍奇金淋巴瘤或晚期实体瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学和临床活性而开展的一项首次人体、开放标签、I期研究

19.卡瑞利珠单抗联合AD化疗方案一线治疗转移或不可手术切除未分化多形性肉瘤(UPS)的探索性临床研究

20.评价JMT103 治疗不可切除或手术困难的骨巨细胞瘤患者疗效和安全性的单臂、开放、多中心、Ⅰb/Ⅱ期临床研究

21.IBI318治疗晚期皮肤鳞状细胞癌的有效性和安全性的单臂、开放、多中心、Ib/II期研究

22.盐酸AL3818(安罗替尼)胶囊单药治疗转移性或晚期腺泡状软组织肉瘤,平滑肌肉瘤和滑膜肉瘤国际多中心三期临床研究

23.评估pexidartinib在腱鞘巨细胞瘤成年受试者中疗效和安全性的多中心、单臂研究

24.安罗替尼治疗不可手术切除的进展期硬纤维瘤的有效性和安全性的前瞻性、单臂、多中心临床研究

25.法米替尼治疗不可手术切除的进展期硬纤维瘤的有效性和安全性的前瞻性、单臂临床研究

空军军医大学西京医院骨肿瘤团队

西京医院骨肿瘤专科于1982年由陆裕朴教授创建成立,为我国最早的骨肿瘤专科之一。范淸宇教授为首任负责人(1982-1991),后由王臻教授(1991-2014),郭征教授(2014-2021)相继担任科室主任,现任科主任为李靖教授(2021起)。目前骨肿瘤科有11名专科医生,其中高级职称7人,博士生导师3人,硕士生导师1人。

骨肿瘤专业一直致力于恶性骨软肿瘤的外科和综合治疗,经过多年发展,部分工作处于国际领先地位,相关工作获国家科技进步一等奖一项,军队医疗成果进步一等奖一项。

一、儿童保肢治疗国际领跑

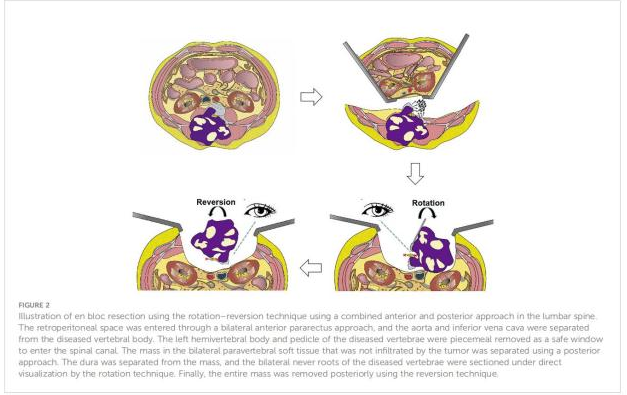

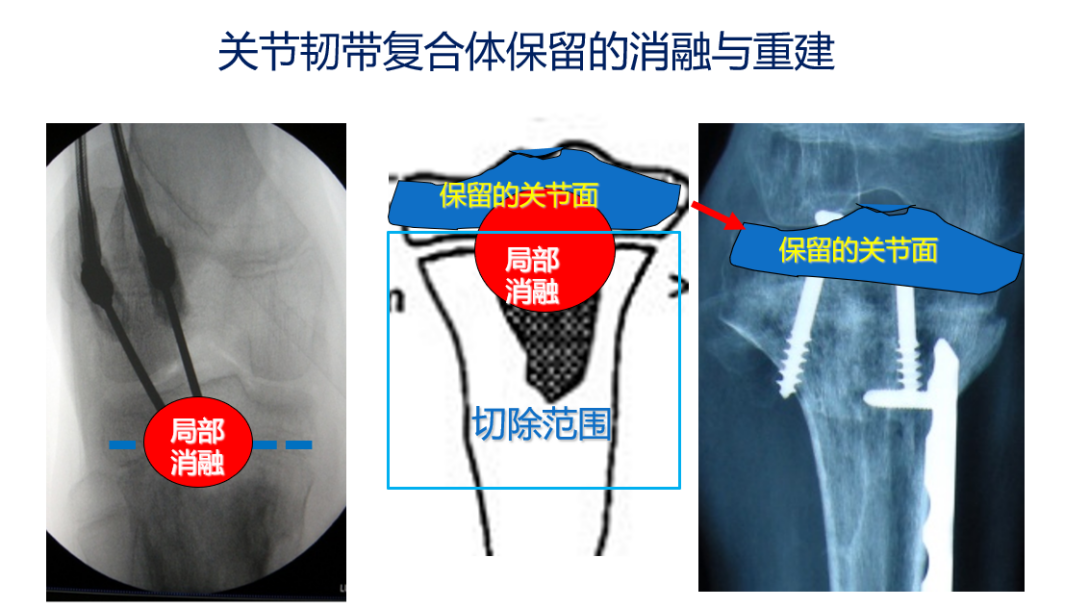

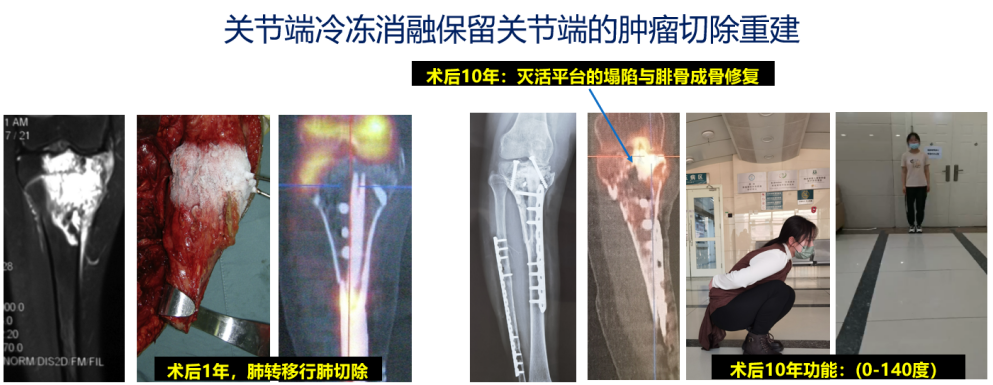

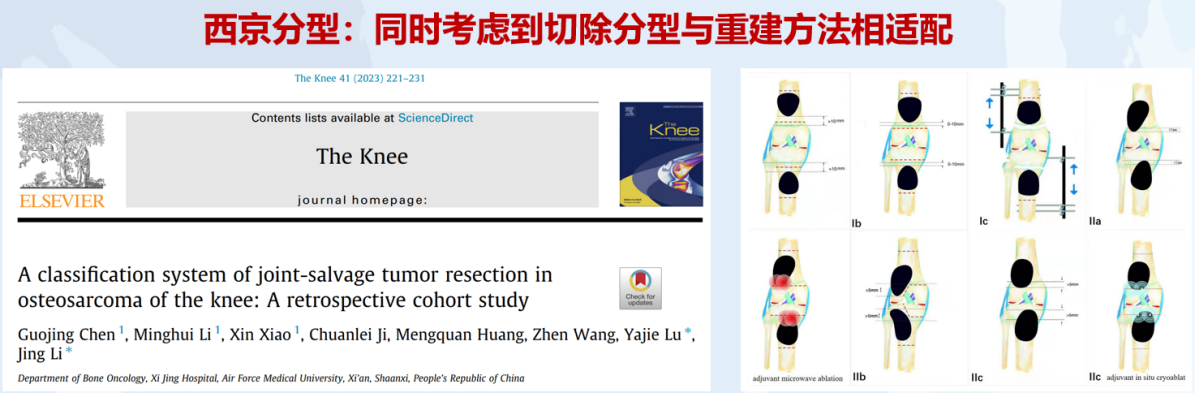

1.临关节骨肉瘤的保肢19–28

西京医院骨肿瘤科一直专注于儿童青少年肉瘤保肢的外科治疗,在临关节肉瘤如何保留自身关节方面,经过多年探索,摒弃了受累骨骺必须广泛切除的传统观点,在国际上最早提出了灭活切除边界管理的新理念。在这种理念指导下,通过计算机导航精准切除,氩氦刀有限灭活后切除等新方法,对于一部分骨骺受累的患者依然能使得自身关节得以保留,将临关节骨肉瘤的关节保留率从既往的20%提高到50%以上。在此基础上建立全新外科分型,在BJJ,CORR,KNEE等杂志上进行报道。

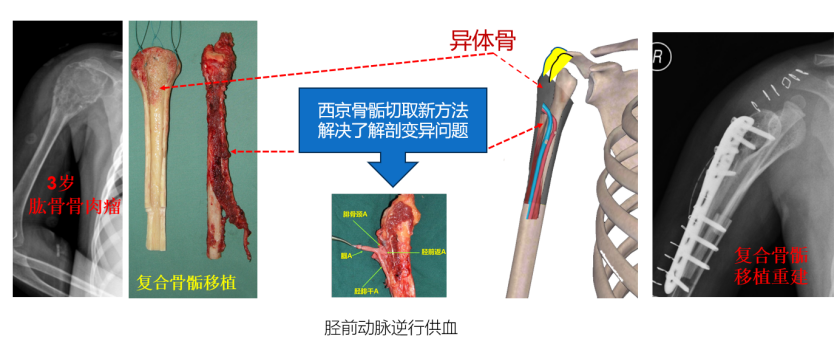

2.儿童骨骺重建 29,30

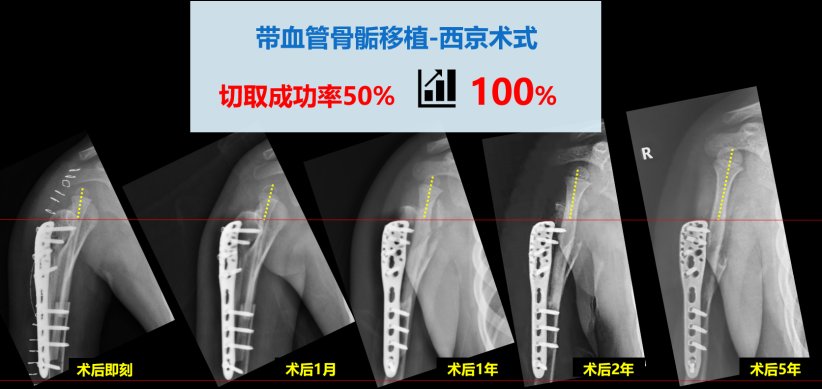

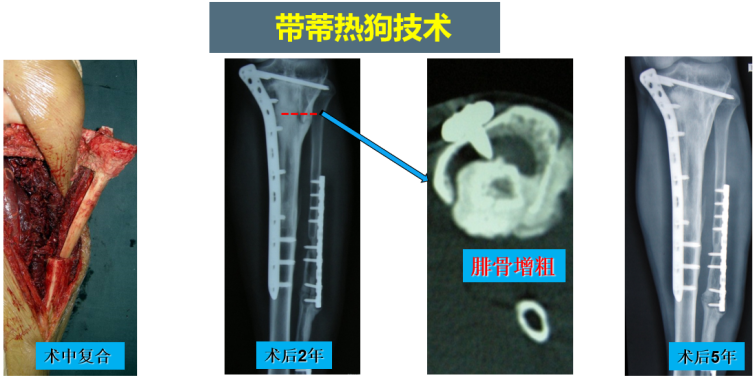

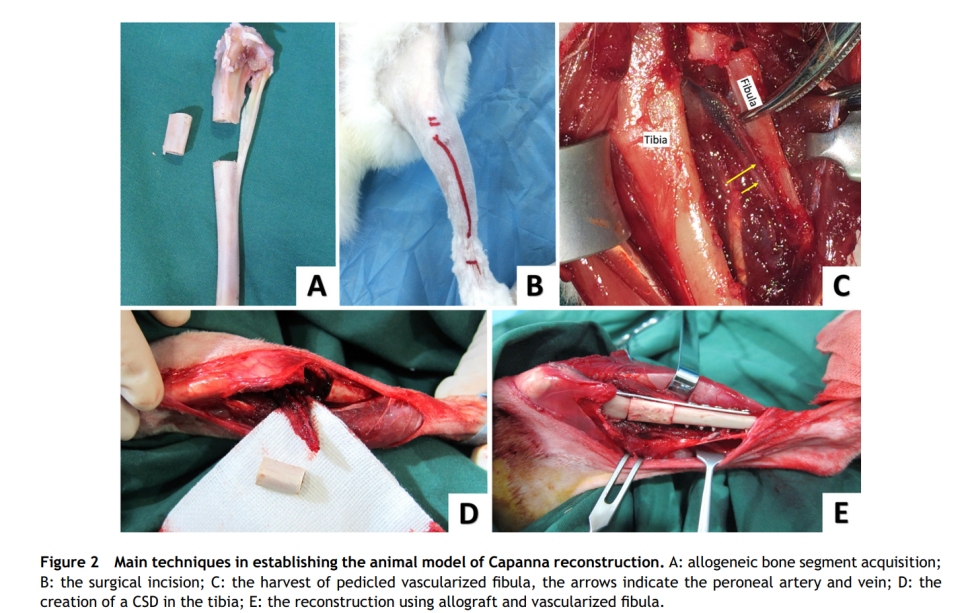

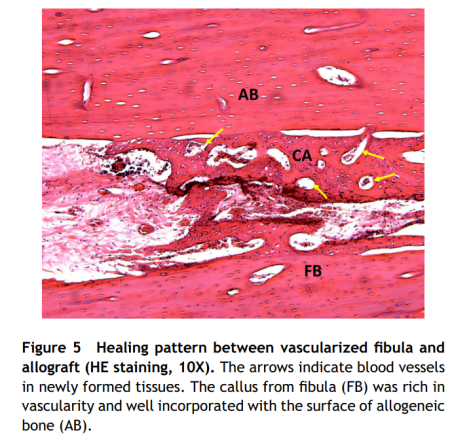

儿童肿瘤骨骺切除后如何重建可生长的关节一直是肉瘤外科的挑战。可延长假体是传统的儿童骨骺肿瘤切除后的重建方法,其不仅来源稀缺,价格昂贵,同时有较高的并发症发生率。采用生物骨骺移植重建是该领域一直探索的方向。带血管腓骨骨骺移植是理想的供体,然而,切取手术复杂,重建后容易坏死和骨折等并发症使得该方法一直踌躇不前。西京医院骨肿瘤科在此方面做了三个方面的贡献:1在解剖和造影研究的基础上,提出了全新的带血管腓骨骨骺切取术式,不仅大大简化手术步骤,极大提高了骨骺的供血,降低了骨骺移植后不发育,容易坏死的并发症;2我们设计了胫前血管远端蒂转移腓骨头骨骺瓣移植重建儿童踝关节肉瘤切除后的缺损,取得了理想的效果;3我们设计带血管骨骺移植与大段异体骨复合的生物骨骺热狗技术,有效进行肩关节的重建,极大提供重建关节的功能和降低了手术并发症。2020年我们在国际上首次报道了该项技术。

二 、肿瘤缺损重建国际领先

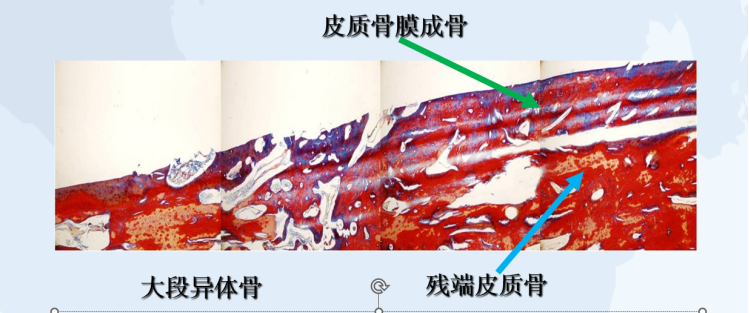

1. 复合生物重建31–41

生物重建方法是肿瘤切除后大段骨缺损常用方法,包括异体骨,灭活骨,自体骨等等,每种方法均有利弊,但骨不连,骨折,感染等并发症在10-60%。西京医院骨肿瘤科从2006年起大规模开展复合生物重建方法,包括异体骨复合带血管腓骨,灭活瘤骨复合带血管腓骨两种复合生物重建方法用于包括肱骨,股骨,胫骨等部位的重建,显著降低了重建并发症,将骨不连发生率降低到零,取得了良好效果。同时,我们在国际上首次报道带蒂转移热狗技术,省去血管吻合,大大降低手术的操作难度和减少手术时间,移植成活率显著增高,为该技术的推广提供技术支撑。

在临床实践基础上,我们于2019年在美国版JBJS上报道了复合生物重建的西京经验,成为迄今为止国际上报道该技术单中心完成数量最多的单位,同时我们也首次报道了复合重建的组织病理学特点。为了更好地研究和开发该项技术,我们成功探索了复合重建的动物模型,为更好研究这一方法提供坚实的实验基础。

2. 3D打印假体42

我科从2009年开始探索3D打印假体在骨关节缺损中的应用,迄今为止完成了包括四肢骨盆肩胛带多部位3D打印假体的全系植入。完成了多个世界首例3D打印假体的报道,如钽金属长节段人工椎体的设计与植入。为解决特殊部位假体整合问题,我们提出“体内生物反应器”的概念并完成动物实验验证;在此基础上2014年我们完成国际首例体内生物反应器的临床应用:“金属热狗”手术,该术式的应用,为临床上最为棘手的超极限骨缺损重建提供了理想的解决方案。

3. 神经功能重建及软组织缺损修复

骶骨恶性肿瘤为降低局部复发,往往需要进行全骶骨切除,牺牲骶神经,从而影响患者术后大小便功能。我科在国内率先展开骶骨肿瘤骶神经完全切除后一期神经移植重建,患者术后3月恢复大小便功能,取得了满意的临床效果。对于肿瘤切除后大的软组织缺损,我科开展穿支皮瓣为特色的创面修复,在国内率先开展背部螺旋桨穿支皮瓣用于背部大面积缺损的修复,取得满意效果。

三、基础临床研究相辅相成

肉瘤是严重影响人类健康的恶性肿瘤,就诊时近65%发生潜在转移,远期生存率大约60%。化疗是肉瘤治疗的重要环节,然而,肉瘤异质性使得部分患者对于新辅助化疗无效。我们结合临床需求在基础方面进行探索性工作如下。

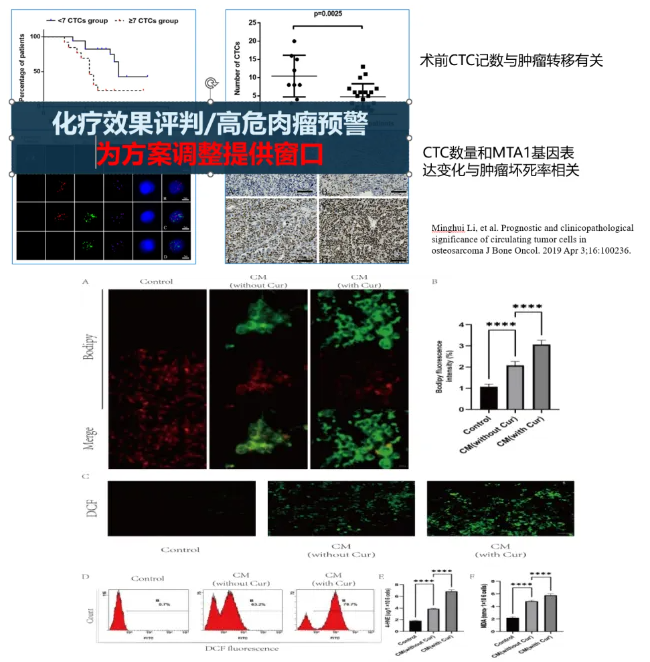

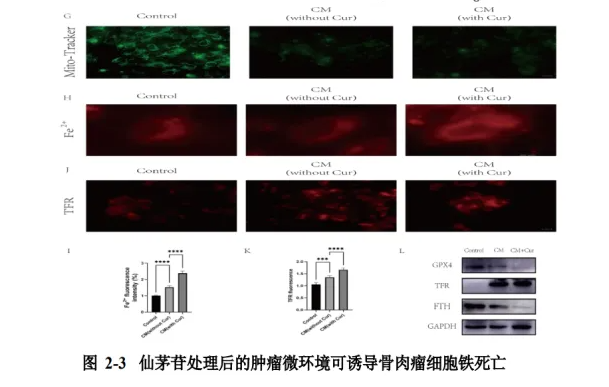

1)高危骨肉瘤(复发,转移)精准预警和中药药物筛选43–45

精准识别化疗敏感和转移高危预警对于保肢治疗决策至关重要。我们首次将基于物理过滤与多重RNA原位杂交技术(CanPatrol™系统)检测用于骨肉瘤患者,发现骨肉瘤患者在未接受治疗时体内CTC计数CTC计数≥7与肿瘤转移有关; CTC中MTA1基因通过促进CTC上皮-间质转化增强CTC增殖、侵袭能力,导致骨肉瘤转移。MTA1蛋白的表达可以作为评价新辅助化疗效果和预后预测的指标。我们首次证实CTC数量和分子表型可以预测肿瘤转移和患者对新辅助化疗的反应;通过便捷的液体活检实现了手术前化疗不佳患者的遴选,实现了高危肉瘤靠前预警,为及时调整治疗方案提供窗口期。

对于高危骨肉瘤,标准化疗方案反应不一,高效方案筛选至关重要。我们临床标本二代测序结果研究发现IFO是敏感药物,在此基础上对我们通过meta分析发现,使用基于异环磷酰胺-依托泊苷联合方案中添加细胞周期特异性药物的化疗在转移复发难治性骨肉瘤患者中有更好缓解率。这项发现在临床上多家医院应用推广。

为了增加化疗有效性,我们对中药有效成分研究,筛选出熊果酸等一批有助于提高化疗敏感性的中药,为高危肿瘤的中西联合治疗提供新思路。

2. 对于不可切除的软组织肉瘤实施降期转化治疗,变截肢为保肢46,47

四肢软组织肉瘤,由于高度异质性,常规新辅助化疗效果不佳。如主要血管神经同时受累,往往需要截肢。我们在PDX建模的基础上,开展靶向药物安洛替尼联合阿霉素异环磷酰胺(AI/AN)用于不可切除的软组织肉瘤新辅助转化治疗的临床研究。该转化治疗方案证实对于过去不可切除的软组织肿瘤总有效率为28.57%,疾病控制率100%。在有效转化降期的基础上肿瘤R0切除率87.50%,保肢率到达91.67%。

3. 探索肉瘤耐药机制和基因靶点[30-32]48–50

化疗耐药是肉瘤预后差的重要因素,我们首次证实化疗药物可诱导骨肉瘤细胞HSP90AA1的表达,HSP90AA1作为自噬的重要调节因子,是骨肉瘤耐药发生的关键因素。在另外一项研究中发现Sestrin2通过抑制内质网应激促进自噬抑制骨肉瘤细胞凋亡,该过程与PERK-eIF2α-CHOP通路密切相关。解释了骨肉瘤对化疗敏感性增加的一个潜在机制,为改善骨肉瘤治疗提供了新的精准基因靶点,为未来基因治疗提供新思路。

【主编】

郭 卫 北京大学人民医院

王国文 天津医科大学肿瘤医院

叶招明 浙江大学医学院附属第二医院

牛晓辉 北京积水潭医院

张伟滨 上海交通大学附属瑞金医院

郭 征 空军军医大学第二附属医院

【副主编】

曲国蕃 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

邵增务 华中科技大学附属协和医院骨科医院

蔡郑东 上海市第一人民医院

屠重棋 四川大学华西医院

汤小东 北京大学人民医院

刘巍峰 北京积水潭医院

韩秀鑫(秘书)天津医科大学肿瘤医院

【编委】(按姓氏拼音排序)

王 晋 中山大学肿瘤医院

陈 静 华中科技大学同济医学院附属协和医院

张 清 北京积水潭医院

樊征夫 北京大学肿瘤医院

董 扬 上海市第六人民医院

严望军 复旦大学肿瘤医院

张晓晶 中国医科大学肿瘤医院(辽宁省肿瘤医院)

李浩淼 南方医科大学第三附属医院(广东省骨科医院)

李小康 空军军医大学第二附属医院

李振峰 山东大学齐鲁医院

刘铁龙 上海长征医院

李 靖 空军军医大学西京医院

叶 挺 华中科技大学同济医学院附属协和医院

参考文献(References)

10.Zhu, X. et al. A comparative study between minimally invasive spine surgery and traditional open surgery for patients with spinal metastasis. Spine (Phila Pa 1976) 46, (2021).

11.Tang, Q. et al. The efficacy and safety of short-course neoadjuvant denosumab for en bloc spondylectomy in spinal giant cell tumor of bone: a preliminary report. European Spine Journal 32, (2023).

12.Hu, J. et al. Surgical outcomes and risk factors for surgical complications after en bloc resection following reconstruction with 3D-printed artificial vertebral body for thoracolumbar tumors. World J Surg Oncol 21, 385 (2023).

13.胸腰椎肿瘤椎体矢状切除的安全性和有效性_朱小军.

14.外科手术为主的综合方法治疗...旁软组织肉瘤的临床疗效分析_唐清连.

15.Deng, C. et al. Extracellular-vesicle-packaged S100A11 from osteosarcoma cells mediates lung premetastatic niche formation by recruiting gMDSCs. Cell Rep 43, 113751 (2024).

16.Xu, Y. et al. Osteosarcoma cells secrete CXCL14 that activates integrin α11β1 on fibroblasts to form a lung metastatic niche. Cancer Res (2024) doi:10.1158/0008-5472.CAN-23-1307.

17.Gong, M. et al. A nanodrug combining CD47 and sonodynamic therapy efficiently inhibits osteosarcoma deterioration. Journal of Controlled Release 355, (2023).

18.Huang, Y. et al. Mass Spectrometry–Based Proteomics Identifies Serpin B9 as a Key Protein in Promoting Bone Metastases in Lung Cancer. Molecular Cancer Research OF1–OF13 (2024) doi:10.1158/1541-7786.MCR-23-0310.

19.Chen, G. et al. A classification system of joint-salvage tumor resection in osteosarcoma of the knee: A retrospective cohort study. Knee 41, (2023).

20.Huang, M. et al. Does joint-sparing tumor resection jeopardize oncologic and functional outcomes in non-metastatic high-grade osteosarcoma around the knee? World J Surg Oncol 21, (2023).

21.Li, J. et al. Cryoablation-aided joint retention surgery for epiphysis involvement in osteosarcoma compared with endoprosthetic replacement. Bone and Joint Journal 103 B, (2021).

22.Li, J. et al. What are the Oncologic and Functional Outcomes After Joint Salvage Resections for Juxtaarticular Osteosarcoma About the Knee? Clin Orthop Relat Res 475, (2017).

23.Li, J., Guo, Z., Wang, Z., Fan, H. & Fu, J. Does Microwave Ablation of the Tumor Edge Allow for Joint-sparing Surgery in Patients With Osteosarcoma of the Proximal Tibia? Clin Orthop Relat Res 473, (2015).

24.Li, J., Guo, Z., Yang, Q., Ji, C. & Wang, Z. Adjuvant argon-based cryoablation for joint-preserving tumor resection in patients with juxta-articular osteosarcoma around the knee. Cryobiology 71, (2015).

25.Li, J. et al. Precise resection and biological reconstruction under navigation guidance for young patients with juxta-articular bone sarcoma in lower extremity: Preliminary report. Journal of Pediatric Orthopaedics 34, (2014).

26.Li, J., Shi, L. & Chen, G. jing. Image navigation assisted joint-saving surgery for treatment of bone sarcoma around knee in skeletally immature patients. Surgical oncology vol. 23 Preprint at https://doi.org/10.1016/j.suronc.2014.04.004 (2014).

27.Li, J. et al. Precise resection and biological reconstruction for patients with bone sarcomas in the proximal humerus. J Reconstr Microsurg 28, (2012).

28.Li, J. et al. Irregular osteotomy in limb salvage for juxta-articular osteosarcoma under computer-assisted navigation. J Surg Oncol 106, (2012).

29.Lu, Y. et al. Use of Vascularized Fibular Epiphyseal Transfer with Massive Bone Allograft for Proximal Humeral Reconstruction in Children with Bone Sarcoma. Ann Surg Oncol 28, (2021).

30.Long, Z. Y. et al. Lateral Malleolus Reconstruction After Tumor Resection in Children: A Case Report and Literature Review. Orthop Surg 14, (2022).

31.Fan, J. et al. Intercalary tibial reconstruction with frozen tumor-bearing autograft in combination with ipsilateral fibula in limb-salvage surgery. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 75, (2022).

32.Li, M. et al. Is the Capanna Technique a Reliable Method for Revision Surgery after Failure of Previous Limb-Salvage Surgery? Ann Surg Oncol 29, (2022).

33.Lu, Y. et al. Is frozen tumour-bearing autograft with concurrent vascularized fibula an alternative to the Capanna technique for the intercalary reconstruction after resection of osteosarcoma in the lower limb? Bone and Joint Journal 102 B, (2020).

34.Li, J. et al. Factors Influencing Osseous Union Following Surgical Treatment of Bone Tumors with Use of the Capanna Technique. Journal of Bone and Joint Surgery - American Volume 101, (2019).

35.Li, J. et al. Extracorporeally frozen tumour-bearing bone combined with free vascularised fibula for the intercalary reconstruction of femoral defect after resection of bony sarcoma. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 69, (2016).

36.Li, J. & Wang, Z. Surgical treatment of malignant tumors of the calcaneus. J Am Podiatr Med Assoc 104, (2014).

37.Li, J. et al. Composite biological reconstruction following total calcanectomy of primary calcaneal tumors. J Surg Oncol 105, (2012).

38.Li, J. et al. The use of massive allograft with intramedullary fibular graft for intercalary reconstruction after resection of tibial malignancy. J Reconstr Microsurg 27, (2011).

39.Li, J., Wang, Z., Pei, G. X. & Guo, Z. Biological reconstruction using massive bone allograft with intramedullary vascularized fibular flap after intercalary resection of humeral malignancy. J Surg Oncol 104, (2011).

40.Li, J. et al. Limb salvage surgery for calcaneal malignancy. J Surg Oncol 102, (2010).

41.Li, J. et al. The use of allograft shell with intramedullary vascularized fibula graft for intercalary reconstruction after diaphyseal resection for lower extremity bony malignancy. J Surg Oncol 102, (2010).

42.Lu, Y. et al. Novel 3D-printed prosthetic composite for reconstruction of massive bone defects in lower extremities after malignant tumor resection. J Bone Oncol 16, (2019).

43.Li, M. et al. Prognostic and clinicopathological significance of circulating tumor cells in osteosarcoma. J Bone Oncol 16, (2019).

44.Tang, Z. et al. The Synergistic Reducing Drug Resistance Effect of Cisplatin and Ursolic Acid on Osteosarcoma through a Multistep Mechanism Involving Ferritinophagy. Oxid Med Cell Longev 2021, (2021).

45.Xiao, X., Wang, W. & Wang, Z. The Role of Chemotherapy for Metastatic, Relapsed and Refractory Osteosarcoma. Pediatric Drugs vol. 16 Preprint at https://doi.org/10.1007/s40272-014-0095-z (2014).

46.Long, Z. Y. et al. Effective treatment of anlotinib in giant delayed pulmonary metastasis of osteosarcoma: A case report and literature review. Ann Palliat Med 10, (2021).

47.Long, Z. et al. Evaluation of Anlotinib Combined with Adriamycin and Ifosfamide as Conversion Therapy for Unresectable Soft Tissue Sarcomas. Cancers (Basel) 15, (2023).

48.Xiao, X. et al. HSP90AA1-mediated autophagy promotes drug resistance in osteosarcoma. Journal of Experimental and Clinical Cancer Research 37, (2018).

49.Tang, Z. et al. Sestrin2-Mediated Autophagy Contributes to Drug Resistance via Endoplasmic Reticulum Stress in Human Osteosarcoma. Front Cell Dev Biol 9, (2021).

50.Xiao, X., Garbutt, C. C., Hornicek, F., Guo, Z. & Duan, Z. Advances in chromosomal translocations and fusion genes in sarcomas and potential therapeutic applications. Cancer Treatment Reviews vol. 63 Preprint at https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2017.12.001 (2018).