中国抗癌协会

立即下载App营养研究的挑战

营养对人类健康至关重要(1),但是绝大多数人民群众并不清楚何为健康膳食。关于食物(黄油、鸡蛋、肉类等),营养素(饱和脂肪、胆固醇、钠等)或饮食方式(地中海饮食或生酮饮食)对人体健康影响(改善、恶化或毫无作用)的各类报道结果不一。然而,公众对于营养的困惑恰恰说明了在膳食的重要性方面,专家共识的说服力有限。例如,西方饮食(Western diets)被普遍认为富含超加工食物,对人体健康有害无益,尽量减少使用加工食品就可能大大改善健康状况(2)。但是,专家共识却难以回答诸如最佳的人类营养学或人体对饮食变化产生的生理机制等具体问题。在人类营养科学的整体可信度受到质疑的当下,严格控制喂养的研究将有助于解决此类问题,促进学科发展(3,4)。

作为研究大规模人群中膳食与健康关系的营养科学亚专科,营养流行病学受到很多批评。虽然不乏支持者(5、6),但反对者认为它容易受到测量误差、反向因果关系、选择偏倚、微弱效应、分析灵活性以及无法测量的或残留混杂因素的干扰,从而导致膳食变量与健康预后的假阳性或假阴性结果(7)。加大对大规模的、长期的随机膳食干预研究的资助力度,可以减少对营养流行病学的依赖,有助于准确推断膳食与健康的因果关系(8)。然而,这类研究也不容易实现,比如在随机分配大规模人群接受长达数月甚至数年不同膳食方案的同时,如何保证整个研究过程中受试者的高度依从性,其可行性仍有待商榷。

实际上,大多数随机膳食干预试验结果并不能真实地反映不同膳食的作用。相反,他们研究的是不同膳食建议的作用。换而言之,受试者随机接受的是研究者针对指定膳食的宣教和随访。虽然这些研究会评估真实世界中膳食建议的有效性,但结果反映的往往是对特定膳食依从性以及膳食本身的共同作用。

基础营养学科的发展离不开对膳食本身作用的认识。然而由于目前尚无法对食物摄入进行准确而客观的量化,针对自由生活者的研究所能提供的相关信息十分有限。实际上,大多数人类营养研究都依靠自我报告的膳食量表,这种测量方法会带来系统偏倚,如低估能量摄入量等。此外,自我报告的膳食量表中的某些错误可能与其他变量(如社会经济状况)或健康状态(如肥胖症)相互作用,从而导致关联偏倚(9)。

一些膳食干预试验会为自由生活的受试者提供食物,从而取代自我报告的膳食评估,但是这些研究很少能确认参与者是否吃完了所有食物。即便规定了只能食用研究者提供的膳食,受试者每天仍然可能消耗大量的研究外食物,总量甚至高达几百千卡,从而导致研究结果的不可靠性(10、11)。上述挑战对人类营养科学发展的阻碍,就像在没有弄清楚药物剂量或药代、药效和剂量反应前开发新药。成功的药物研发需要在高度受控的条件下探索药物的治疗作用和不良反应。在这种条件下,通过研究者对药物的管控流程,可以将患者的依从性问题降至最低,无法进行此类试验将严重阻碍药物的研发进程。同样,如果没有良好可控的膳食作用研究,又何谈人类营养科学的发展呢?

因此,将受试者集中在某个舒适的场所中,控制并客观测量食物摄入量的营养研究显得尤为重要。参加此类控制喂养研究的受试者必须在研究场所待上数天,数周,甚至数月,以便严格控制所摄入的食物种类,避免接触非研究性食物。

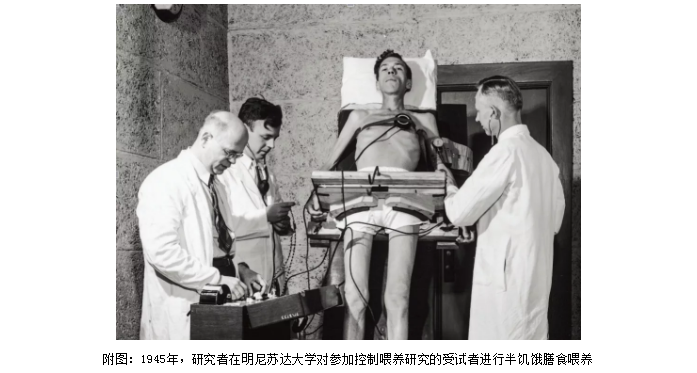

控制喂养研究由来已久,产生了很多关于人体营养和代谢的重大发现。例如,对二战期间同期居住在明尼苏达大学(University of Minnesota)长达48周的32名男性志愿者的对照喂养研究,阐明了人体对饥饿和营养康复的生理反应机制(12)(见附图)。所有受试者在研究过程中需要接受基础膳食12周,然后24周半饥饿膳食,最后12周康复膳食。因此,如果不是这项经典研究的受试者刚好定居于此,要想详细记录和评估机体对已知膳食的生理和心理反应,基本是不可能实现的。

不幸的是,失去了美国国立卫生研究院对临床研究中心的资助后,控制喂养研究的高昂费用让人望而却步(13)。目前世界上少有中心能够进行控制喂养研究,而且研究对象以学生和教职工为主,会导致结果的普适性不足。此外,符合控制喂养研究条件的场地容量有限,同一时间只能回访少数受试者,造成研究效能有限,无法进行长期跟踪随访。

上述困难并非无法克服。一方面可以通过加大控制喂养研究基础设施建设,培训相关工作人员,达到为数十名受试者同时提供舒适安全的居家和喂养服务的条件。另一方面,由于绝大多数的高质量人类营养研究数量和规模均有限,建立集中化的控制喂养设施,有助于世界各国的研究团队共同合作招募受试者,从而开展大规模临床研究。

设计良好的控制喂养研究可以提高人类营养科学的严谨程度,还能阐明膳食的基本生理机制。例如,这类研究可以探究膳食改变、微生物及其对宿主生理变化的调节三者之间的复杂相互作用。精准控制进食和睡眠时间能够最大程度地减少进餐时间和昼夜节律对研究结果的影响。减少未知膳食变量造成的偏倚,聚焦膳食对机体的生理学作用,将极大推动个体化营养和营养素-基因组互作研究;有助于判断不同种族、年龄段、性别的人群在不同膳食状态和体力运动模式下的营养需求;并详细评估不同膳食对体力和认知能力的影响。通过对受试者的严格控制,可以分析膳食干预在肥胖、代谢综合症和2型糖尿病等常见慢性病以及罕见疾病(如因先天性代谢障碍)中的作用。

尽管控制喂养研究前景光明,这种人造环境同样可能会限制其在自由生活人群中的推广和应用。此外,仅根据控制喂养研究的结果并不足以回答何为健康膳食,因为这需要对大样本的受试者进行持续数年的喂养以获得食物摄入量和临床终点(例如心血管事件或糖尿病进展)的客观数据,这在现实中是几乎不可能实现的。因此,我们始终不能摒弃对自由生活者的长期营养研究。

尽管如此,控制喂养研究有助于提升长期营养研究结果可信度。例如,客观膳食评估技术的开发和验证必须进行控制喂养研究,因为客观地知道人们吃什么的唯一方法是将受试者强制在指定地点中并直接测量他们的食物摄入量。而客观膳食评估技术的进步是人类营养科学发展的重中之重(14),并且随之涌现出越来越多的新技术,例如用于检测食物摄入的传感器和摄像头等。膳食中的生物标志物也受到了广泛关注,其中外周血中维生素C和类胡萝卜素的水平可以分别反映水果和蔬菜的摄入量。控制喂养研究在摄入各种已知膳食的不同人群中验证客观饮食评估技术和生物标志物技术。然后,通过将这些经过验证的技术和标准化的生物标记物用于大型的长期营养研究,达到监测依从性,增进对膳食与疾病以及膳食与健康之间关系的认识。

控制喂养研究还可以帮助研究人员设计和解读大型的长期营养研究。例如,反映疾病风险的替代生物标志物在受控饮食的干预下会发生迅速改变。当替代标志物与疾病风险之间有因果关系时,谨慎地外推控制喂养研究的结果,在一定程度上也是可信的,尤其是那些检测剂量反应以及评估膳食变化影响长期疾病风险的研究。这些结果在设计长期随机膳食试验中非常重要,特别是在人群研究中。因为当很小的也可能很重要的膳食作用未被发现的时候,这些研究的无效统计结果可能得出假阴性结论,而控制喂养研究的结果可以避免出现这种情况。

例如,在投入数百万美元开展一项旨在阐明西式地中海饮食在心血管疾病预防中作用的大型随机试验之前,控制喂养研究可用于开发和验证能够反应不同膳食依从性的生物标志物,同时评估能够反映已知膳食变化所造成疾病风险的替代指标。作为总投资的一小部分,此类控制喂养研究的结果在大型长期随机试验的设计和解读中显得尤为重要。

人类营养科学的进步极大地促进了健康和经济发展(15)。营养知识的丰富建立在对包括观察性研究和针对自由生活者的随机试验等各种结果的详细解读基础之上。加大控制喂养研究的资助力度,有助于理解机体对膳食变化的生理反应机制,并促进多种多样的人类营养科学研究。