中国抗癌协会

立即下载App我知你“心” --当抗肿瘤治疗遇上心血管疾病

我国流行病学资料显示,心血管疾病和恶性肿瘤在“健康杀手”排行榜中位居前列。心脏是我们人体的发动机,结构复杂,临床表现多样(图1),而一旦罹患恶性肿瘤,精准的诊断和积极的抗肿瘤治疗又是必须的,当肿瘤与心脏疾病“相遇”,会有什么千丝万缕的联系?如何甄别并应对才能做到不让患者“伤心”?

图1 肿瘤治疗相关心血管不良反应表现类型

1.抗肿瘤治疗前不能忽略原发的心血管疾病

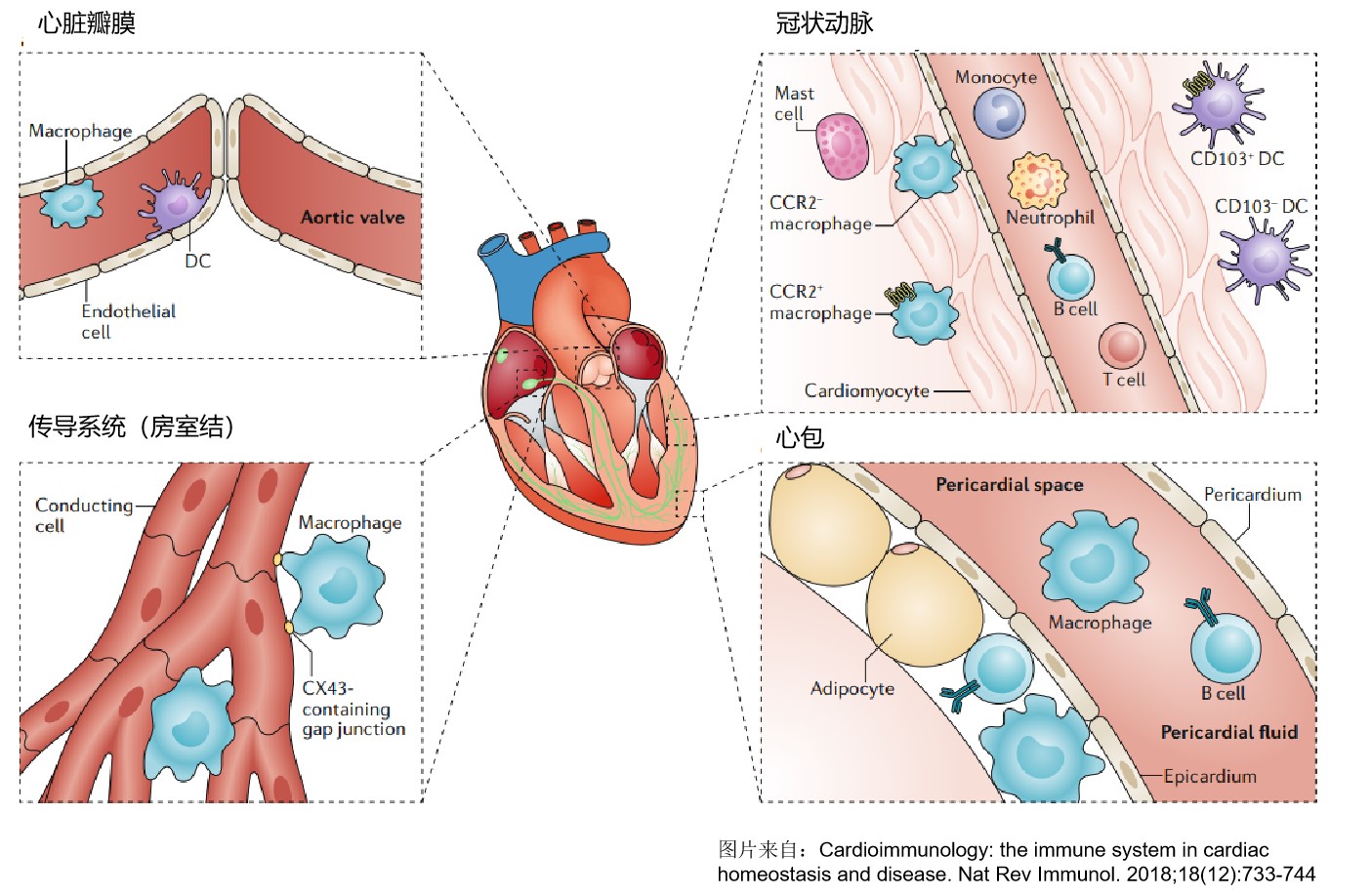

肿瘤和心血管疾病随着年龄增长发病率逐渐升高,随着人口老龄化,肿瘤患者诊断时可能合并基础心血管疾病,如高血压、高血脂、冠心病等,影响手术、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗等的决策。近年来随着免疫治疗如火如荼的开展和对治疗相关不良反应的重视,在心脏不良事件中除了关注到对心脏本身的结构心包、心肌、冠脉、血管、传导系统、瓣膜等的影响,心脏免疫稳态在维持心脏正常生理功能中亦得到广泛关注(图2),健康和患病的心脏可能存在着不同的免疫状态,抗肿瘤治疗的加入可能打破心脏免疫平衡,对原有心脏疾病造成影响,因此肿瘤患者接受治疗前需要评估原发心血管疾病,需要密切关注和呵护心脏。

图2 心脏中的免疫细胞

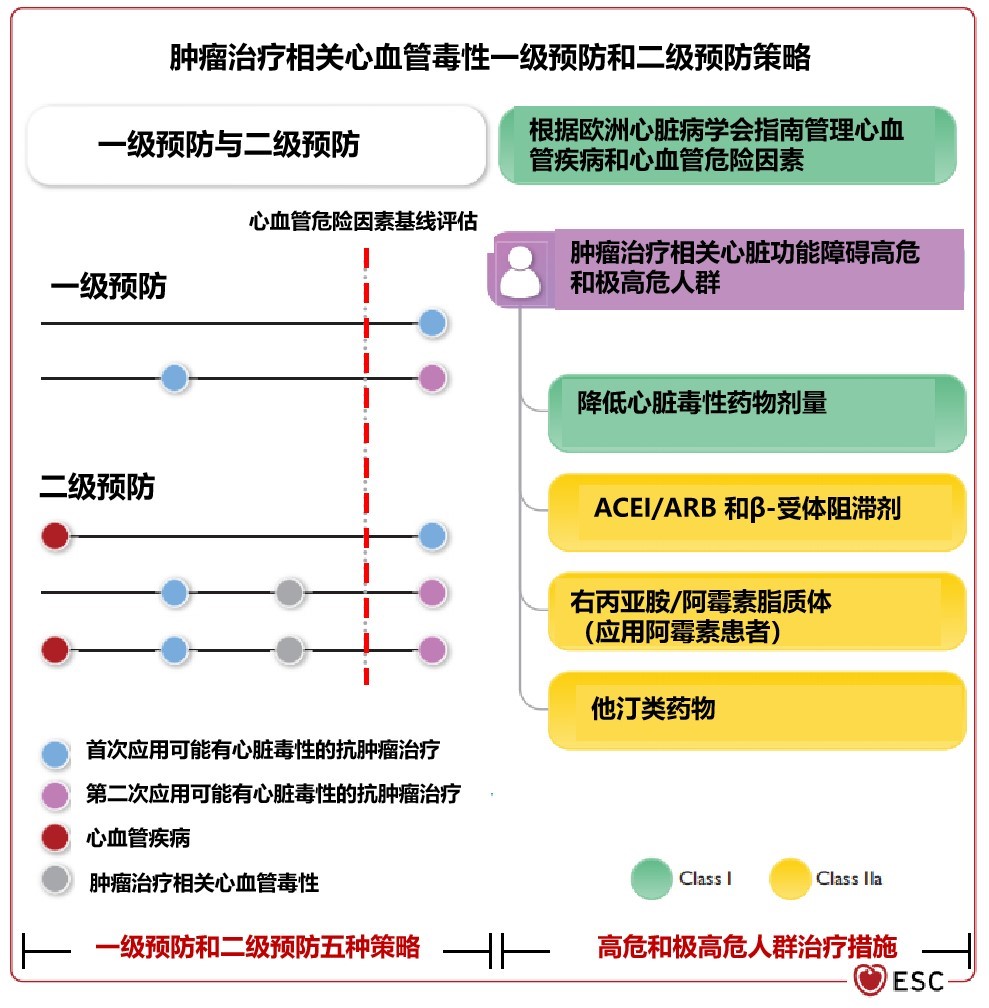

2.在肿瘤诊治过程中,要重视心血管毒性风险基线评估和动态监测

化疗、胸部放疗、靶向治疗、免疫治疗等不同的肿瘤治疗模式在有效治疗肿瘤的同时,可能也会增加肿瘤患者心血管疾病等不良反应的风险,延迟肿瘤患者治疗进程,降低患者的生活质量甚至影响患者生存预后。2022年欧洲心脏病学会(ESC)发布首部肿瘤心脏病学指南,首次提出肿瘤治疗相关心血管毒性(cancer therapy related cardiovascular toxicity, CTR-CVT)这一概念,为临床全程管理提供了重要参考。一级预防通过筛选高危人群,在接受任何潜在心血管毒性抗肿瘤药物治疗前,完善心脏基线筛查包括心脏生物标志物、心脏彩超、心电图等,全面评估心血管毒性风险,旨在避免或尽量减少CTR-CVT风险,二级预防是对既往存在心血管疾病或者经过抗肿瘤治疗出现过CTR-CVT的患者在接受下一次抗肿瘤治疗史积极预防,降低再次出现治疗相关心血管事件的风险(见图3)。

图3 肿瘤治疗相关心血管毒性一级预防和二级预防策略

3.接受抗肿瘤治疗后长期生存的患者,依然不能放松警惕心血管毒性事件。

随着肿瘤精准诊疗水平提升,患者生存期得以延长,与癌症治疗相关的晚期或迟发性不良事件可能对癌症幸存者的生存和生活质量构成威胁,越来越受到关注。经过抗肿瘤治疗后的幸存者,对于心血管毒性事件依然不能放松警惕。

图4 无症状幸存者依据心血管毒性危险分层长期随访策略

总之,心血管毒性的评估与预防需要贯穿肿瘤患者诊治的始终,以临床需求为导向,以整合管理为模式,通过危险分层,优化个体化评估、监测,实现肿瘤治疗相关心血管毒性全程管理,在肿瘤诊疗过程中实现我知你“心”,不再“伤心”!